孙继民 张恒:

古籍公文纸背文献学的内涵与外延

古籍公文纸背文献学作为近来一门新兴学科,已成为我国史学领域新的学术增长点。其基本内涵是指位于册子类古籍书叶背面(少量位于正面) 、以写本为主要构成的各类公私文档账册簿籍等的文献(也包括一部分非文字形式的印章、符号和表格等) 形式; 基本类型有内文纸背文献、封皮裱纸文献、拓本裱纸文献和内文衬纸文献四种。

笔者从本世纪初开始转入黑水城文献研究,最先接触的文献是《宋西北边境军政文书》。《宋西北边境军政文书》系西夏文刻本《文海宝韵》的背面文献,为宋代西北边境鄜延路地区军政活动的原始记录和档案,共190页。西夏文的《文海宝韵》与汉文的《宋西北边境军政文书》实为一体两面文献,属于古籍版本目录学界所称的公文纸印本的正面文献与背面文献合璧于一体的双面文献。《宋西北边境军政文书》作为《文海宝韵》背书而得以保存流传的特殊文献形式,使笔者在从事黑水城文献研究的过程中,逐渐对古籍公文纸背文献产生了兴趣,因而1990年上海古籍出版社出版的公文纸背文献专集《宋人佚简》便纳入了自己的视野。《宋人佚简》系拆自上海博物馆藏宋刻龙舒本王安石著《王文公文集》。这部印本现存72卷(原本应有100卷),共900余页,其中大部分是利用公文纸刷印,达780余页,内容是南宋时期舒州的废旧公文档册和舒州知府向汮等官员文人的书启,时间范围在宋高宗绍兴三十二年(1162)至宋孝宗隆兴元年(1163)之间,既是研究宋代州级官府行政制度和公文制度,特别是酒务行政管理制度的细节资料,还是研究宋代财政正如《宋人佚简·编后记》所说: 其“内容之丰富和可贵,无异打开了一座宋代文化遗藏的宝库”。笔者自2007年开始指导研究生对《宋人佚简》进行整理研究,先后形成了专门以《宋人佚简》为整理研究对象的五篇硕士论文。笔者也先后在《文史》、《中国经济史研究》、《光明日报》理论版和《中国社会科学报》发表了多篇有关《宋人佚简》和公文纸本古籍的论文,并最后形成了由本人主编多人参加的《南宋舒州公牍佚简整理与研究》一书, 2011年由上海古籍出版社出版,成为《南宋史研究丛书》的一种。2012年,我们还组织了一次“公文纸背文献整理与研究学术研讨会”,邀请部分知名学者就有关公文纸本古籍纸背文献整理研究的学术问题进行讨论。此后,有关公文纸本古籍纸背文献的整理研究2015年又以“上海图书馆藏明代古籍公文纸背文献整理与研究”为题,申请国家社科基金重大项目也获得成功。2016 年度的《国家社科基金项目课题指南》并将“宋元明古籍公文纸本文献整理与研究”一题列入指南范围。截至目前,古籍纸背文献的整理研究已获得长足进展,先后有7项青年项目、一般项目、重点项目和重大项目获得国家社科基金立项,有2项面上项目和特别资助项目获得中国博士后科学基金立项。有关公文纸本古籍纸背文献的整理研究作为一门新学科、新学问正方兴未艾,已经成为我国史学领域新的学术增长点。

笔者自承担两项公文纸本文献整理的国家课题后,已将研究重点转到公文纸本文献的整理方面。近几年主要做了三个方面的工作: 一是带领课题组成员或由课题组成员独自前往北京、上海、天津、辽宁、黑龙江、山东、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、广东、广西、海南、青海、陕西、重庆、四川等地的众多图书馆和部分博物馆,搜寻、查找、抄录古籍纸背文献; 二是对誊抄移录的纸背文献进行定名、题解、录文、标点和校注,目前两项重点课题和重大课题的纸背文献的整理任务已大体完成,并围绕新出文献写出了一组研究论文; 三是笔者也在整理过程中开始思考纸背文献整理研究需要解决的学科框架、内涵、种类、性质、地位等学理层面的问题,并已写出或发表的几篇文章,如《宋本〈洪氏集验方〉印纸属地的确认及其意义》、《宋刻元修公文纸印本〈论衡〉纸背元代文书的整理研究》、《封皮裱纸文书:古籍公文纸背文献的特殊形态》、《近代以来公文纸本古籍的流传和存佚———兼议公文纸本原始文献与次生文献的价值比较》、《现存古籍的公文纸本数量概说》、《曾巩〈局事帖〉认识误区盲区的几点正补》、《明代五城兵马司文书的发现及意义———明正德二年南京南城兵马指挥司呈文考释》和《古籍公文纸背文献:中国古文书家族的新丁》等文,或多或少地涉及了上述问题的某个侧面。其实,笔者多年以来最想写的一篇是有关公文纸背文献含义外延以及学科定名的文章,只是考虑到见闻有限、见解不成熟而迟迟不敢动笔。现在鉴于感性认识的积累和见闻的丰富,因此尝试就公文纸背文献的含义和外延发表一些不成熟的意见,以求教大家。

一、古籍公文纸背文献的内涵

构成古籍公文纸背文献这一概念的要素有四个,即古籍、公文纸、纸背和文献。在确定古籍公文纸背文献的内涵之前需要首先明确与这一内涵密切相关的四要素的具体所指。

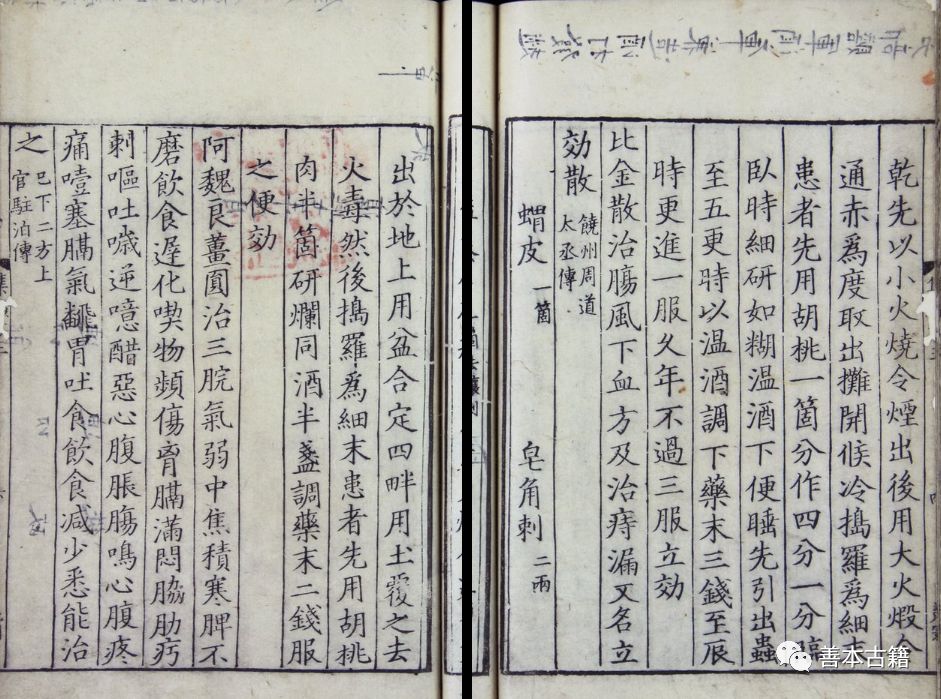

关于古籍一语,历来有不同见解,但大略不外乎上古时期硬质书写材料的简策类文献、中古时期的纸质书写材料的卷子类文献和宋以后的册子类文献。对于公文纸本古籍的范围和种类以及时代起讫,目前尚未见专门论述,只有瞿冕良先生将公文纸本古籍的起源追溯至敦煌文书中背面有写本文献的一纸两面文书。但笔者所谓的公文纸本古籍,不拟包括敦煌文书的两面文书,也不包括简策文书的两面简策,只想将其限定在宋代以后与卷子装形式对称的册子装古籍的范围以内,亦即专指宋代以后各种册子装形式的古籍,包括蝴蝶装、包背装、经折装和线装在内的各种古籍,从而将战国至西晋时期的简策和十六国至唐五代北宋时期卷子装的敦煌文书中的双面文书排除在外。

关于公文纸一语,此处需要特别强调,它是古籍纸背所有公私文献的代称,绝非专指官府形成的公文文书。我们在各地图书馆搜寻公文纸本古籍的过程中,多次遇到过这种情况,当询问古籍部门工作人员有否公文纸本古籍时,回答称没有。当改问是否有书叶正反两面均有文字的古籍时,则回答称有。这说明即使在古籍专业领域,对古籍版本中“公文纸”一语的理解相当程度上不甚了了。对于“公文纸本古籍”一语的来历,1989年瞿冕良先生《略论古籍善本的公文纸印、抄本》一文曾有梳理,指出公文纸印本抄本的用纸,叶德辉《书林清话》卷八《宋元明印书用公牍纸背及各项旧纸》有“公牍纸”、“文牍纸”、“官册纸”、“册子纸”、“册籍纸”等别称,《藏园群书经眼录》有“官纸”,《增订四库简明目录标注》有“官文书纸”,1989 年深圳海天出版社本《图书馆学辞典》有“库钞纸”等异名,毛春翔《古书版本常谈》还有“官库本”,台湾图书馆《善本题跋真迹》有“公牍纸本”等别称。他认为,利用旧书背面重印的可以称为“册籍纸”,利用空白账册背面的可以称为“册子纸”,而官库空白户口册、钱粮账册就可称为“官册纸”,利用书简公牍背面的都可称为“文牍纸”或“公牍纸”,利用监生功课簿、行移文册子等印书的可概称为“官文书纸”,因而主张: “尽管品种各别,但它们总的性质,一言以蔽之,还是利用已利用过的废旧纸张。鉴于历来记载歧异,淆人耳目,1987年《北京图书馆古籍善本书目》对此作了比较,规范化地提出了统一著录,称为‘公文纸印本’,简单明了,可无异议。”由此可见,公文纸本古籍一语是对“品种各别”、“废旧纸张”的总括,不一定必指文献的载体就是官府公文的用纸。根据我们几年来对各地图书馆公文纸本古籍的调查所见,此类古籍的用纸既包括官府用纸也包括私家用纸,官府用纸既包括使用印章的公文也包括未使用印章的账簿以及其他种类的文献; 私家用纸的范围更广,包括书信、账簿、契约、各类应用文等等。总而言之,公文纸本古籍是借用“公文纸”一名而代指所有利用古代官私废弃的文书档册、账簿、书启等纸背来刷印或抄录的书籍,属于借用特称而泛指整体的概念,它的用纸绝非仅仅限于古代废弃的官府公文。

关于纸背一语,容易产生歧见,这里需要特別说明两个问题:

第一个是关于古籍纸背的字面含义问题。笔者在研究实践中有时遇到这种情况,对于古籍版本学界所称的“公文纸背”一语,历史文献研究学者并不认同,认为公文纸本古籍所用纸张背面的以写本形式形成的公文等文献形成的时间在前,应称正面; 古籍纸张以印本形式形成的文献时间在后,应称背面。这两种貌似不同的观点实际上并不矛盾。我们知道,公文纸本古籍是废纸利用的结果,是用废弃官私文书旧纸印刷、抄写新编新刊书籍,因此旧纸原有文献在形成时间上早于新印古籍文献,旧纸原有文献是一次利用文献和原始文献,新印古籍文献是二次利用文献和次生文献。由此可见,如果根据纸张的利用顺序而言,那么一次利用的一面应是正面,二次利用的另一面应是背面; 如果根据线装书的版本形式而言,纸张折叶外在刻印、抄写文献的一面为正面,纸张折叶内在有文献或空白的一面为背面。这就是古籍版本研究学者与历史文献研究学者所称正面、背面正好相反的缘故。有鉴于此,为了避免歧义,我们特意说明,本文所谓的纸背一语采用的就是古籍版本学界根据线装书版本形式而确定的含义,亦即专指线装古籍纸张折叶内面有文献或空白的一面为纸背。

第二个是关于纸背的实际含义问题。如上所述,纸背文献的内涵是指古籍书叶背面的文字资料,但我们在这里又提出了“纸背文献的实际含义”问题。我们的意思主要是想说明在纸背文献的整理过程中,我们在大量的名实相符的纸背文献之外,还发现了一些名实不符的“纸背文献”,即有些公文纸本古籍中既有大量的原生文献( 一次利用文献)位于书叶背面,也有少部分原生的一次利用文献不位于书叶背面而位于主要为次生文献的书叶正面,亦即属于一次利用的写本文献和属于二次利用的印本文献同位于书叶正面。我们在河南省图书馆抄录元至正七年福州路儒学刻明修明成化公文纸印本《乐书》和重庆市图书馆抄录元大德三山郡庠刻元明递修明弘治公文纸印本《通志》纸背文献时,都遇到过这种情况。例如《乐书》卷二十二中的第1叶和第2叶、卷四十八的第1叶、卷六十四的第1 叶和第2叶和《通志》第一册总序部分的第8叶,目录部分的第6叶和第10叶等叶,就是一次利用的写本文献(明代公文) 与二次利用的印本文献位于同一书叶正面。再如上海图书馆藏公文纸本古籍也时见此种情况,其中的《乐府诗集》一百卷,十六册,共计1336叶,其中纸背有字的公文纸为1318叶,背面无字而写本文献位于书叶正面的有100叶左右,如目录部分第5叶和第51叶等叶面均是写本文献(明代公文)与印本文献在同一叶面。造成一次利用写本文献位于古籍书叶正面的具体原因不明,从此类情况多是写本文字较少或位于书叶天头地脚等边角位置推断,似是刻印者在利用旧纸印刷古籍的刻意忽略。因此,我们所说的“纸背文献的实际含义”,就是指既包括位于古籍书叶背面的一次利用的写本文献,也包括位于古籍书叶正面的一次利用的写本文献,统指与“纸背文献”名实相符的一次写本文献和与“纸背文献”名实不符的一次写本文献。

关于文献一语,此处特意强调的是,古籍公文纸背文献除了通常意义上的文字资料之外,还包括一些符号、印章和表格之类的非文字的资料。凡是与纸背文献内容有关的书写记号、文字符号和有文印章、无文印章等,我们均视为古籍公文纸背文献的内容构成。

基于以上对古籍公文纸背文献四个构成要素(即古籍、公文纸、纸背和文献) 的认识,我们可以将古籍公文纸背文献的含义作如下概括: 所谓古籍公文纸背文献是指位于册子类古籍书叶背面(少量位于正面) 、以写本为主要构成的各类公私文档账册簿籍等的文献( 也包括一部分非文字形式的印章、符号和表格等) 形式。这就是目前我们对古籍公文纸背文献内涵和性质的最新认识。

二、古籍公文纸背文献的外延

古籍公文纸背文献的基本类型有内文纸背文献、封皮裱纸文献、拓本裱纸文献和内文衬纸文献四种。

内文纸背型文献指的是线装古籍正文的书叶背面的文献,也是公文纸本文献中最多最常见的一种形式。在已知公文纸本文献中,内文纸背文献所占比重最大,数量最多,也最典型,像作为《王文公文集》纸背文献的《宋人佚简》,笔者主持整理的公文纸本《洪氏集验方》、《论衡》和上海图书馆所藏明代古籍公文纸背文献的诸书等,都属于内文纸背型文献,此处不再赘举。

封皮裱纸型文献指的是线装书的封皮(包括外封和内封)背面裱糊的公私旧纸。我们所见的裱纸文献主要是沈阳师范大学图书馆所藏的明万历本《文苑英华》和重庆图书馆所藏的明抄本《册府元龟》。明万历本《文苑英华》正文100册,目录一册,合计101册。该本内文书叶纸背并无文字,封皮裱纸却大量使用了当时福建官府废弃公文纸托裱。经我们目阅和实测,该本书长30.1cm,宽19.2cm,版框高20.8cm,宽15.1cm。每册封皮所用公文纸托裱情况不一,多则四叶,少则一叶,共计用公文纸托裱316叶。每叶裱纸所用公文残件多为单纸,部分为两张或多张残纸拼合托裱。公文形成的时间,上至万历三十七年(1609),下至万历四十一年(1613),内容均为福建福州府、建宁府、延平府、泉州府、汀州府、福宁州等下属各司、县的官府行文。明抄本《册府元龟》一千卷目录十卷,蓝格棉纸钞本,共14函202册,每函15册。该本也是内文书叶纸背无文字,封皮裱纸大量使用了当时官府废弃的公文纸托裱。经实测,书长31cm,宽19.2cm,版框高21.3cm,宽14.7cm。90% 的封皮衬纸使用公文纸托裱,各册封皮用纸多寡不一,平均每册约用2纸,公文残纸总数在370叶左右。公文形成的时间,大多集中在嘉靖十九年( 1540 ) 和嘉靖二十年(1541)两个年份,内容多为山西荣河、夏县、蒲圻、临汾、长乐、安邑、盐池、平阳府等州府州县的公文,也有一些陕西和河南部分府州县的公文。本来封皮裱纸文献因位于封皮之背,而古籍多数篇幅有限,每种几册或十多册的居多,且每册封皮不见得都有带字的裱纸,所以古籍裱纸文献就显得更零散琐碎,篇幅更少。因此,像《文苑英华》和《册府元龟》这样比较成系统成篇幅的裱纸文献就很少见。二书因为篇幅大,各有一千多卷,而封皮有字裱纸所占比例较高,故形成的裱纸文献各有几百叶,篇幅数量非常可观,可以进行专题研究。至于偶有裱纸文献的线装古籍更多,笔者曾在一著名藏书楼偶遇一管库员称,该库明版古籍封皮裱纸文献多得很。例如网上微博“樊川”2014年10月23日刊出一幅摄自天一阁《周易义海撮要》的图片,是嘉靖四年(1525)至六年(1527)户丁纳工食银的内容。从博主文字介绍和网上照片看,这幅照片即属于天一阁博物馆所藏《周易义海撮要》的封皮裱纸文献。笔者也曾在2014年走访河南省新野县图书馆,发现该馆藏明振绮堂万历乙未刻本《山堂肆考》一书的前后护封裱纸即为写本文献,其中一纸似为清初契约。2016年走访甘肃酒泉肃州区图书馆时,也曾在该馆见过几种带有封皮裱纸文献的古籍。我们在各地走访图书馆古籍时,常听到工作人员讲见过封皮裱纸文献,尽管他们多说不出具体的古籍名称。可想而知,这些零星散见的裱纸文献,最大的缺点就是过于零散,难以进行专题研究。再者,目前裱纸文献的整理也存在较大的局限性,因为封皮裱纸往往多层,外层裱纸的文字相对容易辨识,内层裱纸文献因不允许揭裱而无法知道内容,或不能准确知道内容。

拓本(包括经折装古籍)裱纸型文献指的是书法作品法帖背面和宗教古籍经折装背面为起加固作用而糊裱的带字纸张。这些拓本和经折装在流传中,收藏者为防止折缝断裂,往往在拓本和经折装背面糊裱不止一层的带字纸张,因此就形成了拓本(包括经折装)裱纸文献的形式。我们见过几种拓本裱纸文献,一是中国政法大学教授李雪梅女士收藏的明代东书堂法帖卷六背面裱纸文献,二是《九天玉枢雷经注解》背面裱纸文献,三是上海博物馆藏《爨龙颜碑》背面裱纸文献,四是刘建业藏《潭帖》背面裱纸文献,五是山东师范大学杜立晖从互联网孔夫子网站搜集的《东书堂集古法帖》卷八背面裱纸文献。《东书堂集古法帖》卷六为明永乐十四年(1416)拓本,成化十七年(1481)重刻。该法帖共十卷,李雪梅女士收藏的卷六为公文纸裱装,计70页。公文性质主要为呈状,内容涉及礼仪、会审狱囚、清理逃军、官员吏役名册、科举、考核等,官署名多见河南等处承宣布政使司、河南等处提刑按察使司、河南都指挥使司、宣武卫指挥使以及南阳府儒学、卫辉府、彰德府等,文书形成年代集中于正德十一年(1516)和十二年(1517)两个年度。《九天玉枢雷经注解》背面裱纸文献我们未能亲自目验,是通过江苏扬州市刘向东先生购置的电子照片。互联网转载有《华西都市报》2017年4月25日介绍《九天玉枢雷经注解》的文章,其中附有一张照片,将我们购置的电子照片和《华西都市报》刊载的照片对照,可知二者为同一书。据《华西都市报》,《九天玉枢雷经注解》为明洪武年间刻本,一册,蝴蝶装,是成都古籍收藏爱好者郭云龙的藏书。又,根据电子照片,该本裱纸文献现存37叶残件,从文中涉及地名以及征税以银计,似是明代后期陕西地区的商税记录。刘建业先生藏《潭帖》拓本背纸文献的信息,我们是从其微博获知的。其主要内容是明万历八年(1580)到万历二十五年(1597)间直隶监察御史、都察院,松江府、苏州府、苏松道、松江海防等衙门的钱粮赋税档案原件,部分盖有官印。总量应有几十叶,网络上公布的照片为9幅。杜立晖从互联网孔夫子网搜集的《东书堂集古法帖》卷八裱纸文献为残叶,只有四张照片。从照片看,《东书堂集古法帖》卷八背面裱纸也应是明代公文,时间应与《东书堂集古法帖》卷六大体相当,内容属于“钦差提督学校山西等处提刑按察司”有关考试、学校的公文,与李雪梅女士收藏的卷六主要属于河南地区的公文有所不同。《爨龙颜碑》拓本为北京画院李松先生所捐,两册,折装,共20折。拓本背面裱纸有多层,文献内容有札付、呈文等,年号有嘉靖二十九年(1550)等。

拓本裱纸文献的存世数量目前不得而知。我们估计,其总数应该超过内文纸背文献,因为法帖拓本和经折装在民间具有广泛传布的基础,民间的收藏量相当大,加之它具有读书习字启蒙等实用性,更为普通民众所珍惜。而流传越久远,则纸背裱糊越普遍、越经常、越厚实,使用废弃公私文书的概率更高,故内含文献资料的可能性更大。这就是我们推测裱纸文献数量更多的根据。据我们了解,古旧市场经常见到此类带有裱装有字旧纸的拓本,只是它长期以来未被人们认识,也未受到收藏家和收藏部门的重视,缺乏统计而已。据有些学者见告,日本有的博物馆就收藏有上千种带裱纸文献的拓本。拓本裱纸文献很有可能成为公文纸背古籍文献资源最大的一个文献来源。

内文衬纸型文献指线装古籍内文书叶中间夹插的有字纸张。线装古籍的内文折叶中间夹插纸张以保护书叶并不鲜见,但这种衬纸大多为白纸,很少一部分为字纸。这种字纸就是衬纸文献。衬纸文献与纸背文献在文献的时间顺序上有所不同,衬纸文献一般是在书籍形成之后或很久之后才插入折叶之间的,其文献内容的形成时间晚于内文书叶的时间,这与纸背文献早于内文正面时间明显不同。从理论上讲,衬纸文献既包括写本文献也包括印本文献,据我们访谈熟悉古籍的学者,不少人见过衬纸文献为写本的,但笔者亲眼所见的四种衬纸文献均是印本文献。这四种印本文献一是山东省烟台市图书馆藏明人冯应京撰《月令广义》衬纸文献,二是厦门大学图书馆所藏明刻本《莆阳知稼翁集》衬纸文献,三是四川大学图书馆藏《三藩纪事本末》衬纸文献,四是陕西师范大学黄寿成教授所藏内容为《文选》的衬纸文献。《月令广义》共24 卷,明万历间刻本,存九至二十四卷,其中衬纸文献内容为清代《钦定兵部处分则例》。经初步查验,衬纸文献的内容范围为《钦定兵部处分则例》卷一至卷三十二的部分内容。《莆阳知稼翁集》现存4 册,明代天启五年(1625)刻本,衬纸文献是《邃雅堂学古录》卷一至卷五内容,一册是目录卷上1叶至22叶,二册是卷上23叶至52叶,三册是卷下1叶至46叶,四册是卷下47叶至84叶。《三藩纪事本末》为清刻本,衬纸文献为《读易日钞》,四川大学图书馆古籍部主任丁伟先生从中辑出了107 叶。黄寿成所藏《文选》衬纸文献系其父黄永年先生辑出,出自何书已经不得其详,现存散叶30余叶,均为《文选》内容。黄寿成先生根据书体判断是明嘉靖风格,其中玄字不避讳。

以上列举的内文纸背型文献、封皮裱纸型文献、拓本裱纸型文献和内文衬纸型文献只是古籍公文纸背文献的四种基本类型,并非全部,其他类型的纸背文献也还有,但我们目前所见实物有限,拟待将来见闻丰富后再予以介绍。

古籍公文纸背文献作为文史研究领域的一个文献门类,如果以1990年出版的《宋人佚简》为标志,不过20多年的时间; 如果以之作为一门新兴学科或新兴学问的称谓,不过是近年学人才加以思考和提出的问题。这一新学科新学问的全称、通称和简称以及学科性质、学科特色、学科地位、学术价值等等,近年来一直是笔者反复思索并试图解决的问题,本文有关古籍公文纸背文献内涵与外延的见解,实际上就是以上思考的一部分内容,也是解决全部问题的关键和基础。

来源:《宁夏社会科学》2018年第4期

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)