寿光市博物馆257片古籍版片的故事

雕版印刷在印刷史上有“活化石”之称,寿光市博物馆现存古籍版片257片,所属内容皆出自安致远文集。原版刻于清康熙四十一年左右,现存版片大小整齐,厚薄均匀,墨渍透润,字迹隽美,具有极高的研究利用价值。

安致远(1628-1701),字静子,别号拙石老人,明末清初文学家,山东省寿光市纪台镇安家庄人。自幼聪慧,勤奋好学,博通经史,乡里间颇负才名。他18岁中秀才,初露锋芒;27岁拔为贡生,跻身太学。然而,才子安致远却一生磨难,命运多舛。他9岁失怙,11岁丧母。明末农民起义、甲申之变,清兵入关,生灵涂炭,这些安致远都亲眼目睹、亲身经历。但人祸与天灾都不曾让安致远放弃学业。自顺治二年至康熙二十三年(公元1646 年—1684年)间,应举十五次,屡试未酬,遂放弃科举,在家乡辟“自鉏园”,建“晚读堂”,与其子读书著作其中,以研讨文词自娱。

安致远才华横溢,叙事吟咏,提笔辄就。他自称“文宗庐陵,诗喜摩诘”。他的诗文也确有欧、王两大家的遗风流韵,其文章更是深受当时著名学者交口赞誉。王渔洋亲自向主考官施愚山推荐他;户部侍郎周栎园写信给他说:“子之文排宕有奇气,但勤为之,古人不难至也。”时称:“自山以东,无不知有静子先生者。”他的文章“奇耸健拔,脱凡化腐,叙事写物,间见层出,伟然成一家”。

屡试不中的经历,使他认识到科举制度的弊病,他在《丹泉劝学记》里说:“今之学者则不然,日役役焉从事于帖括禄利之途,父以是勉其子,师以是训其弟,其幸而得者奉臭腐为珍宝,其不得者则亦终身于臭腐之中。”

1698年(康熙三十七年),安致远主持编纂《寿光县志》,父子联手,秉烛修志。他提出应有“不敢枉古人以从我,不敢欺后人以自信”的实事求是的态度,而且在整个修志期间没有动用公款,“炙砚燃柴,不费官家之烛”。写成之后,被评为“不惑于闻见,不背于是非”,“思精而体要,文赡而旨洁,居然一时停史矣!”

安致远才华横溢,诗词歌赋,无所不能;他嗜书勤读,笔耕不辍,著述颇丰,被世称誉。安致远在生前就为自己撰写了碑文《寿圹铭》,后世镌刻成碑,被人称为“才子碑”。《寿圹铭》成稿于他去世前一年,即公元1700 年的重阳日。正文每句4字,共有250句,全文恰有1000字。虽经三百年风雨,字迹犹存。“此文是他读书为文、俯仰进退、艰苦坎坷、饱经忧患一生的高度概括。它真实、系统、全面、深刻地总结了他一生大半个世纪艰难曲折、颠沛游离、搏击文场而最后怀文抱质的生活历程。此碑现立于寿光市纪台镇安家村东一高岭上,为省级保护文物。

安致远著有《静子集》十三卷,《凡为》文集九卷。他的著作除《寿光县志》外,尚有《玉磑集》、《纪城文稿》、《纪城诗稿》、《吴江旅啸》等,均被收入《四库全书》。

《青社遗闻》也是安致远最负盛名的作品集之一,采用明清时期盛行的笔记小说体裁,共四卷一百一十一则,记录明末清初的青州府寿光及周边各县的一些轶事、传闻、见闻、掌故等。书中或鞭挞姿戾贪虐,或实录街谈巷议,或叙写淡泊襟怀,或吟咏即兴诗句,皆信手拈来,曲尽其妙,别具特色。不仅形象地保存了一些史料,且具相当的文学价值。

《青社遗闻》未见有刻本传世,上世纪八十年代,寿光县史志办在征集地方史料时,访知山东省博物馆藏有梁成元“敬业书屋”抄本一册,便转抄了原文,加标点后复印存留。

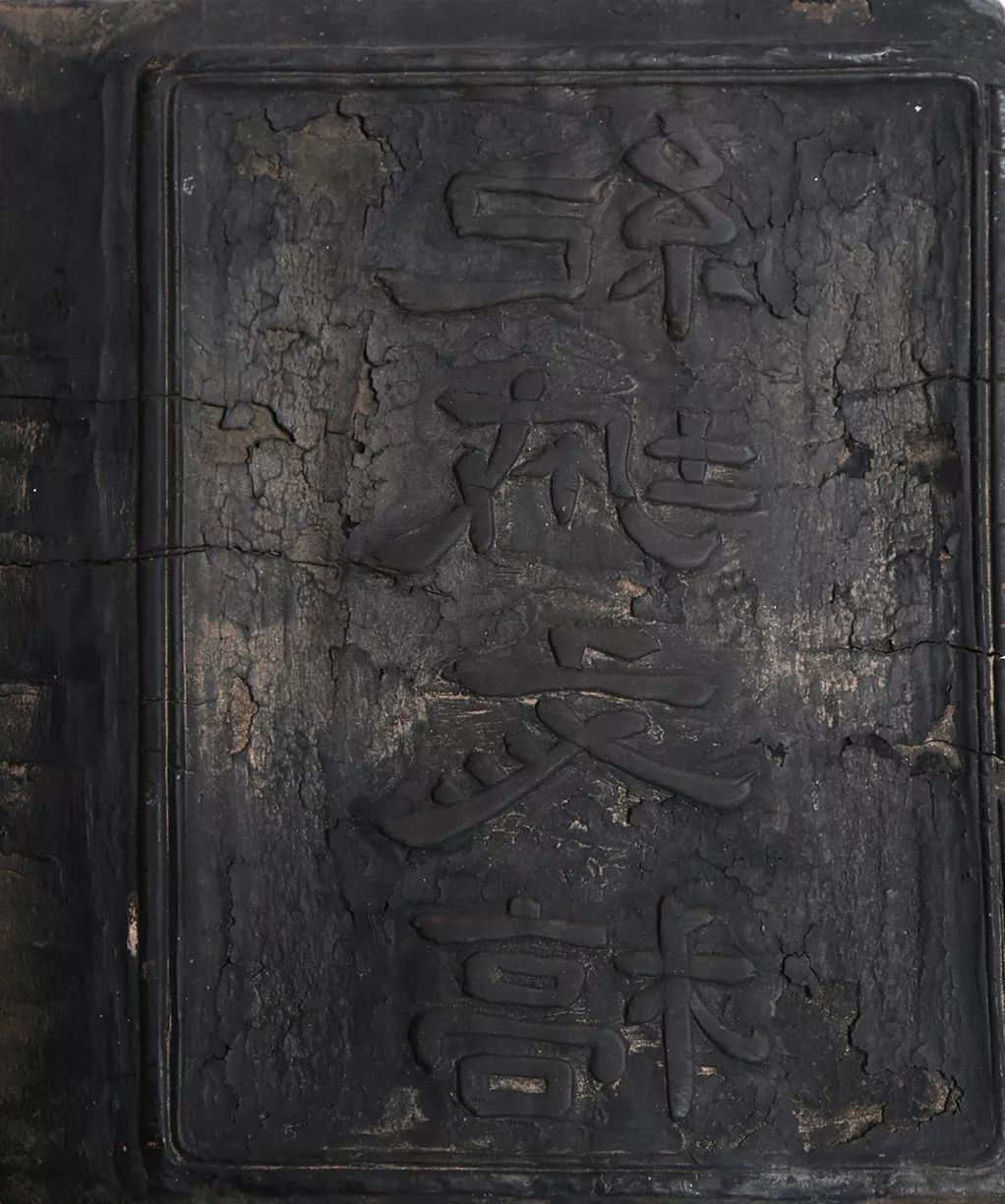

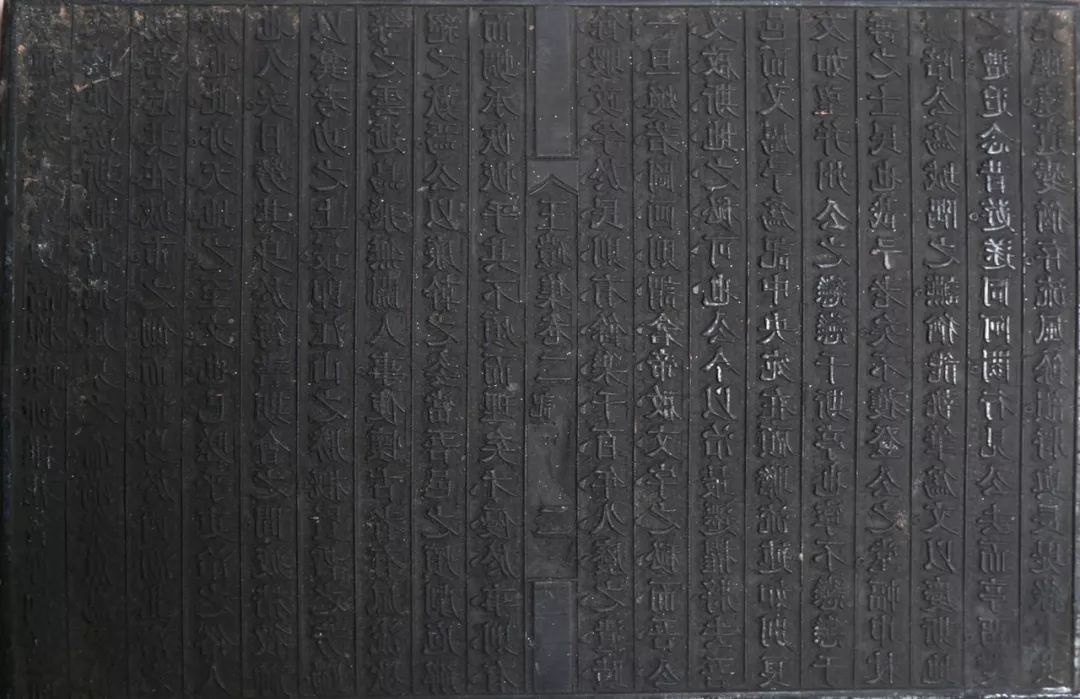

寿光市博物馆现存古籍版片257片,所属内容皆为安致远文集。原版刻于清康熙四十一年左右,是由其子安箕组织实施所刻。后于同治二年,由安致远第五代嫡孙安玉恒、开明乡绅冯琴堂(音)和安邱乡绅三人共同付梓,在安致远的书斋“晚读堂”后“自锄园”内补刻重刊,因此,现存雕版有“同治二年自锄园重刊”牌记。重刊雕版材质为硬质木板,依史推断,刻版应为枣木。寿光境内自古种枣,可谓家家有树,户户有林,取其“多子早(枣)红”谐音。又引其文稿《自锄园记》中可知,“亭之西,筑一土台,高仅及肩,枣桑林泊,野望无际。台成而雨足,因名之曰‘新雨台’。”货多易取,用之无碍。藏版为凸雕,版式《玉磑集》、《纪城文稿》、《吴江旅啸》为 9行18字,黑口,四周单边,单黑鱼尾。《纪城诗稿》为10行21字,白口,四周单边,单白鱼尾。原有版片数量不详,现存257片。原修版为双面雕刻,后补正文有单面雕刻。现存版片大小整齐,厚薄均匀,墨渍透润,字迹隽美,形若乌金,重如玄铁,远观赏心悦目,近视爱不释手。极少有残损、断裂、漫漶现象,据有关专家推论,所有馆藏版片皆具有印刷功能。

这些雕版的发现过程颇具传奇性,因为安致远的家乡纪台镇安家庄地处大汶口、龙山、西周、东周等多层文化遗址带中,上世纪七十年代七、八月份,县里的文博人员去此地调研遗址发掘进展情况,在与村民的闲聊中得知村民手中尚存一些安致远文集雕版,遂与村干部及时沟通,取得了村干部的支持和理解,帮助征收和抢救这一宝贵的历史文物。然而。征收调查结果令人大吃一惊:原来,当这批珍贵的雕版传到安致远第十代嫡孙安建华手中时,“破四旧”的风潮已是风声渐紧,为了更好地保护这些祖传的宝贝,安建华将自己家中的祖物分给了自家直系兄弟几人,分别收藏,以期避难。文革过后,时过境迁,当年的藏宝人渐次离世,后代多不再视其珍要,随意丢放,任意他用,村民有的用来堵鸡窝,有的用来垫家具,有的用来盖猪圈,有的用来劈柴烧火,流失遗散,不可复制。考古人员多方努力,最终收集到了如今这些版片。但是,因为最初收藏者安建华已经离世,我们无从考查当初他是如何进行分送的,按文集册数还是按文集页码,还是按版片块数,这些都成了永久之迷。

为了更好的保护这些现存的版片,寿光博物馆古籍专业人员在工作中摸索出了一套妥善有效的保护措施,即,三层包装法进行版片保护:1、用上好的宣纸对版片进行单独包裹;2、用食品级文件袋对已经包裹了宣纸的版片进行真空独立封存;3、单层单片平面置于樟木密封橱内。另外,古籍专用库房内常年设有恒温恒湿、防虫、防鼠专用设备,专业人员定时定期对其进行清理、检查,这些措施对古籍版片的保护都起到了积极有效的作用。

博物馆藏现存版片257片,大部分为双面雕刻,而《纪城文稿》等现存文集共计257页。在采访中,我们又得到了几个重要信息:1、康熙二十三(1684)年,安致远第十五次落榜,失意回乡,路上心绪难平,书写一部《东归草》,一并收录在《纪城文稿》中付印。然而,现在馆藏的版本中却没有《东归草》集。经过不懈的努力,现在我们已经找到了《东归草》的手抄孤本,和《青社遗闻》一样,也未见有刻本传世。2、据安致远的第九代世孙安涛介绍,曾见过《纪城诗稿》单册四卷的版本,这与现存馆藏版本也有不同。下一步,我们将对所有的版片与古籍文集进行逐页对照,以确定现有版片的内容及缺失的版片页码。并继续多方征集社会上残存的版片。

来源:公众号《善本古籍》

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)