姜胜群:

“劝百讽一”,否定的是“讽”

自古以来,对《长恨歌》主题便有不同意见,如爱情说,认为作品主要描写了李隆基和杨贵妃的爱情悲剧;讽喻批判说,认为作品是在用爱情悲剧故事,批判唐玄宗好色误国;双重主题说,认为作品的前半部分是批判,后半部分对李、杨爱情悲剧表示同情……

研究作品,见仁见智,各抒己见,很正常。

王志清先生在其《为什么〈长恨歌〉不是爱情主题》一文中,则认为《长恨歌》 “是作为讽喻诗来写的。”(《博览群书》2018年11期)。但王志清先生在论证自己的讽喻批判说时,引用了成语“劝百讽一”,认为《长恨歌》采用的是类似汉赋“劝百讽一”的做法:“汉赋总是以极宏大的篇幅和极夸饰的辞藻来铺叙极奢侈的享乐生活,而只是在最后稍加讽喻,用隐约的言辞谏劝而不直言过失而点到为止。李隆基和杨玉环虽然也是人,也有常人的爱情,但毕竟不是一对普通男女,作为唐朝子民不宜也不应直言君王之过失。以‘劝百讽一’之作法,就是白居易‘为尊者讳’的一种智慧了。”

什么是“劝百讽一”?

劝,古汉语中,也是“勉励,奖励”的意思。“劝百讽一”,是说一句讽喻的言辞,远不如一百句赞美的言辞作用大。不但不能使人警戒,反而适得其反,起到了“劝诱奢靡”的作用。

更有人直言,赋末那一点“归之于节俭”的讽谏内容,也是统治阶级所需要的,因为这样可以在他们极尽奢侈为能事以后,需要摆出“体恤民情”的虚伪样子加以掩饰。

“劝百讽一”的典故来自《史记·司马相如列传》:“扬雄以为靡丽之赋,劝百而讽一,犹驰骋郑卫之声,曲终而奏雅,不已亏乎?”以致扬雄晚年后悔自己投入了赋这样壮夫不为的童子雕虫创作:“遂使繁华损枝,膏腴害骨,无贵风轨,莫益劝戒,此扬子所以追悔于雕虫,贻诮于雾縠也。”(刘勰《文心雕龙•诠赋第八》)

可见,“劝百讽一”一词,自“诞生”那天起,表达的内容就很清晰明确,即肯定的是“劝”,否定的是“讽”。成语是中国传统文化的一大特色,有固定的结构形式和固定的说法,“劝百讽一”的词义自然也早已约定俗成。

但王志清先生文章中的“劝百讽一” 词义,却来了个一百八十度大颠倒,认为肯定的是“讽”,否定的是“劝”——“《长恨歌》恣肆铺叙,奢辞侈丽,即具有百‘劝’之‘美’。‘劝’是手段,‘讽’是目的,是一种欲讽先劝、寓讽于劝的‘劝百讽一’的典型作法。”由此得出结论:“《长恨歌》的第一主题是讽喻,而不是爱情。”

违反了约定俗成的成语本意得出的结论,不仅让读者质疑,甚至连王志清先生自己也显得底气不足——“其规讽之辞远不及颂美之辞的美丽,甚至美丽得让人把握不准其批判主旨而误以为是歌颂的了。譬如他把杨贵妃塑造为爱情女神的形象,譬如他极力渲染唐玄宗对贵妃死后的思念,譬如他升华唐玄宗与杨贵妃的爱情盟誓等。这种作法,欲讽反谀,淹没了讽谏主题,即便是有所讽喻而作用也是有限的。”

这里的“淹没”“ 有限”二词,难免有自我否定之嫌。

作为唐朝子民,白居易并没有因为君王而“为尊者讳”,《长恨歌》开篇第一句便直言“汉皇重色思倾国”。白居易曾将自己的存诗三千余首,分为讽谕诗、闲适诗、感伤诗和杂律四类。在自编诗集时,将《长恨歌》编入“感伤”类,而非“讽喻”类。

“一篇长恨有风情”( 白居易《编集拙诗成一十五卷 因题卷末 戏赠元九、李二十》)可以说,白居易自己对《长恨歌》的主题,做了最权威的诠释。

评价作品,要尊重作者,尊重作品,当然,也要尊重成语,如“劝百讽一”。

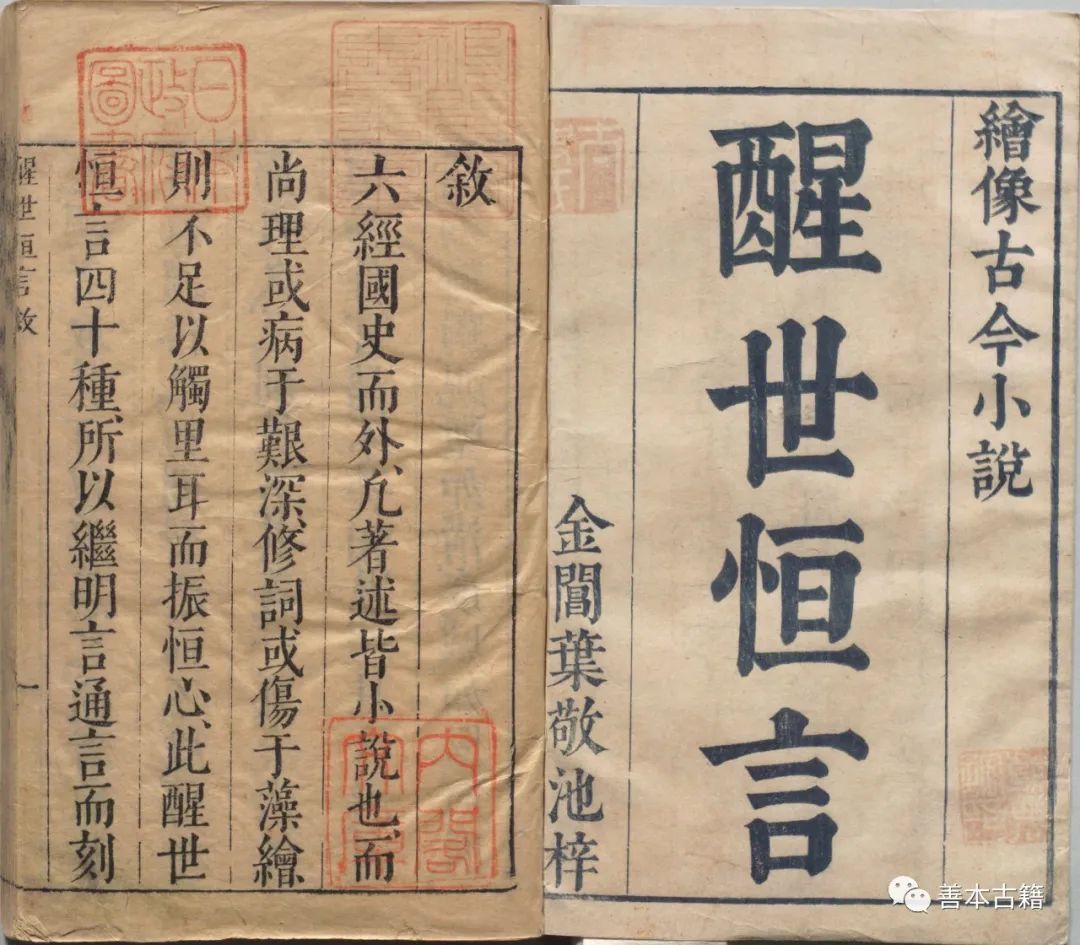

来源:公众号《善本古籍》

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)