中国古籍原刻翻刻与初印后印漫谈

掌握中国古籍的原刻与翻刻、初印与后印的鉴别方法和技巧当然很重要,但若能再进一步,将二者相结合,用以考察文本的嬗变,会收到更理想的效果。我将这一方法简称为“刻与印结合考察法”。

中国古籍主要采用雕版印刷,有原刻与翻刻、初印与后印的分别。在传统印象里,这些话题很技术、很蓝领,但又带有一点神秘感。在当今纸质文献已日渐式微的背景下,大家会觉得这样的话题离自己太远了。其实,并不是这样。今天的讲座想与大家分享的是,上面两个话题其实很好玩,也很有用,与大家的日常阅读很有关系。

从形式上着眼,的确有些翻刻本与原刻本面貌很接近,容易彼此混淆。另一方面,古书的字体会随时代风气而变化,就像不同年代做出的服装,款式不会一样。隔代的裁缝即使模仿,做出的样子仍不免有差池。在模仿基础上的差异更加微妙,能察觉到这类差异的,是真正的鉴别高手。

从文字内容上来说,翻刻本以忠实底本者为好。底本有脱文讹字,遇到后人校勘不慎,或不得其法,翻本便会增添新误。明嘉靖后有不少翻本,遇有底本缺字,便妄为合并,或模拟填充,以致失去庐山真面。虽读来文从字顺,实在是不足据的。当时对宋元旧本加以仿刻成为一时风尚,但其中有校改者不在少数。

顾广圻被称为“清代校勘第一人”,过去学者也盛赞他的翻刻忠实底本,但也只是做到不“轻改”而已。遇有明显错误,又有善本为据,他还是会改。他翻刻明吴元恭本《尔雅》,刻成后又得到宋本,据以校改多处。他为吴鼒翻刻宋乾道本《韩非子》,改正底本之误字达近百处,今改刻痕迹宛然具在,可为凭证。也许认为它们不具备考证价值,也不足以显示其学问,他对这类改字只字未提。当然,他的改字有底线,有个人风格可寻。有些本子,比如汪士钟刻《孝经注疏》极罕见,过去一向归为顾校,夷考其实,汪本在翻刻基础上又据通行本改字,与顾氏一贯校勘习惯不符,说它出自顾校恐是误传。

古书同一版本,由于印次早晚的不同,印本价值可能大不一样,这其中有很多讲究。我曾见过一部清同治十年(1871)洪氏晦木斋刻本《隶释》,为潘秋谷旧藏,书前黏附一张浮签,上有“荆塘义学初印本”朱文长方戳记,这种在印本上明白地自称“初印本”的例子并不多见。现存的一些近代售书目录上,多载有当时不同印本的标价,相互比较一下,发现初印本的价格一般可达到后印本的五倍左右,少数可达到十几倍之多。很多旧书坊喜欢标榜“初印本”,这或许就是主要的动因。

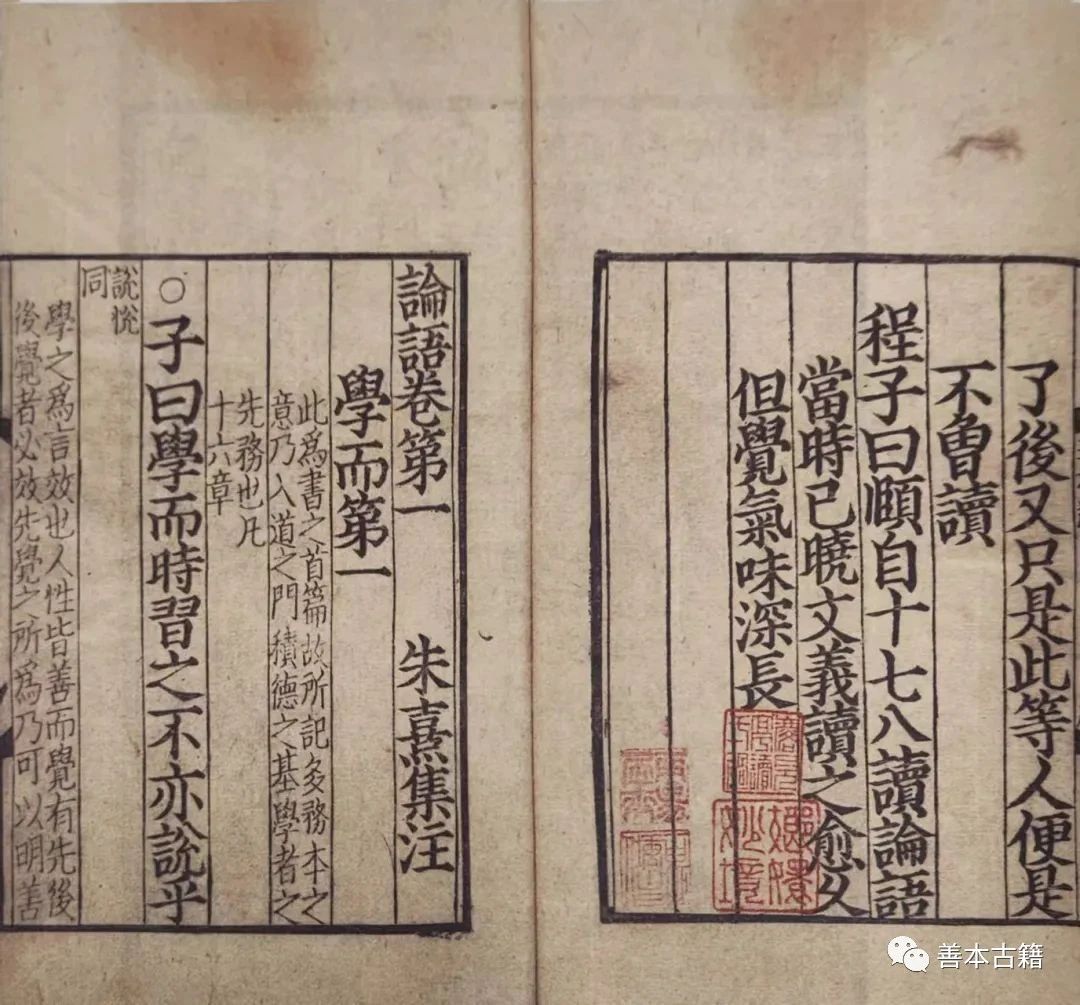

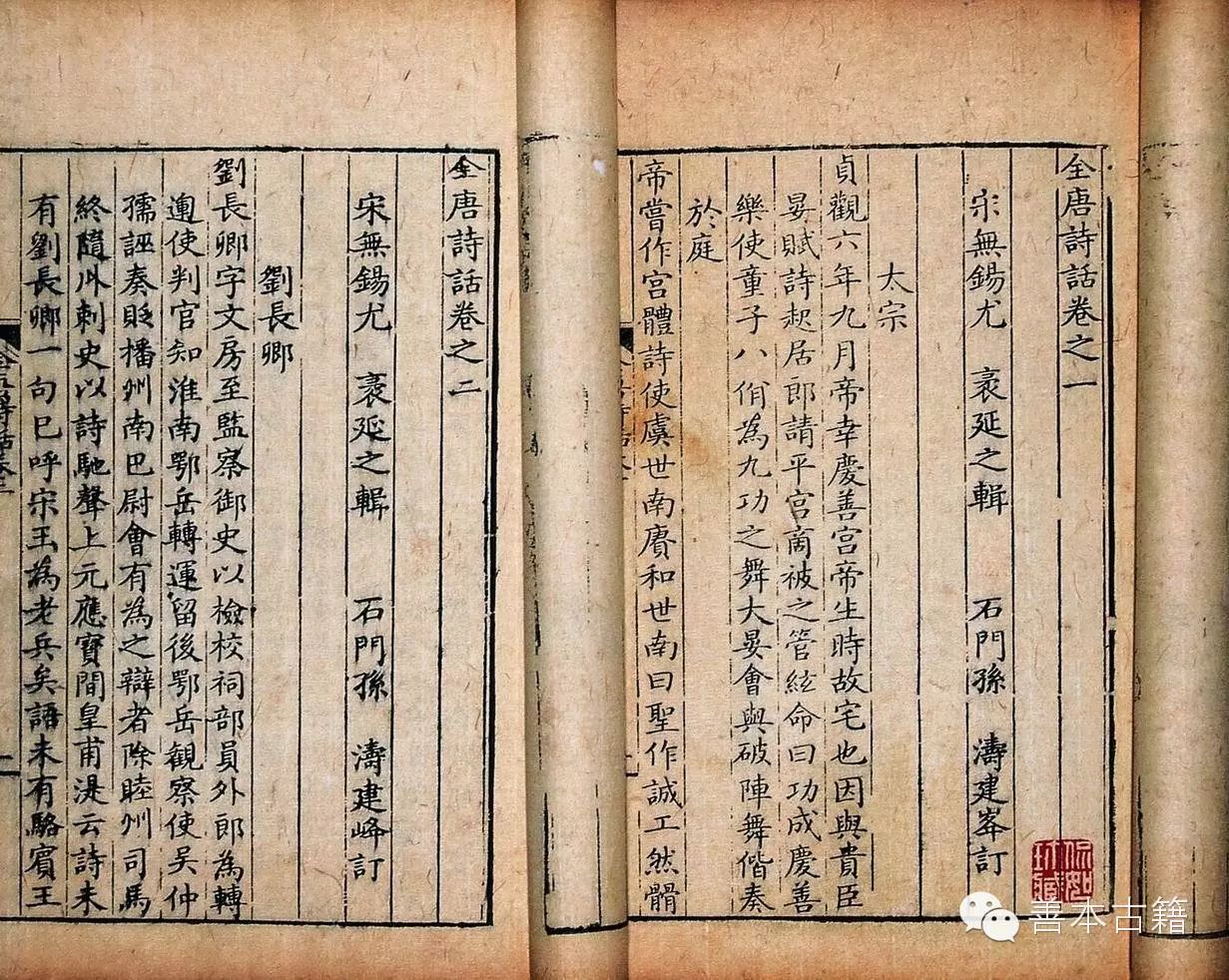

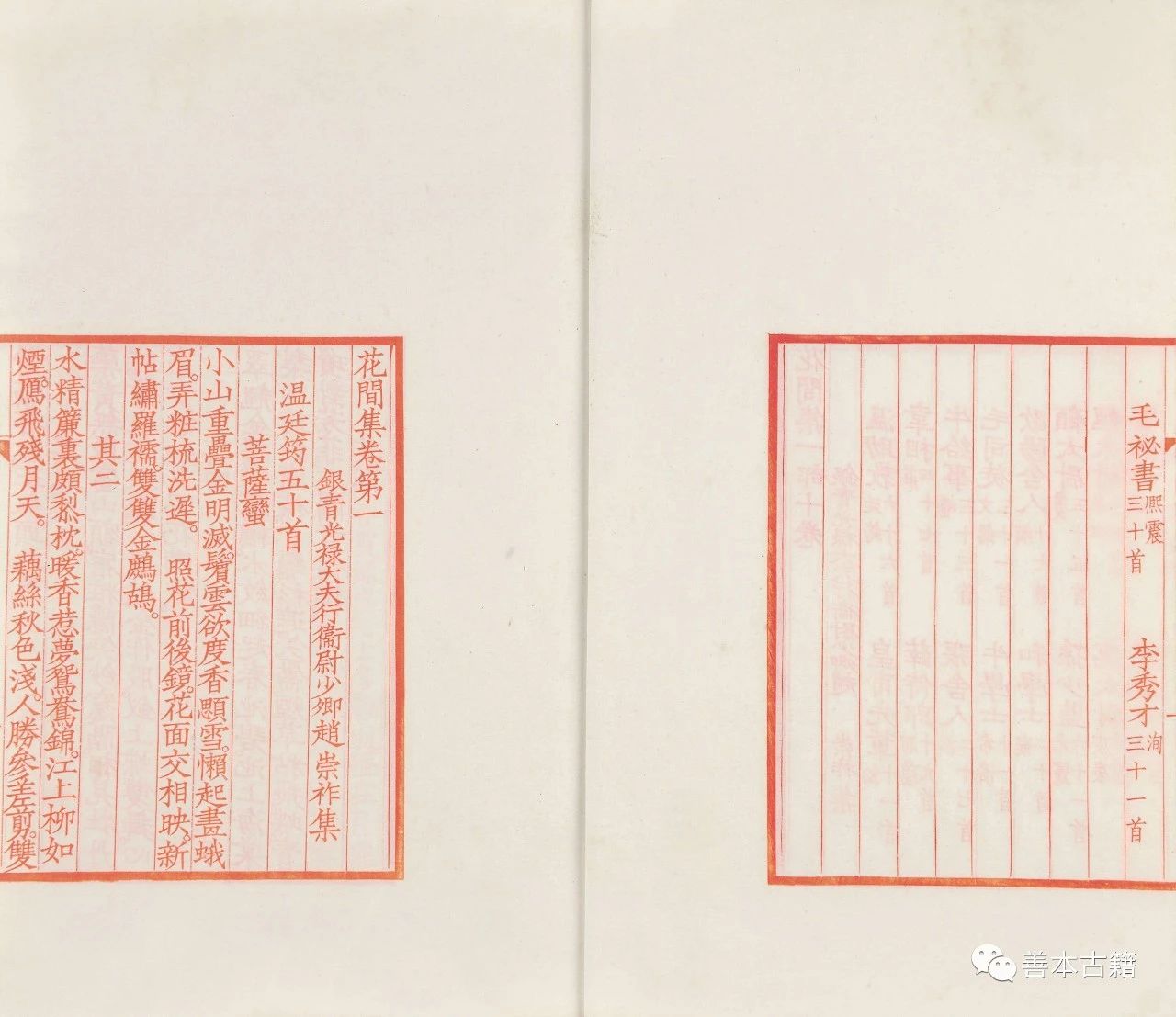

初印本一般用好纸,配以鲜亮的墨色,给人一种艺术的享受。后印本则用一般的竹纸,很少让人眼前一亮。明正德陆元大刻本《花间集》、清乾隆鲍廷博、郑竺刻本《庚子销夏记》,均有罗纹纸的初印本,与后印本美恶相去悬绝。此外,初印本开本往往较大,后印本经过切边处理,开本较小。区分初印与后印,对这些外在形式的差异可予留意。

当然,更重要的区分依据是文字出现了变化,原因是书版有修版或递修。发现印本之间的异文,正确判定印本先后,是版本鉴定的应有之义。要作这样的研究,最好是能够一次性集齐不同印次的印本,并几而观。但清代藏书多为私人占有,并不具备这样的条件。比如在外面偶然见到一部印本,怎么来判断它的印次呢?

清乾隆间学者翁方纲写过一篇《蒋春农文集续》,记载了同时代学者蒋宗海(字春农)的一则事迹:

春农每来座中,手箧椟快辨横飞。有与商古籍者,则屈指唐镌、宋椠,某书某板阙某处,某家鉴藏某帖,如贯珠、如数家珍。问者各得其意以去,而春农杂以谐谑,初若不经意也。叶昌炽《藏书记事诗》依据翁氏这一条记载,为诗咏春农:“手持箧椟飞雄辩,玉屑霏霏落四宴。”蒋氏有这样的能耐,一方面是因为他记性好,另一方面恐怕是他曾暗自下过工夫,校核印本,发现异文,并事先背下来了。鉴别印本早晚,这也不失为一种方法。

在现实生活中,我也遇到过一位具备这种本领的前辈,他就是前不久刚去世的国家文物鉴定委员会委员杨成凯先生。杨先生精通数学,记忆力过人,他的主业是语言学,对古书版本也有极深入的研究,其中又特别留意初印与后印的鉴别。记得多年以前有一次,我在他面前说起赵一清《水经注释》清乾隆原刻本有印本差异,卷一第五行首二字,后印本为“三成”,下半句还没开口,杨先生就接口说:“初印本是‘山三成,”,三个字还习惯性地拉长了调子。后来有机会与杨先生溜弯儿,我就故意提起某书、某一印次、某叶、某行的一条异文,他往往能马上答出来。比起杨先生,我既无学问,记性也不好,遇到印本的差异,只能采用最笨的办法,尽可能多做一些校勘表,以备今后整理或搜访之需。

掌握以上二者的鉴别方法和技巧当然很重要,但若能再进一步,将二者相结合,用以考察文本的嬗变,会收到更理想的效果。我将这一方法简称为“刻与印结合考察法”,这也是今天要向大家重点推介的一种研究方法。

古书版本在印刷与传递时,并非只有单线的联系,更多的情况下,它会形成一种立体的关系。从横向来说,初印本与后印本之间形成一种文本的渐变关系;从纵向来说,该印本又有其来处,有其去处。

清康熙间顾嗣立秀野草堂刻本《温飞卿诗集》曾益注,卷四第二叶《重游东峰宗密禅师精庐》“葱岭还应见宋云”句注,初印本引《晋书·天文志》“宋云如车”及沈约《宋书》,当属曾益注。宗密禅师与“南朝刘宋的云”及葱岭之间并没有关联,这一解释让人莫名所以。后印本此注有修版,删去曾注,改为顾嗣立注,文字如下:

嗣立案:《传灯录》,达磨葬熊耳山,起塔定林寺。其年魏使宋云葱岭回,见祖手携只履,翩翩而逝。云问:“师何往?”师曰:“西天去。”云归,具说其事。及门人启圹,棺空,惟只履存焉。诏取遗履少林寺供养。按此处之宋云为人名,北魏胡太后曾派遣他与比丘惠生如西域求佛经,载于《资治通鉴》卷一百四十八。杨衒之《洛阳伽蓝记》卷五附有一篇《宋云家纪》,近代以来有丁谦、法国人沙畹(E.Chavannes)、张星烺三家注释,大家可以从中了解其人之梗概。达磨于葱岭见宋云事,先见于《传灯录》,后又收入《五灯会元》。结合温诗来看,原注有支离附会的毛病,经过校改的注文更为合理。本书所知有三种清翻本,“宋云”注文字均作“嗣立案”云云,知从原刻后印本出。

清康熙缪曰芑双泉草堂刻本《李太白文集》,有黄纸初印本,与常见的白纸后印本文字违异处不少。开卷第一叶李阳冰《草堂集序》,初印本作“穷蝉至舜,七世为庶”,后印本改为“五世”。这句话典出《史记·五帝本纪》:

虞舜者,名曰重华。重华父曰瞽叟,瞽叟父曰桥牛,桥牛父曰句望,句望父曰敬康,敬康父曰穷蝉,穷蝉父曰帝颛顼,颛顼父曰昌意,以至舜七世矣。自从穷蝉以至帝舜,皆微为庶人。从上述出典来看,穷蝉至舜应为五世,后印本的文字更说得通。但缪本系从宋蜀刻本翻出,查对一下今藏日本静嘉堂文库的宋蜀刻本,此处正作“七世”。将全书细校一过,发现缪刻初印本有多处与宋蜀本相同,后印本已校修改正。这是翻刻本有初印、后印之别,初印本文字接近原本,后印本校改的例子。

讲到这里,有人要说了,“刻与印结合研究法”只是将翻刻与其底本的不同印本进行对接,看起来一点都不难,效果又好,过去为什么少有人用?

首先,这里有个逻辑思维的盲区。关于古书版本的传递,大家过去认为是一个版本与另一版本之间的继承,这种理解肯定不准确。因为,“版本”是一个集合概念,从同一副版片刷印出的若干印本,都可归于这个版本。后人翻刻古书,在确定底本时,无论是有意选择还是随机抽取,只能是以原刻本的某一印本——而非以一个抽象的版本——为据。

其次,能想到将两个熟悉的事物结合起来考查,并不容易。陈寅恪先生写过一篇论文,题为《庾信<哀江南赋>》与杜甫<咏怀古迹>诗》,后被收入《金明馆丛稿二编》。他用杜诗“羯胡事主终无赖”句的解释,反证历代学者对庾《赋》“用无赖之子弟,举江南而全弃”中“无赖”所指理解有误。对于庾信的《哀江南赋》,大家想必很熟悉;对杜甫《咏怀古迹》诗,也很熟悉。但在陈先生之前,未见有将二者联系起来的。

以上说的是意识。相比之下,条件反而不是最重要的。当然,这丝毫不意味着条件的难题容易克服。有些版刻的印本、翻本品种甚多,往往被认为复本,又分藏各地,需多年留心寻访,才能有较为完整的认识。一些印本藏得很好,找到它只能凭一线之机,让人想起禅宗话头里“盲龟浮木”的比喻。雪窦禅师说“曾向沧海下浮木,夜涛相共接盲龟”,这样的工作只靠一两个人做不行,希望大家都来关注图书馆中所谓的复本,多去利用它们,以争取更多相遇和得济度的机会。

将刻与印结合起来研究,可为我们考察文本渊源优劣提供助益。现有的一些影印本、整理点校本,由于操作者对底本的刻、印方面关注不够,出了毛病。

彭元瑞、刘凤诰合撰《五代史记注》、翁方纲《复初斋文集》二书,原刻初印本文字均有讹、夺、衍、倒之病,后印本经过通人校勘,修版重印,改正错字甚多。通行的《续修四库全书》本却都选取原刻初印本,这是影印底本印次选择不当的例子。

丁绍仪《国朝词综补》原刻本有初印、后印之别:初印本有讹字,有误收词作导致一词重出的,有脱漏字,后印本已补正。1986年中华书局点校此书,以原刻初印本为底本,以上错误都未能改正。底本有缺字,点校者不顾词谱规律而硬点,结果点成破句。这是标点整理底本印次选择不佳的例子。

朱熹《晦庵先生文集》出自宋刻,有闽本、浙本两个文本系统:闽本现存最早者为元刻明递修本,浙本最早的有宋本。闽本与浙本的最大区别在于“劾唐仲友数章”,浙本的文字更为详备,揭示了唐仲友案的不少惊人细节(比如包养、贪腐等罪行,唐氏都有触犯),其中又以究问官妓严蕊一节,内容最具话题性。宋人周密《齐东野语》中有一篇《台妓严蕊》,将这段经历描述为偏执道学家(朱熹)欺凌无辜才女(严蕊),“力不能使之诬服”,后朱氏改除,岳霖为宪,怜严蕊病瘁,命之作词自陈,严蕊口占《卜算子》一首云:

不是爱风尘,似被前缘误。花落花开自有时,总赖东君主。

去也终须去,住也如何住!若得山花插满头,莫问奴归处。结果严蕊当天就被判令从良。这个故事写得绘声绘影,结果是“委巷琐谈,传为口实”。因此,浙本中“劾唐仲友数章”的文字完足,对于朱熹而言,可说声誉攸关。明成化十九年(1483),黄仲昭对闽本书版进行修补之余,将浙本多出文字的补入,致使闽刻后印本较之初印本增添了四十三叶文字。

近年出版的《朱子全书》点校本,其中有《晦庵先生朱文公文集》,点校者取嘉靖本为底本,有以闽本、浙本作为参校本,符合整理的规范。但其采用的闽本是一个明成化以后的递修印本,而不取初印本。拿一个已照浙本改过的闽本,再去校浙本,结果可想而知,这多出的四十三叶文字,本来是“能够显示文本发展历史线索”的关键性异文,却在校记中毫无呈现。这是印本考察不足导致校勘失当的例子。

结语

中国的古籍印本由于印次的差异,在形式上呈现出不同艺术魅力,在文字上带来很多让人意想不到的变化。在大约两百多年前,一些聪明的中国学者(如黄丕烈、顾广圻、周锡瓒等)已经懂得从这些差异入手,来探究文本的源流,这在当时是很了不起的发现。之后限于条件,这一方法并未能普及使用。在今天古书陆续归公的情况下,重新唤醒并审视这一方法,可以加深我们对于日常阅读的理解,并为目前已局部陷入瓶颈的中国版本学研究提供可备重新书写的全新视角。

(作者:郭立暄,根据作者在“海上博雅讲坛”的讲演整理)

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)