《日本国见在书目录》初探

古代中日两国文化交流的重要渠道之一是书籍,日本保留下了大量的汉籍图书。文章对日本最早的汉籍图书目录《日本国见在书目录》进行了统计与整理。该书是中日两国文化交流与发展的见证,具有重要的历史意义和研究价值,为研究两国的文化交流提供了珍贵的佐证。

中日两国文化交流源远流长,但人们往往只注意古代日本对中国传统文化的吸收却忽视了一个重要的问题,即古代日本在积极吸收中国先进文化促进自身发展的同时,也客观上为中国及世界保留了大量珍贵的文献资料。在古代,文化交流的典型代表自然是书籍,而在漫长的中日文化交流史中,要考察日本到底保留下多少汉籍恐怕难以做到。本文借助藤原佐世撰写的《日本国见在书目录》,只对894年遣唐使废止为止日本保留下的汉籍目录及其意义进行研究。

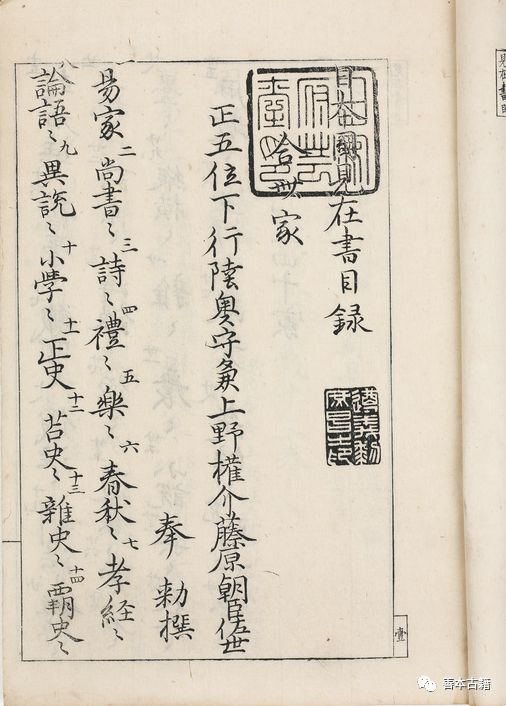

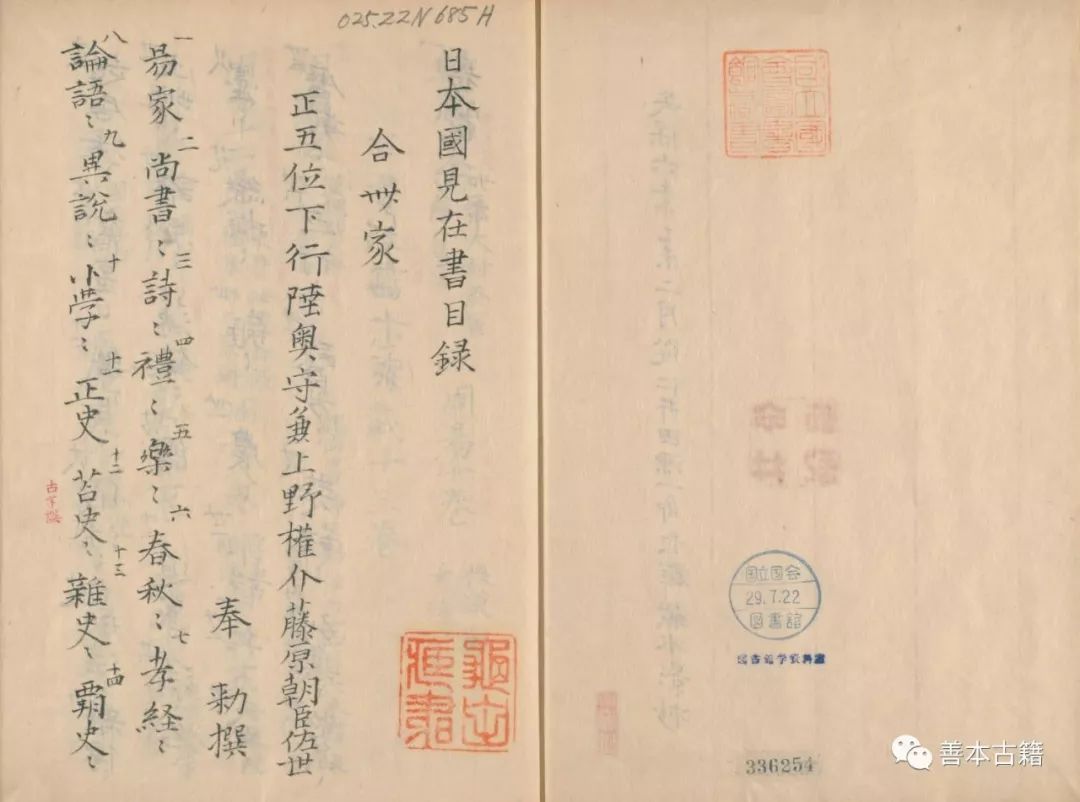

《日本国见在书目录》是日本现存最古老的一部完整的汉籍目录学著作,在中国文献学史和日本汉学史的研究中是一部很有价值的著作。日历宽平之前的贞观十七年(875年),为日本历代皇室藏书的冷然院遭遇火灾,藏书多数化为灰烬。火灾过后五位下大臣藤原佐世奉敕为残留下的汉籍撰写目录,这就是《日本国见在书目录》。这是从中日文化交流开始到九世纪左右日本保留下来的汉籍的残存总目录。但是此目录中记载的仅为火灾中幸免于难和火灾之前借出尚未归还的汉籍及藏于皇族贵族及寺院书库中的汉籍。此书成书于891年左右,而之前的838年是日本最后一次派遣遣唐使的时间,之后在宽平六年(894年)日本以“唐朝疲敝,航海危险”为由废止了遣唐使。所以从时间上来看此书很好地反映了到894年遣唐使废止为止日本对中国汉籍的保存情况。

一《日本国见在书目录》的详细整理

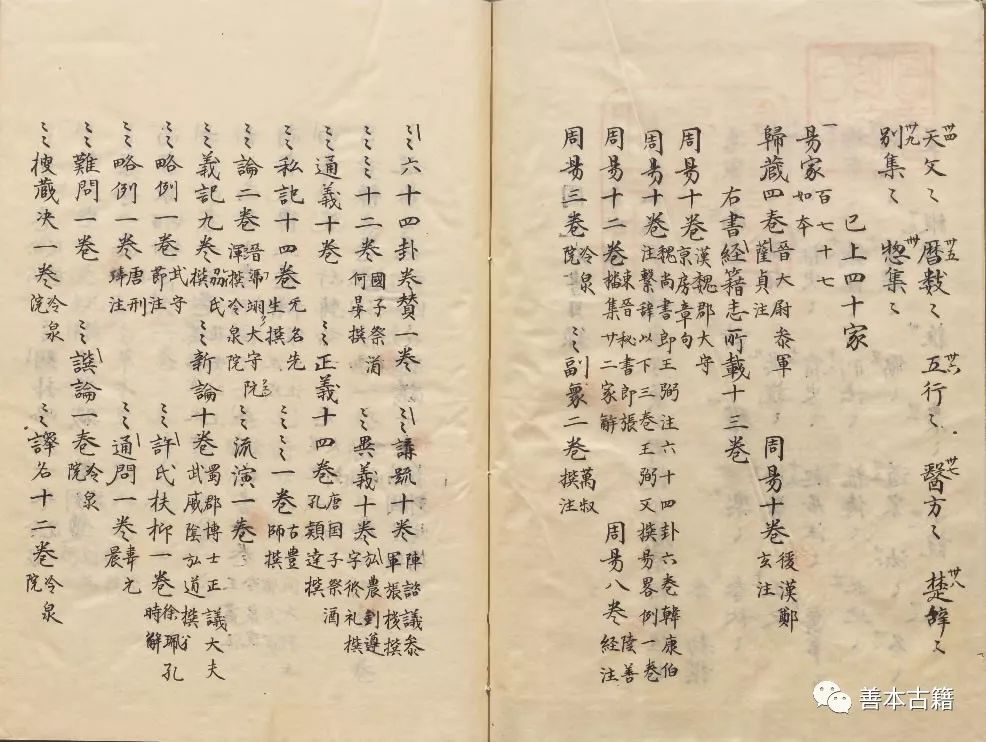

此书把当时日本保存的汉籍按部门分为40家,并记载了汉籍的名称、卷数。该书原是大和室生寺的藏本,后流落世间几经辗转于明治十年(1877年)被捐赠于博物馆。该书现世以来在学术界引起高度关注,但由于原书体例不统一,既有像《易家百七十七如本》这样详细记载卷数的,也有像《杂家私略之二千六百十七卷》等按照当时目录记载而具体卷数“私略之”的,更有像《农家》这样没有记载卷数的,给具体研究带来不便。所以笔者以1996年1月9日日本名著刊行会发行的原本复写本为依据,对此书进行了初步整理,希望能为以后相关文献学研究起到一些作用。

该书体例因袭《隋书》,分为经史子集四部四十类,具体名称及主要内容为:易家为周易及相关书籍;尚书家为尚书及相关书籍;诗家主要为毛诗等;礼家为周礼,唐礼等;乐家为各种乐器及书谱等;春秋家为左传等;孝经家为孝经等;论语家为论语等;异说家为春秋纬、易纬、孝经等;小学家主要为小学篇、千字文、说文解字等;正史家为各朝正史;古史家为汉记、后汉记、三国春秋等;杂史家主要为战国策、吴越春秋、晋书、唐历等;霸史家为赵书、十六国春秋等;起居注家为晋、唐起居注;旧事家为汉武帝故事、魏文贞故事等;职官家为汉官职、职官要录、百司举要等;仪注家主要为唐、宋仪注,十二月仪等;刑法家主要为隋、唐律,判书等;杂传家主要为搜神记、灵异记、伍子胥传等;土地家主要为山海经及国内外地志国记等;谱系家主要为诸家谱、释迦谱等;簿录家主要为史目、目录等;儒家主要为儒家典籍;道家主要为老子、庄子、老子化胡经、抱朴子内篇等;法家为管子、政论等;名家为邓折子、人物志;墨家为各墨家著作;纵横家为鬼谷子;杂家主要为吕氏春秋、淮南子、论衡、抱朴子外篇、文心雕龙等;农家为齐民要术、喜民本业;小说家主要为小说、座右铭、笑林等;兵家主要为孙子兵法、黄帝蚩尤兵法、魏武帝兵书、兵书要略等;天文家主要为天文要录、天文图、天地瑞祥志、帝王秘禄等;历数家主要为玄镜宿曜、婆罗门阴阳算例等;五行家主要为五行杂占、五行经要、相人经、伯乐图、地判经、故墓视法等;医方家主要为黄帝素问、草木方集要、作酒方、张仲景方、千金方、苟杞干煎方、治马病方、神农本草、黄帝内经、脚气病、产经、针灸经、病源论等;楚辞家主要为楚辞及相关作品;别集家主要为陶潜等各诗家集、玄奘集、炀帝集、游仙窟、白氏文集、白氏长庆集等;总集家主要为文心雕龙、文选、帝德禄、荆楚时序等。笔者将该书按照“原卷数统计”、“实际卷数”、“部数”、“主要内容”进行了整理。原书中像《抱朴子内传》(25道家)《抱朴子外传》(30杂家),内容相似却分属于不同家;更有像《帝王秘录》(兵家,天文家)、《文心雕龙》(杂家,总集家)这样同一本书在两家都有记载的情况,笔者悉数遵从原著,部数方面按照两部来计算。经过笔者反复核对,该书总计15952卷1586部,统计出的“实际卷数”与“原卷数统计”一致的在40家中仅有7家,有可能是原著作者的年代统计方法与现代不同,也可能是当时的竹简汉籍数量庞大,在统计过程中出现失误,在此不予探讨。

二《日本国见在书目录》的历史文化意义

首先,如上所述,《日本国见在书目录》记载的汉籍是火灾后的残留汉籍统计,但数量仍十分可观,由此可见火灾前日本保留下的汉籍数量之多。而《日本国见在书目录》中所记载的图书其后也经历了各种天灾人祸,能够流传到今天的也不过十分之一,所以能够保留到今天的图书有些可能是世界上仅存的珍本,这无论对日本还是对中国来说都是异常珍稀宝贵的文化财富。

这本书的价值,一是补足了作为中国正史的经史子集志艺中所记载的汉籍图书的缺漏。此书是敕撰史书,即中国所说的“正史”,成书时间晚于《隋书》220年,早于《旧唐书》50年,《新唐书》150年,成为研究中国古典汉籍书目的重要资料,也在中国的书史中占有举足轻重的地位。

明治初期,清朝驻日本公使黎庶昌利用外交事务之余,将我国早已散佚而流存日本的珍贵古籍,以高级纸张影印编辑而成《古逸丛书》。这部书共26种计200卷,是研究中国古典文学文化的宝贵资料,而其中就包含了刻印的《日本国见在书目录》,只是刻印过程中错误较多,但并不妨碍此书的重要性。

其次,从目录来看保存下来的汉籍内容非常广泛,经史子集、礼乐、占卜、天文、历书、五行、兵书、医书、农书、谱系、儒道法墨纵横、仪注、官职、起居注等等,林林总总,无所不包。当时的中国政府曾颁布过禁令,对其中地理、占卜、军事方面的部分书籍禁止向国外输出,甚至有些书在中国国内也被列为禁书,如《7孝经家》中的《孝经》、《25道家》中的《老子化胡经》在晋至唐代就是禁书。具体说来,因为当时同部分邻国有军事方面的冲突,关系紧张,所以与军事、地理相关的地理书、地图等禁止向外输出。又如历书本来就具有双重性质,如占易书,即用来预测未来的占卜书,这种预言书对统治阶层来说具有危险性,所以对国内外来说都是禁书。还有一种是区分时间、预测季节的带有天文学和科学性质的书。在古代历书与占卜书这两种性质的书是没有严格区分的,所以历书、占卜书都禁止输出。但是,从古代中日两国关系来看,日本崇拜中国文化,跟中国隔海相望且没有军事紧张关系,没有利害冲突,所以中国政府从来没有针对日本颁布过禁书令,一部分在国内被列为禁书的书被遣隋史、遣唐使及入唐僧等漂洋过海带回日本,在异域日本得以保留下来。

再次,《日本国见在书目录》记载的汉籍仅仅是火灾后残留的九牛一毛。单从数量上来看,如此多的汉籍是不可能依靠个人力量来引进和购买的,可以说当时日本遣隋史、遣唐使大量购入汉籍乃是日本的国政国策而非个人行为。日本平安时代的文献《经籍后传记》中记载:推古天皇时期国家书籍不多,派遣小野大臣出使隋朝,求购书籍并拜访隋帝。可见当时派遣使者的主要目的之一在于“求购书籍”。在《旧唐书·东夷传》中也记载道,每年元月一日各国使节岁贡中国皇帝时,皇帝都要回赠数倍、数十倍的礼品,而礼品主要有三类:陶瓷器、丝绸和金银制品,别国使者都是把金银丝绸带走而日本使者则把这些回赠的贵重礼品全部卖掉,“尽市文籍,泛海而归”。这种在当时看来不可思议的做法绝非个人行为,而是朝廷的命令、国家的方针,是一种国家行为。进入8世纪后日本先后向唐朝派遣了20余次遣唐使,每20年就会派遣一次大规模的遣唐使,一行少则百人,多则500人,而遣唐使的重要使命之一就是带回承载着汉文化精华的书籍,也就是输入先进的中国文化。另外,当时汉籍价格很高,有学者做过调查,在中日两国贸易往来中,从中国出口到日本的货物中,最重的是陶瓷器,种类最多的是中草药,而价值最高的却是书籍。从唐朝归来的玄昉带回了五千卷佛教经卷,而当时唐朝的佛教经卷总数也不过是5418卷。价格如此高数量如此多的汉籍购买在当时也只有依靠国家力量才能完成。由此可见,派遣使者出使中国寻求汉籍、佛经从很早开始就已经是一种国家行为。日本能够保留下如此多的汉籍也是得益于这种国家行为。

最后,汉籍的保存、交流促进了优秀文化的传承、丰富和发展。《续日本记》中记载显庆四年(658年)日本留学僧道昭曾师从玄奘,与其同住一屋。当时正值玄奘从印度取经归来翻译佛经之际,而玄奘翻译成书前的草稿却被道昭带回了日本,现藏于奈良博物馆。另外,众所周知,在唐朝留过学的僧侣最澄和空海回国后先后开创了日本的天台宗和真言宗。有趣的是,最澄、空海及其他入唐僧、遣唐使带回的汉籍上往往有途经的中国地方政府的印章或名僧、地方政府官员的签名,这些地方政府印章或官吏、名僧的签名在当时是为了证明书籍是从中国带回而非个人伪造的。而这些印章如台州、越州、明州等地的印章在中国并没有保留下来,这些随汉籍被带回日本的印章和签名成为今天研究古代中国地理、文化的宝贵资料。

任何一个国家从先进国家进口大量图书后都不会只做摆设的,汉籍的传入对当时的日本无疑是一种福音。《日本国见在书目录》中记载的图书传到日本后极大地促进了日本的文学、医学、建筑、法律、宗教、天文、军事、农业的发展,如日本最早的长篇小说《源氏物语》中引用的中国文献典籍达到24种,尤其是白居易的诗文引用次数多达97次。不止如此,日本人也写了大量的汉文、汉诗等等,这都丰富了日本的汉文化。同时,日本人写的汉籍、汉诗也被日本使者、留学生等带到中国,如圣德太子写下了《法华义疏》和《胜鬘经义疏》,就由遣唐使带到了中国,中国天台宗僧侣明空为《胜鬘经义疏》写了注解,即《胜鬘经义疏私钞》,该书原本现存于京都的大津寺西教寺。这种中日间的文化交流有效地促进了优秀文化的传承、丰富和发展。优秀的文化要发扬其传统、丰富其内涵更是离不开交流与吸收,这更不是一个民族能实现的。

总之,《日本国见在书目录》是中日两国文化交流的最好见证,为研究中日两国的文化交流提供了珍贵的资料与证据。有些资料已经成为研究中日文化的第一手资料,如《20杂传家》中的《灵异记》、《搜神记》成为研究平安时代作品《源氏物语》中的民俗现象与中国萨满教的关系提供了宝贵的证据。而且史料记载中国早在五代吴越国时期,即日本平安时代中期(十世纪左右)已经向日本寻求过在中国失传而在日本保留下来的汉籍,日本保存下来的汉籍图书可以说是不仅仅为日本、中国也为世界保留下了珍贵的文化遗产。

本文仅对《日本国见在书目录》进行了初步研究。日藏汉籍图书目录不仅仅是这一本,大量的后续工作需要深入开展,如江户时代儒学家林罗山的后人林述齐(1768-1841)撰写的《佚存丛书》,就集中收录了在中国失传却在日本被保留下来的图书,这也是我们应该予以重视和研究的一份重要资料。(李志芳)

来源:《图书馆学研究》2009年09期

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)