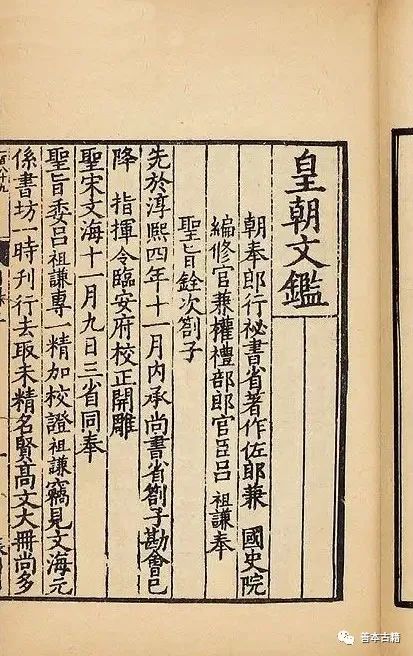

吕祖谦《皇朝文鉴》版本考

吕祖谦是南宋著名的学者,他与朱熹、张拭合称“东南三贤”,鼎立为世师,在宋代学术史上占有重要的地位。他一生著述宏富,所编《皇朝文鉴》一书,搜罗广博,篇篇有意,尤为后世推崇。

《皇朝文鉴》,又称《宋文鉴》。自宋代刊刻后,历代翻刻传录不断,版本纷繁芜杂,莫衷一是。在现代科技推动下,各版本是书或影印出版,或可在网上全文影像阅览。这为我们比对各本、厘清版本源流提供了便利与可能。

1 成书过程

宋淳熙四年(1177),孝宗读江钿所编《圣宋文海》,颇赞赏,因命临安府校正刊板。周必大奏言该书去取差谬,殊无伦理,莫若委官职官铨择本朝文章,成一代大书,孝宗遂命吕祖谦校正诠次。吕祖谦承命后,“寻将秘书省集库所藏本朝诸家文集,及于士大夫家宛转假借,旁采传记,它书虽不知名氏,而其文可录者,用《文选·古诗十九首》例,并行编纂[1]。”历时一年,是役告成。

淳熙六年(1179),祖谦以书进,所编仍名《圣宋文海》,后周必大奏改为《皇朝文鉴》。孝宗以为此书“采取精详”,有益治道。书既成,将刊板,有近臣密奏,云“所采臣僚奏议,有诋及祖宗政事者,不可示后世”[2]。孝宗于是命崔敦诗更定,增损去留凡数十篇,然讫不果刻也。

此书系汇集有宋开国以来近两百年间的朝野文章,故去取甚艰,当时訾议较多,后逐步被公允评价。如朱熹曾评价云:“此书编次,篇篇有意,其所载奏议,亦系当时政治大节,祖宗二百年规模与后来中变之意,尽在其间,非《选》《粹》比也[3]。”莫友芝云:“此选固不如《唐文粹》之善,而北宋诸名家当行文字亦庶几备矣[4]。”

2 版本源流

此书既进之后,由于铄于众口,官府未刻,然不久即有刊本,《四库全书总目提要》所谓“盖官未刻而其后坊间私刻之”[5]是也。其以宋麻沙刘将仕宅刻本、宋新安郡斋刻本两本为祖本,后世翻刻传抄不断。因两本小字、大字区别明显,后世多称为“小字本”“大字本”,并由此形成“小字本”“大字本”两大系统。

2.1 小字本系统

小字本系统肇始于宋麻沙刘将仕宅刻本(以下简称“麻沙本”),经明天顺间严州府翻刻并数次递修,存世颇丰。明清两朝此书的刊刻,皆直接或间接传录自明天顺严州府刻本。

2.1.1 宋麻沙刘将仕宅刻本

此本目录题“新雕皇朝文鉴”,吕祖谦劄子后有方形牌记“麻沙刘将仕宅刊行”一行。此即世称“麻沙本”者。李盛铎木犀轩曾藏残帙一部,钤“种玉楼藏书印”“古潭洲袁卧雪楼收藏”等印,今藏北京大学图书馆。

2.1.2 明严州府刻本及递修本

2.1.2.1 刊刻递修过程

宋麻沙本的书版,到明代时,已是“岁久散佚,其书传于今者甚鲜”[1]。明天顺八年(1464),提督浙学宪副张和偶得是书,以示严郡太守张永,张永欣然命工重锓诸梓,以广其传。

“其间题识仍旧,款目无改,则以摹本翻刻,弗别缮写,惧谬误也[1]。”此即世称“严州本”者。

严州本书版历经几十年风雨,到弘治间,“历岁弥久,印摹益多,版刻字画,益趋平乏。况以书帙浩繁,而有司纸札之费,艰于应酬,惟是人心厌忽,版籍废弃[6]”。弘治戊午(1498),严州府知府胡韶筹划补刻。在郡中尚文之士协助之下,“历五六年,求梓鸩工”,终如所愿。书既成,胡韶进其版于南雍,以广印传。

嘉靖五年(1526),监察御史王文痛心于南雍所藏此书版片“独残缺磨灭,不可读”,遂“暇日因与同年曹君时用议加修补,而难其费,君忻然为助若干缗,因计工料,以属应天府聂通判淳保重加校正而补刻之[7]”。在王、曹、聂三君协力之下,终完成修补工作。

明嘉靖《南雍志》载:“《(宋)文鉴》一百五十卷,小字,好板二千二百面完[8]。”此南雍所藏板片,即明弘治间胡韶修补所进并于嘉靖间经王文再修者。

2.1.2.2 版本争议

严州本刊刻精美,书写肥瘦有则,神似宋刻,加之存在大量貌似剜改版片等情况,后世学者据此以为“宋板重修”者众。如缪荃孙《艺风藏书续记》云:“《宋文鉴》一百五十卷,宋版元明修本……凡作‘皇朝文鉴’、‘圣宋文鉴’,或铲去‘皇朝’二字,空白不补,或斜补一‘宋’字,皆旧板也。明补之叶尚少。天顺商辂以为重刻,实则旧板重修也[9]。”徐乃昌《积学斋藏书记》云:“《宋文鉴》百五十卷,宋刊明修本……凡‘文鉴’上有皇朝字样均铲去,空白不补,皆旧板也[10]。”陆心源《皕宋楼藏书志》著录会稽世学楼旧藏为“宋刊明修本”[11];黄裳《前尘梦影新录》云:“《宋文鉴》一百五十卷目录三卷,明修宋刻本。纸用薄皮纸,绝少明时补板。墨光莹润,雅韵欲流。此本不稀见,皕宋陆氏、钱塘丁氏、适园张氏所藏皆是此本,云是天顺八年严州张邵龄修补宋本,有商辂等补刻序[12]。”

其实,前叙严州本卷端商辂刻书序,云“其间题识仍旧,款目无改,则以摹本翻刻,弗别缮写,惧谬误也”,已明确是翻刻宋本。后世学者,多持此观点。如明嘉靖《南雍志》载“成化中,浙江副使张和命严郡太守邵龄刻之……[8]”;丁丙《善本书室藏书志》云:“此天顺八年冬严州府张(邵)龄据宋本翻刊,后来划去‘国朝’,改为‘宋朝’,痕迹未泯。是为明代接宋最初之刻也。有‘拜经楼’一印。纸墨古雅,不减宋刻[13]。”邵懿辰《增订四库简明目录标注》云:“明南监有大字、小字二板本。明天顺间严州太守邵龄重刊宋本,有商辂序,即南雍小字本也[14]。”杨守敬《日本访书志》云:“据此则是以宋本上木。今按其款式、字体,敬之绝伦,的是翻刻宋本[15]。”

2.1.2.3 底本依据

台湾故宫博物院藏一部严州本,《国立故宫博物院善本旧籍总目》著录为“明天顺八年严州府翻刊宋庆元庚申太平府学本”,云严州本翻刻自宋庆元间太平府学本。经考证,太平府即今安徽当涂一带,始设于明洪武间。宋代时此地置太平州,并无太平府之设,因此“宋庆元间太平府学本”之说,自然站不住脚。另遍检各家书目,均未载“宋庆元太平府学本”。无疑,此说谬矣。

以严州本与麻沙本比对,两本行款一致,字体神似。存世是书,除麻沙本外,再无他本与严州本行款相同者。麻沙本吕祖谦劄子后之方形牌记,严州本亦摹勒刊刻,只是把牌记中“麻沙刘将仕宅刊行”8 字删去。麻沙本之谬误,严州本亦一一承之。这些证据,足以证明严州本的底本是宋麻沙本。

2.1.3 明正德十三年(1518)建阳刘氏慎独斋刻本

此本卷端题“大宋文鉴”,版心题“宋文鉴”,末有“皇明正德戊寅慎独斋刊”方形牌记,为明建阳书贾刘洪慎独斋刊刻。前有周必大序、天顺八年商辂重刊序、弘治甲子胡拱辰序、弘治甲子胡韶刻书跋等。由这些序跋,可知此本是从弘治补刻本传录而来。

2.1.4 明万历崇祯间刻本

此本卷端题“校正重刊官板宋朝文鉴”,版心题“宋文鉴”,有周必大序、天顺八年商辂序、弘治甲子胡拱辰序及胡韶跋。“此本出于胡氏修补严州旧本,故云官板也[16]。”

此书存世颇丰,各家书目版本著录纷杂不一。上海图书馆、西北师范大学图书馆等藏,内封题“文林阁梓行”,著录为“明文林阁刻本”;普林斯顿大学葛思德东方图书馆藏,内封题“金陵唐锦池梓”,屈万里《普林斯顿大学葛思德东方图书馆中文善本书志》著录为“明万历间金陵唐锦池刊本”;山东省图书馆藏,内封题“积秀堂藏板”,《山东省图书馆藏海源阁书目》著录为“明积秀堂本”;国家图书馆藏傅增湘校对本,内封题“五经堂藏板”,傅增湘《藏园群书经眼录》著录为“五经堂本”;除此外,又有山东省图书馆、复旦大学图书馆等藏明刻本,北京大学图书馆、台湾“国家图书馆”等藏明万历刻本。

上述种种,经比对书影,实属同版片先后刷印而已,实为同本。各家书目著录有异,概因刷印过程中,因版片易主或欺售读者等故,内封牌记或撤去或更换,使得藏家误为不同版本。

2.1.5 明嘉靖晋藩刻本

此本改题“宋文鉴”,有嘉靖五年晋王朱知烊重刻序、嘉靖七年朱氏后序、周必大序。朱氏刻书序称“(《宋文鉴》)版本多在南雍,不广,兹特命工刻之[17]”云云。嘉靖八年(1529),晋王因进书而得嘉靖皇帝褒奖,又制序一通。此书刷印时因序言多寡不同,各家书目遂有所谓“明嘉靖五年晋藩至道堂刊本”“明嘉靖七年晋藩至道堂刊本”“明嘉靖八年晋藩养德书院刊本”之别,实为同本。于敏中《天禄琳琅书目后编》、孙星衍《平津馆鉴藏记书籍》、丁丙《善本书室藏书志》等著录。

此本行款与严州本同。两本比对,严州本诸处校勘谬误,晋藩本同样存在。这证明晋藩本传录自严州本,亦属小字本系统。

美国国会图书馆藏一部,为清光绪江苏书局本《宋文鉴》底本,王重民《中国善本书提要》著录为“明修宋刻本”。在台湾“古籍影像检索系统”阅览是书全文图像,经逐页比对,实为晋藩刻本。

2.1.6 清乾隆四库全书写本

分清乾隆文渊阁四库全书写本、清乾隆四库全书荟要写本两种,均据内府藏本抄录,藏于台湾故宫博物院。两书卷端先为四库提要,次为天顺八年商辂序。由商辂序,知其亦传录自严州本。

2.1.7 清光绪十二年(1886)江苏书局刻本

此本内封有长方牌记“光绪丙戌江苏书局开雕”,《增订四库简目标注》称之为“江苏局本”。其底本为美国国会图书馆藏明嘉靖晋藩刻本。王重民《中国善本书提要》云:“持局刻本与此底本(晋藩本)相校,凡底本误字,均用朱笔点出,局刻本则已改正,一也。卷四十二孙奭《谏幸汾阴》后半残缺,抄补叶有批语云‘:‘此’字以下半篇及《又谏幸汾阴》一首,原本及慎独本皆缺,兹从《古文渊鉴》中查出抄补。’是底本以外,又用明刘洪慎独斋本相校,二也。卷百四十五识云‘: 此卷有数篇在《古文辞类纂》中者,似可参勘’,然则慎独本缺者,又用《古文渊鉴》、《古文辞类纂》等书校补,三也[18]。”此本以晋藩本为底本,与明慎独斋本相校,还参考了《古文渊鉴》《古文辞类纂》等书。

2.2 大字本系统

大字本系统发端于宋嘉泰新安郡斋刻本,初源于沈有开不满麻沙本脱误,然其所刊亦不免此病而未能称善。经宋嘉定、端平间赵彦适、刘炳两次据吕氏家藏本递修,终至完善。然其存世稀少且多残帙,明清以来未能翻刻传世。

2.2.1 宋新安郡斋刻本及递修本

2.2.1.1 刊刻及递修情况

宋嘉泰甲子(1204),新安郡守沈有开有感于“《皇朝文鉴》一书,诸处未见有刊行善本,惟建宁书坊有之,而文字多脱误,开卷不快人意。新安号出纸墨,耐无佳书”,“因为参校订正,锓板于郡斋[19]”,此即宋新安郡斋刻本。沈有开所言“建宁书坊有之”,当即宋麻沙刘将仕宅刻本。

嘉定十五年(1222),赵彦适为新安郡守,不满沈氏本,“每惜其脱略谬误,莫研精华”,恰逢好友吏部喻君以东莱吕文公家本来寄。赵彦适“喜而不寐,悉并取袁君所校以相参考,易其谬误,补其脱略,凡三万字,命工亟取旧板及漫裂者,刊而新之,遂为全书[19]”。

端平元年(1234),郡守刘炳对赵彦适重修本仍不满意,“于东莱家塾得正误续本,命郡录事刘君崇卿参以他集而订正之,凡删改之字,又三千有奇,与剜缺不可读者百余板,并新之[19]”。

此板元明两代曾有修补,至明中期后,已是残缺过甚,无法再印。对此,明嘉靖《南雍志》载:“《文鉴》一百五十卷,大字板,缺者半,字亦模糊,难以校次[18]。”

2.2.1.2 书目著录情况

陈振孙《直斋书录解题》著录有“《皇朝文鉴》一百五十卷”,无麻沙本“新雕”二字,当即宋新安郡斋本。

嘉定重修本,瞿镛《铁琴铜剑楼藏书目录》著录,云是书“纸面俱钤纸铺朱记。卷二十五至二十七纸背有字,审是星命家言,其中有‘宝庆二年’[20]”云云。此本今藏国家图书馆。

瞿氏谓该本为“嘉泰原本,非端平重修”。其纸背上既有“宝庆二年”字样,则其刷印时间当在宝庆二年(1226)以后。然宝庆二年(1226)上距嘉定重修已四年,下距端平重修尚八年,则此本必是嘉定重修本,而非嘉泰原本。

端平重修本,陆心源《皕宋楼藏书志》、王文进《文禄堂访书记》皆著录。陆心源所藏,后归日本静嘉堂文库。张钧衡亦曾见残帙一部,张氏《适园藏书志》云:“目录中有‘端平重修’字样,然亦宋刻宋印[21] 。”

元明递修本,张蓉镜曾藏一部,道光间方若蘅曾借观,见于《铁琴铜剑楼藏书题跋集录》。此本后入归安陆氏皕宋楼,陆氏书散后,流入日本静嘉堂文库。严绍璗《日藏汉籍善本书录》著录,云:“版心元代补刊刻工有‘胡庆’‘胡庆十四’‘王寿三’‘葛佛一’等,明代补刊工有‘杨祖’‘叶就’‘德瑛’等。

各册封面皆四周双边,题署‘宋刊文鉴,琴川张蓉镜精校补完善本’。钤‘张蓉镜’‘芙川氏’‘芙川张蓉镜心赏’‘归安陆树声藏书之记’等印[22]。”

2.2.2 明菉竹堂钞本

此本前有周必大序及沈有开、赵彦适、刘炳跋,今藏国家图书馆。其行款、标题与嘉泰本大致符合,惟“皇朝文鉴目录”一行,嘉泰本顶格,此本上、中、下俱空三格,且目录中有“端平重修”字,由序跋及目录题署可知从端平补刻本传录。是书为昆山叶盛于明正统、天顺间从宋刊本传抄,后失其中一分,隆庆间叶盛四世孙恭焕假顾观海家宋本补完。瞿镛《铁琴铜剑楼藏书目录》、莫友芝《藏园订补郘亭知见传本书目》、张金吾《爱日精庐藏书志》等著录。

2.1.7 清光绪十二年(1886)江苏书局刻本

此本内封有长方牌记“光绪丙戌江苏书局开雕”,《增订四库简目标注》称之为“江苏局本”。其底本为美国国会图书馆藏明嘉靖晋藩刻本。王重民《中国善本书提要》云:“持局刻本与此底本(晋藩本)相校,凡底本误字,均用朱笔点出,局刻本则已改正,一也。卷四十二孙奭《谏幸汾阴》后半残缺,抄补叶有批语云‘:‘此’字以下半篇及《又谏幸汾阴》一首,原本及慎独本皆缺,兹从《古文渊鉴》中查出抄补。’是底本以外,又用明刘洪慎独斋本相校,二也。卷百四十五识云‘: 此卷有数篇在《古文辞类纂》中者,似可参勘’,然则慎独本缺者,又用《古文渊鉴》、《古文辞类纂》等书校补,三也[18]。”此本以晋藩本为底本,与明慎独斋本相校,还参考了《古文渊鉴》《古文辞类纂》等书。

2.2 大字本系统

大字本系统发端于宋嘉泰新安郡斋刻本,初源于沈有开不满麻沙本脱误,然其所刊亦不免此病而未能称善。经宋嘉定、端平间赵彦适、刘炳两次据吕氏家藏本递修,终至完善。然其存世稀少且多残帙,明清以来未能翻刻传世。

2.2.1 宋新安郡斋刻本及递修本

2.2.1.1 刊刻及递修情况

宋嘉泰甲子(1204),新安郡守沈有开有感于“《皇朝文鉴》一书,诸处未见有刊行善本,惟建宁书坊有之,而文字多脱误,开卷不快人意。新安号出纸墨,耐无佳书”,“因为参校订正,锓板于郡斋[19]”,此即宋新安郡斋刻本。沈有开所言“建宁书坊有之”,当即宋麻沙刘将仕宅刻本。

嘉定十五年(1222),赵彦适为新安郡守,不满沈氏本,“每惜其脱略谬误,莫研精华”,恰逢好友吏部喻君以东莱吕文公家本来寄。赵彦适“喜而不寐,悉并取袁君所校以相参考,易其谬误,补其脱略,凡三万字,命工亟取旧板及漫裂者,刊而新之,遂为全书[19]”。

端平元年(1234),郡守刘炳对赵彦适重修本仍不满意,“于东莱家塾得正误续本,命郡录事刘君崇卿参以他集而订正之,凡删改之字,又三千有奇,与剜缺不可读者百余板,并新之[19]”。

此板元明两代曾有修补,至明中期后,已是残缺过甚,无法再印。对此,明嘉靖《南雍志》载:“《文鉴》一百五十卷,大字板,缺者半,字亦模糊,难以校次[18]。”

2.2.1.2 书目著录情况

陈振孙《直斋书录解题》著录有“《皇朝文鉴》一百五十卷”,无麻沙本“新雕”二字,当即宋新安郡斋本。

嘉定重修本,瞿镛《铁琴铜剑楼藏书目录》著录,云是书“纸面俱钤纸铺朱记。卷二十五至二十七纸背有字,审是星命家言,其中有‘宝庆二年’[20]”云云。此本今藏国家图书馆。

瞿氏谓该本为“嘉泰原本,非端平重修”。其纸背上既有“宝庆二年”字样,则其刷印时间当在宝庆二年(1226)以后。然宝庆二年(1226)上距嘉定重修已四年,下距端平重修尚八年,则此本必是嘉定重修本,而非嘉泰原本。

端平重修本,陆心源《皕宋楼藏书志》、王文进《文禄堂访书记》皆著录。陆心源所藏,后归日本静嘉堂文库。张钧衡亦曾见残帙一部,张氏《适园藏书志》云:“目录中有‘端平重修’字样,然亦宋刻宋印[21] 。”

元明递修本,张蓉镜曾藏一部,道光间方若蘅曾借观,见于《铁琴铜剑楼藏书题跋集录》。此本后入归安陆氏皕宋楼,陆氏书散后,流入日本静嘉堂文库。严绍璗《日藏汉籍善本书录》著录,云:“版心元代补刊刻工有‘胡庆’‘胡庆十四’‘王寿三’‘葛佛一’等,明代补刊工有‘杨祖’‘叶就’‘德瑛’等。

各册封面皆四周双边,题署‘宋刊文鉴,琴川张蓉镜精校补完善本’。钤‘张蓉镜’‘芙川氏’‘芙川张蓉镜心赏’‘归安陆树声藏书之记’等印[22]。”

2.2.2 明菉竹堂钞本

此本前有周必大序及沈有开、赵彦适、刘炳跋,今藏国家图书馆。其行款、标题与嘉泰本大致符合,惟“皇朝文鉴目录”一行,嘉泰本顶格,此本上、中、下俱空三格,且目录中有“端平重修”字,由序跋及目录题署可知从端平补刻本传录。是书为昆山叶盛于明正统、天顺间从宋刊本传抄,后失其中一分,隆庆间叶盛四世孙恭焕假顾观海家宋本补完。瞿镛《铁琴铜剑楼藏书目录》、莫友芝《藏园订补郘亭知见传本书目》、张金吾《爱日精庐藏书志》等著录。(刘树伟)

来源:图书馆学刊2015年1期

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)