张居正的绘本教科书《帝鉴图说》

中国文化特点之一为偏重道德精神,表现在艺术史中也是如此。美国学者孟久丽(Julia K. Murray)所著的《道德镜鉴:中国叙述性图画与儒家意识形态》即以此为主旨,探讨古代叙述性图像中的道德内涵。书中第七章《宫廷外的晚期叙述性图画——劝导、乐趣、声望以及忠孝》,孟久丽详细阐释了张居正《帝鉴图说》书中“梦赉(lài,赐予之意)良弼”一图。

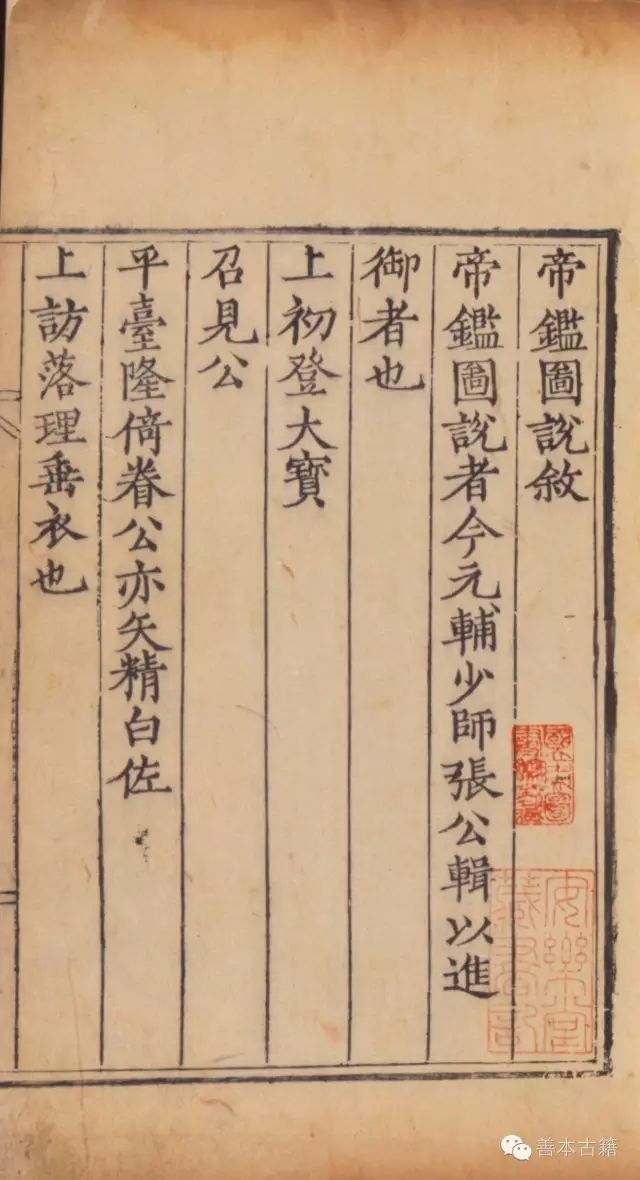

明代内阁首辅、大学士张居正编撰《帝鉴图说》是为了供当时年不满十岁的万历皇帝阅读的教科书。“年轻的万历积极地接受了这本册子,并且和张居正在经筳中讨论了将近一年。”此书来自宫内,但很快通过木版进入更广阔的流通领域。政府官员和各类书坊为满足不同的目的都挪用了这些作品,这些版本有着不同的目标读者和功能。

“梦赉良弼”图描绘了商高宗(武丁)启用傅说的故事:武丁在他登基后不久梦到上苍派他一位贤臣,他醒了之后,就命人按照他梦中所见的大臣模样画了一幅肖像,并且派使者按照该形象去找寻。他们在乡下偶遇正在做苦役的傅说,并且认出他就是画像中人,便将他带回宫廷。

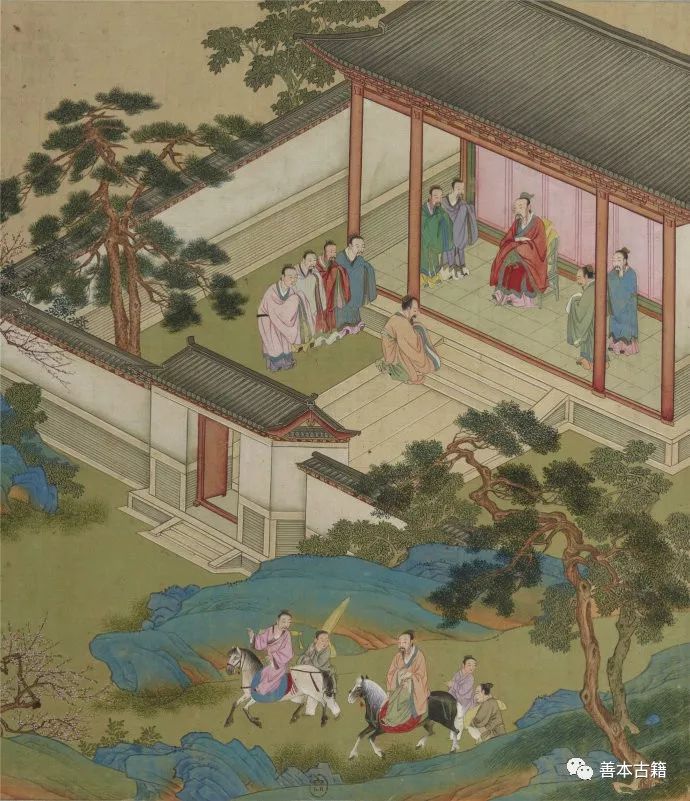

张居正最初呈进的绘本已经不存,上图为1573年的潘允端版,是复制品,但仍可看出图板之巨大(框高约40厘米)、雕工之精美。

这幅画是一个将两个场景异时并存的作品,其中右上角描绘的是武丁的梦境,而左下角则是使臣发现傅说的场景。傅说的形象在画中一共出现三次,而武丁则是两次,这种重复在《帝鉴图说》中很少见,孟久丽认为:“也许傅说这一形象的重复出现意在强调君主有责任欣赏接受明智的建议,这个劝诫很明显适用于年轻的万历皇帝和张居正之间的关系。”

张居正在向万历皇帝呈进了这套巨大的绘本后仅几个月,就制作了一批有着完全相同图片和文字的小型印刷书,分发给京城中的官员。刻本前言重印了张居正在呈进《帝鉴图说》时的奏疏,还包括他恳请有名的礼部尚书陆树声为卷首写的序。

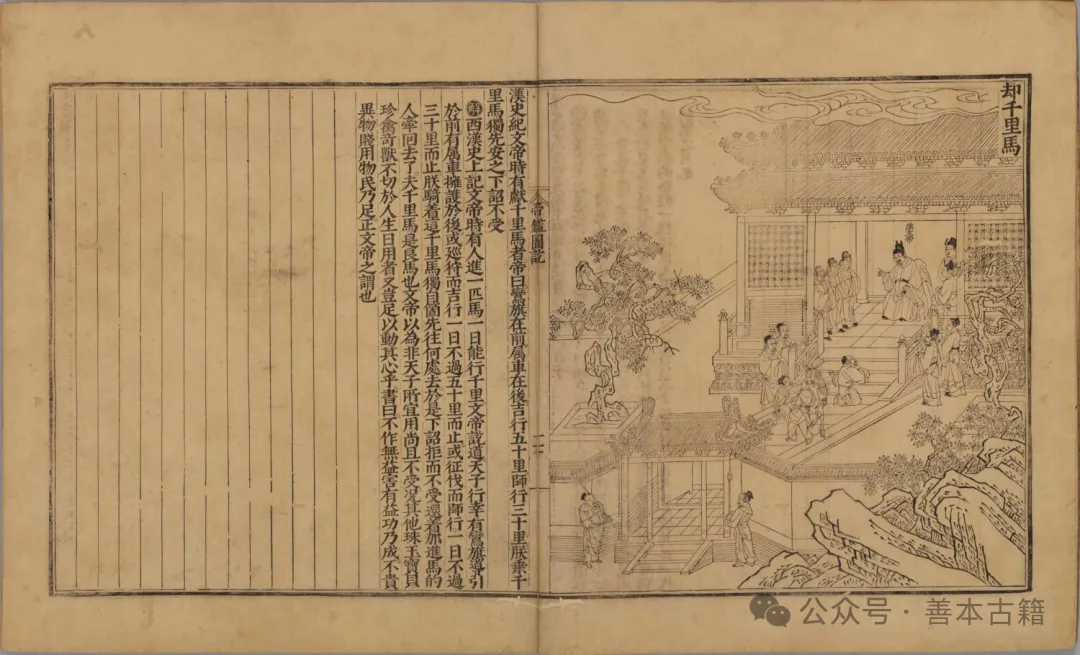

1573年张居正分发给官员们的木版印刷书,框高约20厘米,可比较细节处的雕工和呈进皇帝版的差别。

这本书在张居正操纵朝廷的十年间被多次再版,比如1575年,巡按云南监察御史郭庭梧在云南按照张居正刻本重新刻板印刷,在序中亦将张居正比作周公,以讨好这位大权在据的首辅来为自己的仕途铺路。在民间,书坊大肆翻刻此书,受到大众欢迎。

1573年的书坊刻本,从左下角的树、右下角的石头即可看出完全没有张居正版细致。

然而,1582年张居正去世后,他的对手重获权力而万历皇帝则充满敌意地批判他从前的老师,此时《帝鉴图说》的声望便急剧下降。“甚至在万历统治时期接下来的几年中,任何人即使只是间接提到张居正都是危险的。”

1604年却冒了一个新版的《帝鉴图说》,它是中书舍人金濂所刻。金在文华殿中偶然发现张的书,发现这是个“励志的作品”,遂组织出版,但他没有原样翻印书中的图,而是委托声望很高的安徽黄氏创作了新图画。

我们可以看到,这幅新的“梦赉良弼”画完全删去了皇帝梦境的场景,将重点转移到描绘特使找到日后成为宰相的那个人的场景。比起张居正版,图画发生了很大的变化,似乎明显减少了说教的含义:它没有在主要人物旁边标出他们的名字,事件的标题也被放在一个不起眼的位置。同时,这副图被半雕刻在不同的版上,不像张居正版那样被印在同一纸张上(书要翻过来才能看下半幅),这样装订后,书一翻开即可看到一幅完整的图画,读者于是不会被张居正版本中半图半文中的文字分散注意力。金濂刻本还删去了张居正的奏疏、陆树声和王希烈的恭维话,增强了全书的艺术效果,但他没有放弃道德诉求,仍然保留了张居正版的故事文本和解释,在序中,他声称,自己希望这个作品可以激励道德的培养,并且矫正那个时期日益严峻的政治和道德混乱。这部作品的阅读对象是南京的文人读者,他们同样对当时政局感到失望。但金濂的刻本再版并且只有很少的几本传世,这表明他这部具有更多艺术性的作品只在有限的范围内流通。

来源:公众号《善本古籍》

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)