对建阳坊刻兴盛于宋代的思考

以麻沙、崇化(今书坊乡)坊刻为主的建阳刻书业始于五代,在两宋时期空前兴盛,尤其是南宋以后,建阳与杭州、成都并列为全国三大刻书中心,并在规模上超越浙本和蜀本,建本书籍萌芽于五代,衰落于清初。祝穆《方舆胜览》将建本书籍列为建阳第一大特产,并称:“建宁府麻沙、崇化两坊产书,号为图书之府。”[1](P479)叶德辉《书林清话》盛赞:“宋刻书之盛,首推闽中,而闽中尤以建阳为最。”[2](P143)清代闽籍文人陈寿祺曰:“建阳麻沙之刻盛于宋,迄明末已。四部巨帙,自吾乡锓版以达四方,盖十之五六。”[3](P956)

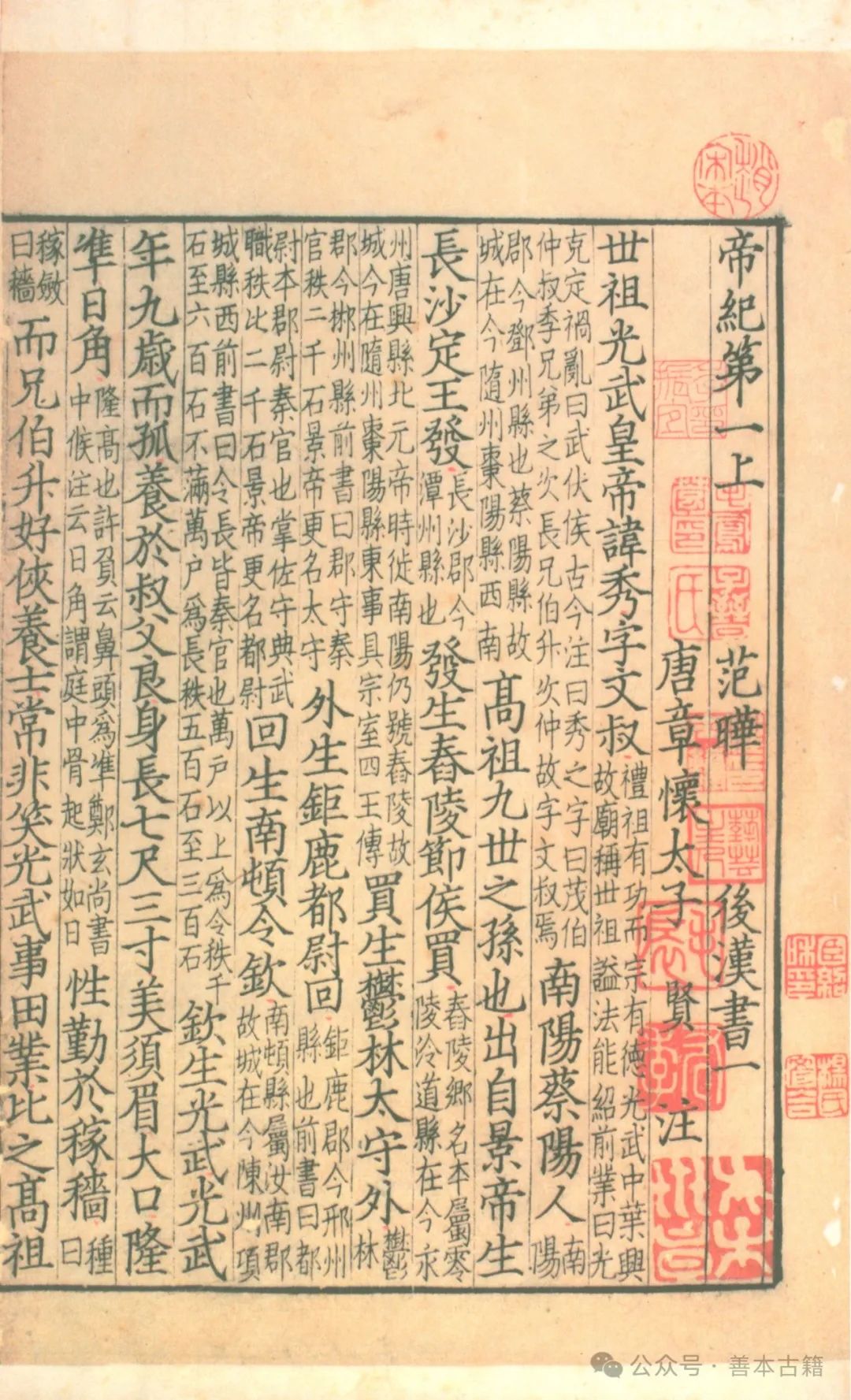

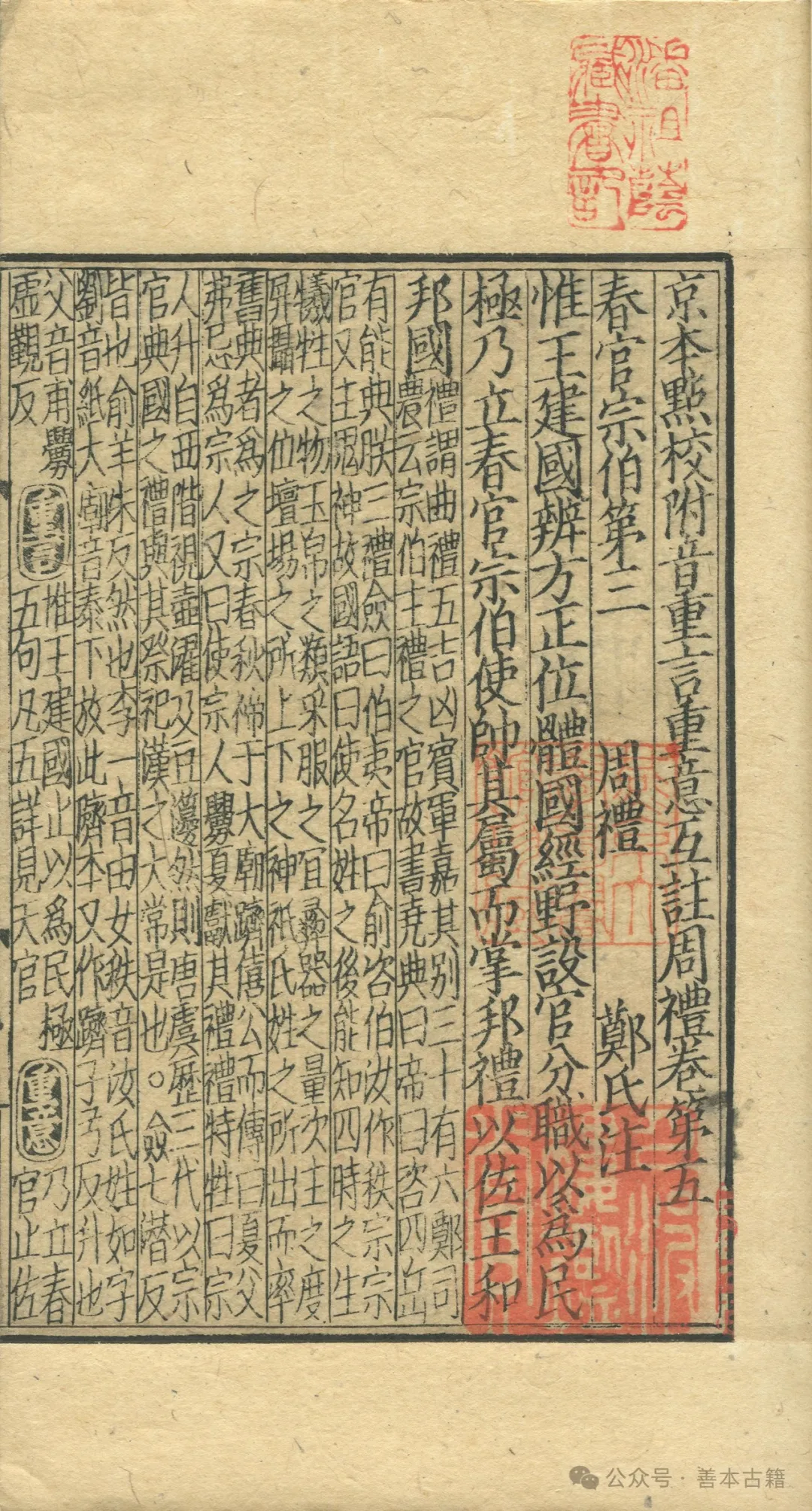

据张秀明的《中国印刷史》统计,宋代建阳麻沙、崇化两地刻书作坊已达37家,较著名的有崇化余文兴的“勤有堂”、余仁仲的“万卷堂”、麻沙刘氏的“三桂堂”、陈氏的“与耕堂”等,群星灿灿。虽然历代学者对建阳刻书褒贬不一,但持肯定意见者为多。朱熹曾云:“向到临安,或云建本误,宜用浙本。后来观之,不如用建本。”[4](P239)南宋时崇化坊里人魏仲举能著文且善刻,其所刊行的昌黎、河东两集(清内府藏本)受到《四库总目提要》的表扬:“纸墨如新,椠刻精工,在宋刻中亦称善本。”[5](P262)建安人黄善夫在宋庆元间刻印《史记》一百三十卷,合集解、正义、索隐为一书,刻印异常精美,获历代藏书家的高度肯定,我国近代著名古籍版本学家傅增湘先生在《藏园群书经眼录》中对黄刻《史记》评价为:“是书精雕初印,凌角峭厉,是建本之最精者。”[6](P210)

宋代建本不仅在国内销量第一,且大量漂洋过海,对周边国家产生了巨大影响。朱熹在《建宁府建阳县学藏书记》云:“建阳版本书籍,行四方者无远不至。”[7](P4082)朱子学者熊禾在崇化同文书院上梁文中载:“儿郎伟,抛梁东,书籍高丽日本通。”[8](P580)

不少研究者认为建阳刻书业崛起是由于其地出产易于雕刻书版的榕、梨等树木,如叶梦得曾说:“麻沙版多用柔木刻成,取其速成速售,雕刻不精。”[5](P264)叶梦得为江苏苏州人,对福建地理环境并不熟悉,且其生活于北宋末期,当时福建坊刻中心还在福州,宋人南渡后建阳坊刻才雄视天下,因此他对建阳刻书业的认识难免偏颇。如果我们将建阳刻书业放在宋代特殊的历史环境去研究,得出的答案或许更为接近事实。

一、社会安定,北人南移

汉武帝时闽越国叛乱被汉军所灭,汉廷对闽越人采取虚地徙民的政策,尽皆迁往江淮间,此后数百年闽北人烟罕至,社会经济的发展停滞近300年。唐末五代中原战乱频仍,统治者专横暴戾,滥杀世家缙绅,民不聊生,政客、士子、文人争相逃离,宋人陆游所撰《傅正议墓志铭》云:“唐广明之乱(880~881年),光州人相保聚,南徙闽中,今多为 士家。”[9](P287)《建 安志》云:“自五代乱离,江北士大夫、豪商、巨贾,多避乱于此。”[10](P29)同时期的闽北则远离战事,成了战乱中较为理想的避难之所。名相李纲曰:“今闽中深山穷谷,人迹所不到,往往有民居,田园水竹,鸡犬之音相闻。礼俗淳古,虽斑白未尝识官府者,此与桃源何异?”[5](P186)建阳刻书业最负盛名的余氏家族也是五代时期避难入闽的,书林《余氏宗谱》之《增修余氏宗谱总序》载:“梁中大通二年(530年),余青为建阳令,避侯景之乱,在闽落籍。传十四世徙书林,以刻书为业。”[5](P264)

宋室南渡后定都临安(杭州),福建距离金兵占据的北方更远,所以更为安全,很多北人举族入闽,如靖康之难中留京宗室无一幸免,移居在外者获全,部分宗室“建炎三年(1129年),移西外于福州,南外于泉州以避敌。”[11](P984)在宋朝统治的319年(960~1279年)内,除了个别山区的动乱之外,福建主要地区一直处在和平的环境之中。作为入闽必经之道的闽北,大量北方移民流寓,人口激增,繁荣程度超过了历史上任何一个时期,成为仅次于都城临安的文化中心,朱熹感叹:“天旋地转,闽浙反居天下之中。”[5](P238)

北宋末,金兵南侵加剧了北人南下,朱熹云:“靖康之乱,中原涂炭,衣冠人物,萃于东南。”[7](P4303)在靖康之乱中移民入闽的北方移民中有不少是世家名流,如刘子羽家族在抗金失败后举家隐居崇安五夫里。战乱中建阳麻沙、崇化秀美的山水、丰饶的物产与和平的环境吸引了大量南迁的大家族。如洪氏“金人南侵,高宗拜(洪)皓为金国通问使,如金不得归,其子获麟哀痛病没,二子遵其遗嘱,一隐于建宁书坊,一隐于同安小登屿。”[12](P46)著名理学家张载的九世孙也避居麻沙,“先生九世孙讳德者登宝祐四年(1256年)进士,授官知闽之邵武县事,奉木主以行,往来建阳,道经麻沙,见其溪山之胜,中心爱之,时咸淳兵乱,道梗不复西归,遂卜居焉。建横渠书院五十楹,……”[13](P979)南宋初年,由于宋 金 战 争的影响,闽 北人口增长出现了一个高峰。

《建瓯县志》载:“中原丧乱,士大夫多携家避难入闽。建为闽上游,大率流寓者居多。“[14](P426)随着北人南迁规模越来越大,闽北文化始盛。“惟昔瓯越险远之地,为今东南全盛之邦。”[15](P127)建阳崇化、麻沙书坊的黄金时代到来了。正如清末陈衍《补订闽诗录叙》所评:“文教之开兴,吾闽最晚,至唐始有诗人,至唐末五代,中土诗人时有流寓入闽者,诗教乃渐昌,至宋而日益盛。”[16](P44)北人南迁进入福建的路线主要有3条:一是由江西铅山经分水关入闽;二是由江西临川、黎川经杉关入闽;三是由闽浙边界经浦城仙霞岭入闽。此三条线路中经分水关入闽者居多,而杉关和分水关两条路线于建阳相衔接。建阳地处闽江上游,流寓者居多。但大量移民的涌入,使这里土地迫狭的问题更加突出,闽北俗称“八山一水一分田”。南宋朱服评闽北“水无涓滴不为用,山到崔嵬犹力耕”[17]闽北多梯田,“田尽而地,地尽而山,虽土浅水寒,山岚蔽日,而人力抽致,雨露所养,无不少获。”[18](P359)生籍繁夥,耕耨殆尽,无田可耕迫使部分人口转向刻书等手工业生产和销售。大批文人入闽后生活困顿,刻书业利润较高,文人们在此行业就业也算是学有所用,连安于清贫的大理学家朱熹也曾刻书贴补家用。大批文人学者入闽为建阳刻书业提供了刻书人才和稿源,并成为书坊消费者。

随着中国大一统格局的形成和闽北战乱纷扰,闽北逐渐失去区域中心地位,大量家族又迁往他处,以至于民国时刘超然感叹:“柳盛于宋,钱盛于清,而今无其人。曹墩以曹姓得名,萧屯以萧姓得名,哀墩、哀岭后以哀姓得名,而今无其族。”[19](P75)从中我们也就不难理解建阳刻书业仅在两宋达到极盛的现象了。

二、文化昌盛,科举发达

(一)地灵人杰

闽北文化在宋代达到极盛,载入《宋史》的人物有82人。宋代的闽北进士有2 092名,位居全国前列。两宋时期闽北籍宰相有13人,其中正宰相8人。“冠带诗书,翕然大肆人才之盛,甲于天下。”[20]由于北方移民的涌入,闽北在两宋名人荟萃,如爱国宰相李纲、创西昆体的杨亿、婉约派诗人柳永、著《春秋传》的胡安国、法医学家宋慈、史学家袁枢、理学集大成者朱熹等。他们大多能著书立说,为建阳书坊提供了丰富的稿源。大量学者、士族进入闽北为建阳刻书提供了人才支持。如崇化书坊林立,刻书人才辈出:著《方舆胜览》的祝穆,南宋《诗人玉屑》的作者魏庆之,注韩柳的魏仲举等都是杰出的书坊人物。

(二)教育发达

宋仁宗以后,朝廷大兴学校,闽北各地都建立了官学,私立书院也如雨后春笋般兴起,读书蔚然成风,“五步一塾,十步一庠。”[21](P72)宋大观间(1107~1110年),建州州学课堂达300余间,学生不下千人。闽北各县地方官府普遍设置学田,以解决部分学生生活之需,鼓励学生入学。如建阳县学建于北宋,“其后县伊王渥复增学田,以廪学者。”[10](P9)崇安知县事赵侯在淳熙七年(1180年)“视境内浮屠之籍,其绝不继者凡五,曰中山、曰白云、曰凤林、曰圣历、曰暨历,而其田不耕者以亩计凡若干。於是悉取而归之于学,盖岁入租米220斛。”[7](P4111)各县的私学—书院也纷纷成立。闽学的发展推动了闽北教育的发展。在杨时、游酢将理学传入闽北后,罗从彦、胡安国、李侗等学者不断努力,经朱熹融百家之长,终于形成在全国影响极大的闽学学派。朱熹逝世后,黄干、蔡沈、真德秀、陈淳、熊禾等人继续发扬闽学。理学家纷纷创立书院,朱熹一人就在闽北创建4所书院,从史料记载看,建阳宋代有18所书院,为闽北之最,其次为崇安县,有8所。在闽学的影响下,闽北读书之风日盛,如建阳县经“南宋朱、蔡、游、陈诸君子倡明道学,彬彬然为道义之乡。”[22](P37)

(三)民风重学

宋人刘克庄诗云:“闽人务本亦知书,若不耕樵必业儒。”[23]《建瓯县志》载:“家有诗书,户藏法律,其民之秀者狎于文,……建推邹鲁,乃诗书之薮也。”[14](P433)闽北民风纯朴,崇文好学之风浓郁,读书人在社会上受人尊敬,乡人每逢宴饮,必请读书人上坐。祖籍武夷山五夫的柳永所著《劝学文》直白地道出了学子苦读的动力:“学则庶人之子为公卿,不学则公卿之子为庶人。”[24](P1097)闽北藏书家也大 量出现,如宋咸、余良弼、詹体仁等,建阳人宋咸,北宋天圣乙丑(1025年)进士,任职过邵武军、韶州知府等职,后建霄峰精舍以作藏书楼,“积书充栋,图为讲道开来之计。”[25](P77)余良弼,闽北顺昌人,建炎二年(1128年)进士,“为政知大体,每以教化为先,聚书几万卷。”[26](P248)朱熹得意弟子詹体仁生平勤奋好学,聚书达数千卷。

(四)科举兴盛

宋朝崇文重儒,扩大科举考试录取人数,使布衣寒士有更多读书入仕的机会。闽北山高水寒,农耕生活极为艰苦,公平竞争,及第后直接任官,又给家族带来无上荣誉,因此,读书入仕成为闽北学子普遍的价值取向和人生的首要追求,不少应试学子穷经皓首,终生不渝。朱熹也承认:“居今之世,使孔子复生,也不免应举。”[4](P246)宋神宗把《易官义》、《诗经》、《书经》、《周礼》、《礼记》、《论语》、《孟子》等定为应考士子的必读书,因此宋代建阳坊刻中各类经史和类书居多,朱熹曰:“建阳版本书籍……上至六经,下及训传、史记、子集。”[7](P4082)岳珂(岳飞孙)在《愧郯录》卷九说:“自国家取士场屋,……建阳书肆方日辑月刊,时异而岁不同,以冀速售。而四方转致传习,率携以入棘闱,务以眩有司,谓之怀挟。”[5](P260)应举用书销量的大增直接带动了建阳坊刻的兴盛,“五经四书泽满天下,人称小邹鲁。”[25](P79)

三、交通便利,原料低廉

建阳交通便利,麻沙、崇化两坊是建阳和邵武两郡走廊,距邵武不足百里,通过古驿道,再过杉关,建阳刻书经此可达赣东重镇信州(上饶)。麻阳溪水路运输便利,闽北地区山高路陡,陆路通行不便,而麻阳溪水路畅通,朱熹一生中在闽北建立的四所书院,除武夷精舍外,寒泉精舍、晦庵草堂、考亭书院都在麻阳溪畔,除山水秀美外,舟楫之利应是朱熹修建书院择址的一个重要原因。图书经麻阳溪扬帆顺流而下便可进入建阳城,通过图书经销商向本地用户出售,部分经风水关和仙霞岭等通道进入邻近的江西和浙江等地。分水关路由崇安至江西铅山是闽赣孔道,车马之声昼夜不息。经风水关驿道进上饶河口,江浙闽粤客商云集于此,由上饶溯信江,经玉山县信江段船行百里至“八省通衢”坊。江浙书籍,由此下船运往南方,闽粤书籍则由此转运到常山县草坪驿,移货江山货船,便可以由钱塘江顺流而下前往杭州。建阳刻本,多由分水关路运销外地。麻阳溪和从武夷山南下的崇阳溪在建阳濯锦桥下汇合流向南平,称闽江,部分建本顺流而下经闽江转福州、泉州等港口转运至朝鲜、日本、东南亚等国家和地区。1241年,日本僧人回国时带走了包括祝穆的《方舆胜览》、朱熹《论孟精义》等建本书籍在内的数千本经籍,至今仍有不少宋代建阳刻本精品珍藏在日本,如宋建阳刻本《纂图互注周礼》、《纂图互注礼记》、《新雕名臣纪述老苏先生事实》等。宋庆元间建阳坊刻刘元起刻印《汉书》一百卷、《后汉书》一百二十卷,流入日本后被日本人视为国宝珍藏。

宋代泉州港为国际贸易港,北宋皇祐年间(1049~1054年),泉州城已达到80万人口,北宋奉例,历次奉使高丽者的座舰,都是委托闽浙监司代雇,由泉州赴新罗、高丽,海船要经过四明(宁波),建阳刻本也有部分通过海路销往浙江等沿海地区。

闽北竹木资源丰富,漫山遍野尽是茂林修竹,刻书版所用的红梨木等原料丰富,造纸业特别发达,造纸材料取之不尽,用之不竭。建阳的麻沙镇所产纸张称麻沙纸,色泽稍黄,厚簿韧性与麻纸类似,宋代闽刻中的麻沙本多用麻沙纸。郭柏苍《闽产异录》载:“建阳扣,本地人呼为书纸。宋元麻沙本,皆用此纸。”[5](P252)麻沙竹纸就近生产,成本低廉,是当时中国纸张中最便宜的,并使建本书籍售价仅为浙本书籍的一半,倾销全国,建阳一跃成为全国出书最多的地方。

四、结语

五代时王审知治闽的文化政策为宋代建阳刻书业的繁荣打下了基础。王审知一方面大力兴学,采用翁承赞的建议,设学以教闽中秀才;一方面不惜重金,广泛搜求佚书并开始了官方的刻书业,以填补在兵乱中书籍的损失。这些措施或许是建阳刻书业萌芽的催化剂。

宋代采用强干弱支的国策,使中国边疆防御力量日渐薄弱,北方少数民族军事侵扰中原日益严重,中国的政治、经济重心被迫南移,大量中原士族举族入闽,带来了大量人才、先进的生产技术和文化,铸就了闽北最辉煌的篇章。宋代刻书业顺应历史潮流产生并发展,科举昌盛、读书风气的浓厚使建本图书有了内销的基础,而交通便利,外贸发达则使其规模可以不断扩大,并在规模化生产中降低成本,提升了建阳刻本在中国乃至世界图书市场的竞争力和影响力。追溯闽北各朝代,只有宋代尤其是南宋时期才能聚集如此多的编辑刻书人才,也只有这个时期有如此和平的环境和政治经济中心地位,再加上舟楫的便利和原材料的低廉,建阳刻书业终于在中国刻书史上留下了最浓墨重彩的一笔。(苏丹霞)

[1](宋)祝 穆.方舆胜览(卷11)[M].北京:中华书局,2003.

[2](清)叶德辉.书林清话(卷2)[M].上海:上海古籍出版社,1957.

[3](清)陈寿祺.左海文集(卷8)[M].上海:上海古籍出版社,1995.

[4]黎靖德.朱子语类(卷13)[M].北京:中华书局,1986.

[5]朱维干.福建史稿[M].福州:福建教育出版社,1984.

[6]傅增湘.藏园群书经眼录[M].上海:中华书局,1983.

[7]朱熹集[M].郭 齐,尹波,校.成都:四川教育出版社,1996.

[8]王耀华.福建文化概览[M].福州:福建教育出版社,1994.

[9]陆 游.渭南文集(卷33)[M].北京:北京图书馆出版社,2004.

[10]黄仲昭.八闽通志[M].福州:福建人民出版社,1991.

[11](元)马端临.文献通考(卷259)[M].杭州:浙江古籍出版社,2007.

[12]台湾省文献委员.台湾省通志稿(卷2)[M].台北:捷幼出版社,1999.

[13]姚有则.民国建阳县志(卷8)[M].上海:上海书店出版社,2000.

[14]詹宣猷.民国建瓯县志(卷19)[M].台北:成文出版社,1970.

[15](宋)张 守.毗陵集(卷6)[M].上海:中华书局,1895.

[16]陈支平.福建六大民系[M].福州:福建人民出版社,2000.

[17]张建民.明清农业垦殖论略[J].中国农史,1990,(4):9-12.

[18]陈梦雷.古今图书集成(卷5)[M].上海:中华书局,1934.

[19]刘超然.崇安县新志(卷4)[M].台北:成文出版社,1974.

[20]刘锡涛.宋代福建人才的地理分布[J].福建师范大学学报(哲社版),2005,(2):112-114.

[21]刘海峰.福建教育史[M].福州:福建教育出版社,1993.

[22]苏民望.万历建阳县志(卷1)[M].北京:书目文献出版社,1991.

[23]陈支平.闽南人—福建汉族民系研究之二[J].广西民族学院学报,1998,(3):59-61.

[24](清)董天工.武夷山志(卷35)[M].刻本,1760.

[25]嘉靖建阳县志(卷6)[M].上海:上海古籍出版社,1962.

[26](明)陈能修,郑庆云.嘉靖延平府志(卷17)[M].上海:上海古籍书店,1962.

来源:皖西学院学报2013年4期

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)