由近人的论述反观古人的解说,发现有清一代道家垄断了《西游记》的评说。《西游证道书》首发其端。《西游真诠》大张其说,后出之评本均依从之。都是将《西游记》附会为隐喻道家的修炼之道的书,其目的就是借这部为人爱读的通俗小说,传布其教,招徕信徒,挽救道教日益衰落的历史命运。

近间读到美国浦安迪教授在北京大学的学术讲演《中国叙事学》,[1](P138)书里有两小节论述了《西游记》的寓意,认定这部神魔小说的“传世评本的传统注家”所做出的诠释,就是这部小说所寓之意,他也认为这部小说是一部“隐喻修身观念的作品”。

我觉得颇为奇怪。浦安迪教授在论述中提到的几位“传统注家”,如作《西游真诠》的陈士斌、作《新说西游记》的张书绅、作《西游原旨》的刘一明,他们对《西游记》的解说,都是上个世纪20年代中国小说史研究的大师胡适、鲁迅所断然扬弃的。嗣后,其书便未再刊印,研究者也无心关注它们了。

这种巨大的反差,促使我找来明清时代的几部《西游记》的评本,粗略地浏览了一下,算是弥补了过去对它们甚无所知的缺憾,发现其中有些过去无人注意的事情,还是颇有些意思的,至少是知道了这部家喻户晓的古典小说,曾经有过那么一段遭遇。

一

胡适、鲁迅对清人对《西游记》的解说的扬弃,都寥寥数语,非常简略。胡适在《西游记考证》一文里说:“《西游记》被三四百年来的无数道士和尚秀才们弄坏了。道士说,这部书是一部金丹妙诀。和尚说,这部书是禅门心法。秀才说,这部书是一部正心诚意的理学书。”[2](卷4)鲁迅在《中国小说史略》里开列了清人评议《西游记》的三种评本名称之后,概括为“或云劝学,或云谈禅,或云讲道”三种,是三教之徒“随宜附会”(文中所举三种评本,中间一种“西河张书绅《西游正旨》”,书写有误。张书绅评本应为《新说西游记》,前有“乾隆戊辰序”,而非《西游正旨》)。[3](P140)

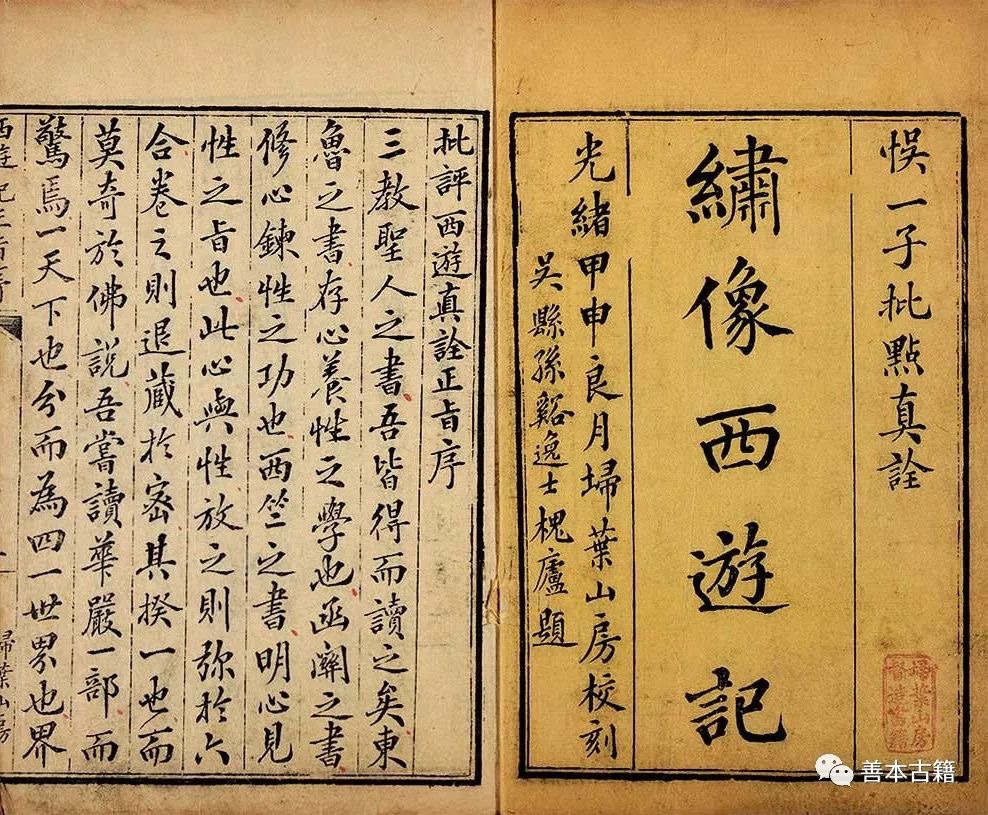

现在看来,他们的论断只能说大体上是对的,也有不尽周到和想当然的地方。他们当时没有看到明末的一部《李卓吾先生批评西游记》。[4](当时国内未见有传本,傅惜华、孙楷第先后于日本东京访见,著录于《内阁文库访书记》、《日本东京所见中国小说书目》中。上世纪中叶国内才发现了原书。现有中州书社影印本、上海古籍出版社《古本小说集成》影印本)那部评本卷首署名“幔亭过客”的序文,便明白地表示不赞同将《西游记》说成是“寓五行生克之理、玄门修炼之道”,或佛家的“禅蕴”。书里托名李卓吾的评语,也多是就阅读的感受,称赞小说情节的奇幻,叙事富有谐谑之趣,由之生发的感想,颇多嘲谑世态人情或揶揄神佛的。这与两位先生所持此小说乃作者游戏之作的看法,基本上是一致的。如果他们知道明末还有这样一部评本,就不会对已往的《西游记》评论,采取一概扬弃的态度了。

两位先生将已往的评论概括为劝学、谈禅、讲道三种“附会”之说,带有想当然的成分。鲁迅标举出的清代三种评本,其中并没有“谈禅”的,至今也没有发现和尚们作的《西游记》评本,也没有人将《西游记》说成是一部“禅门心法”。只是有些人就《西游记》写的唐僧西天取经故事,占据故事中心的孙悟空始于任性作魔,后来皈依,终成正果,用佛经中的术语称之为“心猿”,认为小说之大旨就是说明人之作佛作魔只在于心之收放。而这种说法是就小说故事之大体而言,并没有做深细化的解说,而且在当时所谓的“三教一理”的观念中,儒、释、道三家都是可以认同的。鲁迅勉强认从的明人谢肇淛的“盖亦求放心之喻”之说,[3](原文是:“假欲勉求大旨,则谢肇淛[《五杂俎》十五]之‘《西游记》之曼衍虚诞,而其纵横变化,以猿为心神,以猪为意之驰,其始之放纵,上天下地,莫能禁制,而归于紧箍一咒,能使心猿驯服,至死靡他,盖亦求放心之喻,非浪作也’数语。”)只是行文中没有出现“魔”字而已。所谓“或云谈禅”,“是一部禅门心法”,不过是想当然云尔。平列出三种附会之说,看似周到,实则是由于所涉猎的评本不多,而未能觉察到一个实际的情况,就是有清一代,《西游记》的评本主要出自道家者流。

传世的清代《西游记》评本,主要有这样几种,它们是:残梦道人汪淇和半非居土黄周星合著《西游证道书》、悟一子陈士斌著《西游真诠》、张书绅著《新说西游记》、悟元子刘一明著《西游原旨》、无名子张含章著《西游正旨》、含晶子著《丘真人西游记(评注)》。

从诸书作者的署名,便可断定除了张书绅一人,其余诸人都属道家者流。汪淇虽非道士,但他编刊过一部《吕祖全传》,自署“奉道弟子”。[5](《吕祖全传》原刊本署“奉道弟子幨漪子汪象旭重订,原名淇,字右子”)陈士斌也是位奉道之士,他熟悉道教典籍,评语里多引后汉道教祖师魏伯阳的《周易参同契》、宋代道教宗师张伯端的《悟真篇》等书,而且推尊道教于儒、释两家之上,乃至依据六朝人的老子西出化胡之说,谓老子实为佛家之祖[6],(《西游真诠》64回评语)可见其尊道之心非同寻常。刘一明不但是位道士,而且还是清代我国西北地区全真龙门派的大宗师。[7](第7章)张含章自序其书,开头即云“我祖师(指元代全真派教主丘处机)托相作《西游》”,还作有多种道书,可知他是位道士。含晶子在自序中历数道教各派宗旨,评议到几部道教经典,自谓所作评注“与悟一子之诠,若离若合”,至少也当是一位奉道之士。

有清一代,道家者流如此热衷解说《西游记》,先后搞出了数部评本,这是个颇值得注目的文化现象。

二

汪淇、黄周星的《西游证道书》首倡《西游记》为“证道”之书。[7]为了使其“证道”之说成立,便假托此小说为元初全真派教主丘处机所作,并为此而伪造了一篇元代著名文人虞集的序文。明刊本《西游记》都没有题作者姓名,这部小说的作者为何许人氏,至今还是个谜。假托为道教教主所作,便为后来的道士们竞说《西游记》提供了一个有力的借口和支撑点。

汪淇、黄周星对《西游记》的本文也做了些修改。据有的学者比勘,《西游证道书》加了一段江流儿故事,弥补了明刊本叙述中的一些漏洞,修改了一些诗赞里的拙劣句子,文字上更加通畅、雅洁。[8](前言)但是,删去了一些所谓庸俗开玩笑的文字,也就削弱了原来的谐谑情趣,尤其是第四十四回里改写了孙悟空在车迟国带领猪八戒、沙僧大闹三清观,将道教三祖的神像丢进厕所茅坑的一小节,将茅坑改作水池,为此删去了他们的戏谑不敬的话语和猪八戒的一段极粗俗的亵渎神圣的顺口溜。这固然文雅了一点,但却失去了原作的那种对神仙大不敬的泼辣韵味,有损原作的风格。后出的几部道家的评本,正文就基本采用此书,原因自明。

汪淇、黄周星对《西游记》的总体认识,是比较符合实际的。第一回评语开头说:“彼一百回中,自取经以至正果,首尾皆佛家之事,其间‘心猿意马’、‘木母金公’、‘婴儿姹女’、‘夹脊双关’,又无一非玄门妙谛。”所以,对小说各回的解说,一方面沿袭了前人的“魔以心生,亦以心灭”之说,只是将谢肇淿取自《孟子》的“求放心”三字,改作更为通俗的“收放心”,部分情节仍持此义进行解说,即便有所引申,尚未远离文本;另一方面又牵合道家的阴阳五行的理念进行解说,谓一些情节“妙合金丹大旨”。所谓“五行攒簇”、“五行生克”,原是道家解说客观世界的抽象理念;“木母金公”、“婴女姹女”一类术语,在道家修炼理法中有其特殊的喻义,而且只见于小说的部分回目、诗赞中,故事情节里少有体现,所以鲁迅说“全书仅偶见五行生克之常谈”。[3]此书中这一类的解说,就变成了牵合附会。如第二十一回收伏沙僧,取经一行四人一马组合完成,本无别的意思。评语却做出了这样的解说:“流沙河畔,收得悟净,则四象和合矣,五行攒簇矣,此一部《西游》之小团圆也。”尔后又说:“四众之来,或先或后,初若无意凑合,而其中实有铁板次序,井然不紊乱。”何则?“土非火不生,故出门即收心猿”;“火无水不能既济,故次收意马”;“水胜则生木,故次收八戒”……如此解说显然是强行附会到五行相生之理上,而且即便如所言,有此五行相生之次序,与小说所写也不相符,小说称孙悟空为“金公”,何曾谓之属“火”?即便说得圆通,对解读小说有什么益处?在小说回目中,“婴儿”也只是指代红孩儿怪、朱紫国太子等少年人,“姹女”也只是指代想要与唐僧交媾的女魔,而小说正文没有更深的喻义。第四十四回回目作“法身元运逢车力,心正妖邪度脊关”,正文中只是写到车迟国城外的地势:“滩头上坡坂最高,又有一条夹脊小路。两座大关,关下之路都是直立壁陡之崖。”而评语却望文生义,牵合到道家修炼内丹之用语,说是“车迟国之夹脊双关,即我身之夹脊双关”。并且又以车迟国在取经人的行程中,前有过黑水河,后有过通天河,“两河之河,合之车迟国之车,夫是之谓河车”。“河车”也是道家修炼内丹的术语,指人体内脏中精气运行之所在,阴阳交媾中“结胎”之处。回目中用此术语,完全有可能是作者有意作那样的暗示,或者是作者熟悉道家赋予这些语词的特殊内涵,但小说正文里只是写了车迟国的地理情况,后面的情节更与之了无相通之处。评语接下来又说:前过黑水河遇鼍妖,后过通天河遇鼋妖,“鼍”“鼋”,也不过如“龙虎”、“龟蛇”之托名耳。意思是像道家炼内丹的术语中的“龙虎”、“龟蛇”一样,也是比喻阴阳交媾的。小说情节完全没有这种意思。这样的解说,可以说是开了道家曲意附会之先河。

不过,《西游证道书》中虽然有些地方是用道家的阴阳五行之说对《西游记》做了牵强附会的解说,却还没有陷入得太深,像上面解说车迟国一节的例子还只是极少数:开了牵强附会之门,却还没有完全说成是证金丹之道的书。在其众多的评语中,也还有一些借题发挥的讽世之语。如第二十回降黄风怪,评语曰:“如黄风岭上之物,未现本相,则为洞主,为大王;既现本相,不过一偷油老鼠耳。”“推此以论,圣贤豪杰,奸雄乱贼,莫不如此。”第五十二回评语,还就太上老君的童子、青牛先后偷宝出来作魔,嘲谑这位道祖“虽非钤束不严之过,亦未免谩藏诲盗矣!观《道德经》五千言,字字精密老到,何所行与所言不侔乎?”更属不谐和之音。《西游证道书》实际上只是半拉子“证道书”,后来道士们接过其“证道”衣钵,附会为金丹大旨之书,却又攻击其中“多戏谑之语,狂妄之词”,原因就在于此。这两个方面,大概都是数十年后陈士斌作《西游真诠》的诱因。

三

陈士斌的《西游真诠》刊行于康熙后期。(卷首尤侗序末署“康熙丙子中秋西堂老人尤侗撰”,此丙子为康熙三十五年。据日本学者太田辰夫《西游记研究》十五《结语》,日本静嘉堂文库藏本卷首有康熙三十三年陈士斌自序,其书原刻当在康熙后期)卷首尤侗序仍持“三教一理”的观念,并以此解释陈士斌道名“悟一子”之取义,称之为“三教一大弟子”。其实,陈士斌只是借助尤侗之文名以传其书,并不认同尤侗序中的意见。他依遵《西游证道书》,认定小说为祖师丘处机真人所作,并基本采用了《西游证道书》删改过的文本,却又菲薄其谓小说为“仙佛同源”、大旨为“收放心”之说。他说:“长春真人留传此书,本以金丹至道开示后世,特借玄奘取经故事,宣畅敷演,明三藏之丽彀成真,由尽控而罪命;三徒之幻身成真,由修命而尽性。虽各有渐顿安勉之殊,而成功则一,皆大觉金仙也。……后人不识为仙家大道,而目为佛家小说,持心猿意马、心灭魔灭之浮谈,管窥蠡测,失之远矣。”[6](《西游真诠》第100回评语)他是将《西游记》小说看作一部借名托相而演绎道家的金丹大道的书。对这部小说的这种定性的论断,比起他所贬抑的前出之“收放心”说,显然更增加了一层一厢情意的主观牵合成分。“长春真人留传此书”之说,原来就是伪托,“以金丹至道开示后人”云云,更难于从小说中得到印证了。

陈士斌是在主观认定《西游记》是借名托相演绎道家金丹大旨的总体观念下,逐回诠释各回的故事情节,实际上故事情节只是借以演绎道家之教义、道术的缘机和材料,诠释完全变成了附会。尤侗序中称此书为“勾《参同》之机,抉《悟真》之奥”,可说是道出了其基本特点。所以,各回的评语大都是劈头便以解题的方式,或就回目,或就情节,说出一个道家的修炼理论。如第一回写孙悟空的出身,回目作“灵根孕育源流出,心性修持大道生”,评语开头云:“此明大道之根源,乃阴阳之祖气,即混元太极之先天无中生有之真乙,能尽心知性而修持之,便成真金不败,与天地齐寿也。”第二回写孙悟空学道,回目朴实,只是情节的概括,评语就情节中孙悟空不学术、流、动、静四科,而求“长生之道”一事,曰:“此明金丹大道,真妙真传,微示取坎填离,使知归本合元神之大意。”各回概括题旨之后,都是博引道书及其他著述,申述其意。这类评语夹杂着许多没有读过道书的读者无法理解其意的道家修炼理念、术语,实在是太玄虚奥妙。小说开头几回,确实存在着道家修炼的内涵,如孙悟空选学“长生之道”一事,就是就道书《太上老君内观经》演绎出来的,所以评语还算不上荒谬,只是丢弃了小说之神话美的韵味。到后来的作为小说内容之主体的八十一难,要事事归之于道家修炼之理法上,便必然是牵强附会,无中生有,荒谬不堪了。

例如第十八回高老庄收八戒,原是取经队伍组合的一个环节,写出猪八戒性情之俗气。评语却博引《周易》、《老子》、《庄子》之语,大谈阴阳男女化生之道,说是“偏阴偏阳,独修一物”,“皆非天理”。其后还说到这回正文中的诗内有“鸳鸯蛱蝶”之句,“俱形容匹偶双飞之景象,乃阴阳交泰之文也”。这种道家的阴阳交泰之论,与猪八戒强行入赘高老庄之事,显然大不相吻合。中间还说到高老庄这个地名,就喻“老、庄高妙之道”,更是望文生义。最后将“阴阳之道”落实到孙悟空变作女子模样接近猪八戒以便捉拿之一段情节上,说是孙悟空乃“真乙之气”,“外阴而内阳”,“本为女子”,“非变相也,现本相也”,“老孙做老婆,老猪做老公,真天造地设一对绝色白头好夫人(妻)也”。这回本来是一段极寻常的情节,却生出如此近于胡扯的解说,除了说明评点者挖空心思地一定要附会到道家修炼理念上,再也找不出另外的解释了。

同样的情况还有第二十三回“四圣试禅心”,考验取经师徒之意也极明白。评语仍然要揭出其“言外”所寓“丹法”,说四位神仙“化女以试之,即如架火以炼之”,一母三女共九十九岁,为“阳数之极”,应“老阳化阴化女之理”,如“四炉之烈火,诸物遇之,无不销铄”,“为金丹之最要之火功,足以锻炼成真者”。接着又不惜繁琐地从妇人是丁亥年生喻“生火之木”,其家有田产牲畜、绫罗锦绣喻“火之光焰”,三少女之美姿喻“火之精神”,堂中银烛辉煌喻“火之闪烁”等等。一段极平常的情节,附会出如此多的喻意,为应合其小说为演绎“金丹大旨”之主观意向,深文周纳,竟不顾其解说是如何牵强而无聊。

《西游真诠》逐回做解说,牵合道家教理、法术自然要依小说情节内容而附会之,而有的连续二三回叙述一段故事者,则做了更为玄虚的附会。如第七十五到七十七回,写取经人过狮驼岭,孙悟空与狮、象、大鹏三魔斗法,变化腾挪,再加上与猪八戒逗趣,情趣盎然。这三回的评语却解作道家修炼的三个层次,前一回是“伏狮魔之心”,为“明炼精化气之妙用,施为变化之初乘”;中间一回是“伏象魔之性”,为“明炼精化气之妙用,施为变化之中乘”,后一回是“伏鹏魔之气,而得上乘”。即便是“伏心”“伏性”“伏气”可以分得清楚,又与道家的所谓“炼精化气之妙用”有什么联系?所以评语中对具体情节的解说,便成了东拉西扯,没有个清楚明白的理路。取经人过火焰山,孙悟空三调芭蕉扇,是小说中的名段。评语杂用阴阳五行八卦中的套语,解说三调之“妙旨”,竟将牛魔王也说成是少女,谓孙悟空“三索而生三阴”,“三阴现而真扇献焉”,“济火炎而育万物,总离不了先天真乙之气为之”。意思是全归功于孙悟空。这种解说简直是一套故作玄妙,实则荒唐的多余的话。

《西游真诠》中的评语也有些意思比较明白的话语,这大都是涉及到实际的事情的时候。譬如小说里写了一些化为道士的妖魔,如车迟国里三个以女色迷惑国王的三仙等,自然是有损道教的名声,评语便说他们是傍门邪道。第六十四回取经人过荆棘岭,评语由荆棘而附会人事,说佛徒“忘本参禅,妄求佛果”,犹如竹篮打水一场空;儒家之徒“舍性命之实功,而空谈道德,作无益之诗文”。第六十六回的评语更由假雷音假佛祖一节,声讨所谓“俗儒伪学”,说六经本为“治心治世之法物”,俗儒“莫不剽窃其说,摄取功名,其立心起念,止为荣肥之计”,“甚至托名假义,败坏纲常,行奸作乱,至是救世之书,而反为祸世之资,罪可胜诛哉!”抑佛,贬儒,谓儒家六经已失去治心治世之功用,佛门禅理又无实际作用,实际意义自然是为了将书中宣扬的道家修炼金丹之说推尊为世人修身之正路,而个中的意思更在于自尊其书。

小说最后三回的评语就归到作此《西游真诠》之意旨上,谓《西游记》是“专为仙家金丹大道而发”,“虑当日祖师(当指作《周易参同契》的魏伯阳和作《悟真篇》的张伯端)制金丹之心不传,仙师(指丘处机)代祖师制《西游》度世之心终不传,使庸人下士,茫茫苦海无处着脚,凡夫俗子汩汩轮回”,“不知金丹之术盖为中人设法,脚踏实地工夫”。最后说:“全部立言,总惟舍妄求真而已。此予所以著《真诠》之志也。”意思很清楚,陈士斌著《西游真诠》就是为了传布道家修炼理法,即所谓“金丹大道”。

《西游真诠》名之曰“真诠”,实际上并非诠释《西游记》小说,而是取其中存在的少量的道家的修炼理念、术语,加以附会性的牵合、发挥,硬是将小说情节曲解为演绎其修炼理法的图象,这样也就成为假小说推销其修炼理法了。所以,此书出来受到了道士们的赞扬,在它的启示下,又先后出现了几部解说不尽相同,而内容和作法都基本没有跳出其窠臼的评本。

刘一明是乾嘉时期全真龙门派宗师,平生作有《修真辨难》等十二部道书,堪称道教的大理论家。他竟然也不惜笔墨作了一部评语几乎与小说正文相埒的《西游正旨》,可见他非常看重这部通俗小说。在书的序言里,他批评《西游证道书》“妄议私猜”,“多戏谑之语,狂妄之词”,称赞《西游真诠》一出,“诸伪尽显,数百年埋没之《西游》,至此方得释然”。[6](《西游原旨》)他自谓是由于《西游真诠》“其解虽精,其理虽明,而于次第间,仍未贯通,使当年原旨,不能尽彰,未免尽美而未尽善”,所以再作解说。就其解说看,一是重提《西游记》是“阐三教一家之理,性命双修之道”,与其所作《三教辨》的说法是一致的,评语里不再有《西游真诠》里那种菲薄儒、释的话语。二是他玄学修养较高,逐回解说小说增加了道家修炼理法的内容,增强了理念性的说明,减少了过分牵强武断地附会小说细节的成分,在一定程度上显得比较从容流畅,不像《西游真诠》那样支离荒唐。然而,其内容仍然是依附《西游记》演说道家的修炼理法,鼓吹为世人“性命双修”之道,其解说的方法也依然是同《西游真诠》一样的牵合附会。

张含章也是一位有学养的道士,颇通《周易》,著有《道学薪传》、《原易篇》等书。[6](《西游原旨》)他认为《西游记》是“以《周易》作骨,以金丹作脉络,以瑜珈之教作无穷妙相”,所以其评本题名为《通易西游正旨》。(《通易西游正旨》道光何氏刊本卷首何廷椿序中称:张含章“博涉群籍,探源溯流”,“所著有《原易篇》、《遵经易注》。又以道经庞杂,学者罔识所归,故为手辑《道学薪传》四卷,并行于世”)他是就《西游真铨》所谓“托相”演绎“金丹大旨”增加了《周易》的成分。道教徒早已以《周易》的爻象为喻表述其炼丹的理法,《西游真诠》、《西游原旨》的解说中也时而用了八卦之象。《周易西游正旨》中只不过是由偶用变为多用,解说的内容仍然归属到炼丹理法上,如谓小说“开首七回,于孙悟空身上,明金丹至妙,非师莫度之旨”;“自十三回至二十六回,则于玄奘四众身上,演出攒簇五行以成丹,由人希天,天上地下只有此一法”;“七十八回至八十八回,乃细论还丹与金丹不同,先气后液,非仅神化,其温养之功亦异”。《周易》卦象是一种图象符号,用以解说小说的故事情节,实则是将生动形象的内容化做了极抽象的符号性的理念,也就更加远离作品文本,更加玄虚了,其中自然也更多莫须有的莫名其妙的附会之谈。

含晶子的《丘真人西游记(评注)》,更是依傍《西游真诠》而作。自序谓《西游记》“探源《参同》,节取《悟真》,所言系亲历之境,所叙皆性命之符”,除第三句是混说,基本与《西游真诠》是一致的。他还称自己所做的诠解,“与悟一子之诠,若合若离”,而更加确切、易晓,可知内容没有什么改变。

四

道家者流纷纷将《西游记》解说为“托相”演绎道家炼丹道法的书,并非完全没有文本的根据。小说前七回孙悟空的出世、学道、闹天宫,其中出现的玉皇、老君等神仙,都是由道教的思想材料虚构出来的。小说的一些回目、情节中插入的诗赞韵语,用了道家修炼金丹的理念、术语,如“灵根孕育源流出,心性修持大道生”;“心猿识得丹头,姹女还归本性”;“真铅若炼须真水,真水调和真汞干,真汞真铅无母气,灵妙灵药是仙丹”;“古来妙合《参同契》,毫发差殊不结丹”。[9](卷首)一般读者着眼于故事情节,不注意孙悟空学道必求长生之术之类的情节生成的内蕴,也不太注意粘贴于情节外面的回目、诗赞里的那些术语的特殊内涵。而熟悉道教典籍的道家者流,便自然会心领神会,成为他们解说小说的缘机和根据,由之肆力向道家修炼理法去附会。正是由于这样,陈士斌、刘一明、张含章诸人,几乎无一例外地都很重视小说的回目,目之为“提纲”,以解题为由,将那些术语所隐喻的“玄门妙谛”引入他们的解说中。

《西游记》是部神魔小说,主体是佛家的玄奘取经的故事。它在长时期的流传中,不断丰富,受到社会上多种思想的浸洗,到最后成为一部百回小说,其中掺入了道教的材料、明代心学思潮的因素,所以连菩萨、佛祖也受到了轻谩、揶揄,而基本性质却没有根本性的改变。小说回目、诗赞韵语里不仅有道家的有特殊内涵的话语,也有佛家的禅语,如“心猿”之喻,《般若波罗密多心经》就直接引录进正文中。晚清学者俞樾就曾对将《西游记》说成是道家的丹经提出质疑:“今俗有《西游记》演义,托之丘长春,不如托之宗沥(明初曾往西域取经的一位和尚),尚是释家本色。虽“金公木母”,意近丹经,然“意马心猿”,“未始不可附会梵典也”。[10](《九九消夏录》)道家者流独执《西游记》中的并非主体的部分,妄自生发开去,谓小说演绎的是道家的“金丹大旨”,至少也该算是一种偏私。

《西游记》是部小说,小说的本体是故事情节,故事情节自然是蕴含着一定的思想意义。评论者固然要阐释故事情节的内蕴,揭出所寓之意,但却不能附会出故事情节所没有的意思。《西游记》里包含了一些道家的理念、术语,但故事情节仍然不是演绎其修炼道法的。即便是用道家的思想材料构造的前七回,孙悟空桀骜不驯的犯上行动及被制伏的故事,包括“八卦炉中逃大圣”、“五行山下定心猿”的情节,无疑带有道家传说的色彩,但却没有隐含那几部评本所说的“明金丹之至妙”的种种意思。小说的回目一般是那一回故事情节的最简要表述,《西游记》也多是这样,如“四圣试禅心”,“唐三藏路阻火焰山,孙悟空一调芭蕉扇”。其中有一些回目用了道家的理念、术语,如“法身元运逢车力,心正妖邪度脊关”。前面已经分析过,该回叙述的故事情节中根本没有隐喻炼丹道术中所谓“合车”、“夹脊双关”之特殊含义的地方,只是字面上有点牵合,小说写定者在回目中搞了玄虚,陈士斌、刘一明等人纯系望文生义,硬是要向那个方面去附会。至于回目中没有写进道家炼丹理念、术语的故事情节,叙述中更没有隐喻那种意思,如“四圣试禅心”、“三调芭蕉扇”等,也都说成是寓有“金丹妙旨”的“火功”、“火候”、“阴阳相济”的意思,更是无中生有的附会。这几部道家者流的评本名曰“真诠”、“原旨”,实际上已不是对《西游记》小说的解说,性质变为假借《西游记》推销其教的修炼之道了。

有清一代,有许多位道士或奉道文人,其中竟有道教的宗师,先后作了几部评本,一致地将《西游记》附会为一部演绎其教的修炼之道的道书,可见不是一种个人的行为。道教由来以久,宋元时期最为兴盛。明代以来,随着社会的发展,人文意识的张扬,西学的输入,经世致用之学的昌盛,道教日益衰微。道家奉为正宗经典的丹经《参同契》、《悟真篇》,原本就取喻于阴阳五行、《周易》爻象表述养身之道,玄奥难懂,后来人的笺注解释,也难以说得明白,从来就有“可以口诀,难以书传”之说,除了少数有文化的上层道士和信道文人,很少有人去阅读它们,更不要说信奉其道了。陈士斌在评语中攻击“今之儒者,以拾掇时艺,希卜青紫,其发端起念止以贾名谋利荣肥为计,不知性命为何物,康济为何功”,以及在表明他做解说的动因的一段文字中“虑当日祖师制金丹之心不传”之语,[6](《西游真诠》96回评语)就透露出道徒们对其教的衰微、道书的不传的忧愤心态。在传世的为人们爱读的小说中,《西游记》包含着道家的些许成分,可以就之进行广泛的附会,便借以广布其道术,引导读小说者知之信之,以重新光大其教。这大概就是清代道家者流竞说《西游记》的文化动机。

来源:公众号善本古籍