叶德辉(1864—1927年),字奂彬(亦作奂份、焕彬),号直山、郋园,为宋代诗人叶梦得“茅园派裔孙三十八世”(《石林遗事》,载《自郋园全书》)。叶氏家族祖籍南阳;宋时南渡,迁居吴中洞庭山;大概1850年左右,始南迁入湘,居省会长沙;因参加科举考试,叶氏经其业师徐峙云(湘潭人)介绍,“捐二百金入学宫,归县籍”。故叶氏有时自称南阳叶德辉、长沙叶德辉、湘潭叶德辉,有时也自号为江苏吴县人。光绪十一年(1885年)乡试中举人,光绪十八年(1892年)会试中第九名贡士,殿试二甲,朝考二等,以进士身份授吏部主事,两年后返乡家居,以著述、藏书、刻书为乐。叶氏在文献学、小学、经学、文学等方面著述甚富,是湖湘文化的重要代表人物之一。近代著名学者李肖聃曾评价说:“论者谓湘州皕年以来文儒相望,而甄微广述,孤诣致精,譔集穷乎众流,徒人及于域外,未有若先生者也。”叶氏学问淹通,然政治思想极为保守,对近代史上所有的社会进步都持反对态度:康梁维新变法时,叶氏横加指责,俨然湖南顽固派的首领人物之一,其文后收入顽固派所编辑的《翼教丛编》,成为顽固派反对戊戌变法的一面旗帜;辛亥革命后,长沙市民欲改“坡子街”为“黄兴街”,以纪念首义领袖黄兴,叶氏命人捣毁街名招牌,并作《光复坡子街记》以示讥讽;袁世凯欲恢复帝制,湖南亦于1915年成立拥戴袁氏的筹安会,叶氏担任会长;1927年农民运动兴起,叶氏斥之为“六畜成群,一班杂种”,顽固对抗,被农民协会镇压,葬于长沙南乡烂泥冲金庭公山。

叶氏有《郎园全书》200卷传世(民国二十四年长沙观古堂家刻本),其与文献学有关的论述,除开《书林清话》(包括《书林余话》)以外,已成书的还有《观古堂藏书目》4卷、《郎园读书记》14卷、《郎园藏书题跋记》4卷(据其子叶启倬《观古堂藏书目》跋语所言,似乎未刊行),另外还有一些散见于其他书籍。

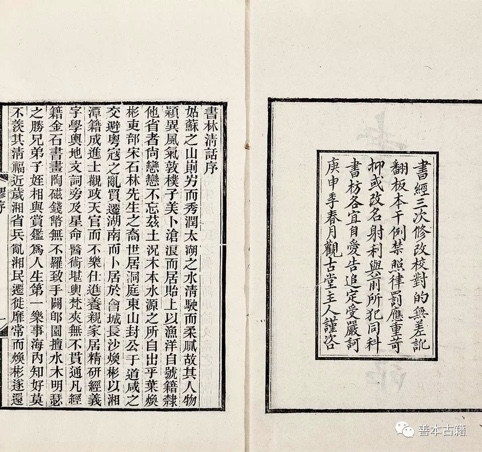

叶氏为清末民初著名的藏书家,与北京傅增湘齐名,向有“北傅南叶“之称。作为藏书大家,叶德辉自是精通版本目录之学,其学生记其学事云,“吾师藏书三十余万卷,中多宋元明本及历代名人校抄,故版本之学近推吾师与江阴缪筱珊学丞荃孙为海内第一。平时每得一书,必竭数日之力逐卷校读而后释手,即一书有无数刻本亦必复读重校,辨其行字异同是非。或某本有误脱、某本有增删,一寓目即终身不忘。插架齐一,书根多出手书,客中须检某书,则寓书世兄群从云,‘某书在其橱某架某行某卷’,一一检得抄寄,百无一误。每遇旧书止钤姓名斋堂道号印章,一见即知其人之时代履历。尝见夫所藏《天禄琳琅书目》正续两编,凡编校诸臣未考得之人名印章,吾师以硃笔蝇头小楷写于纸隙书眉,详为补出。又见手评黄丕烈《士礼居藏书题跋记》,于原书来历及散后落于何人,皆以墨笔书于上阑,精楷悦目”,“江阴缪学丞为南皮张文襄撰《书目答问》,姓名讹误、书卷缺载数目之处甚多,吾师随手补正,以硃笔校录十余部分给子弟门生。尝戏语学丞曰,‘江东无我,公当独步’,虽一时笑谈,固定论也”。(见题名为杨树榖、杨树达撰的《郋园学行记》,底本藏中国科学院图书馆。)学生之词,容或有夸张之处,但叶氏在版本目录学方面的造诣,在清末民初确实是极负盛名。当时著名的学者缪荃孙(即上文两次提到的缪学丞)在《书林清话·序》中盛赞说:“焕彬于书籍镂刻源流尤能贯串,上溯李唐,下迄今兹,旁求海外旧刻精钞、藏家名印,何本最先,何本最备,如探诸喉,如指诸掌”;近代著名学者李肖聃也称赞说:“盖先生藏书,多湖外旧家所无,其考校板本,识别正伪,依有清诸家之长。”缪、李二人之语并非是虚美之言,在近代史上,叶氏确实是一个对文献学的发展作出了巨大贡献的重要人物。

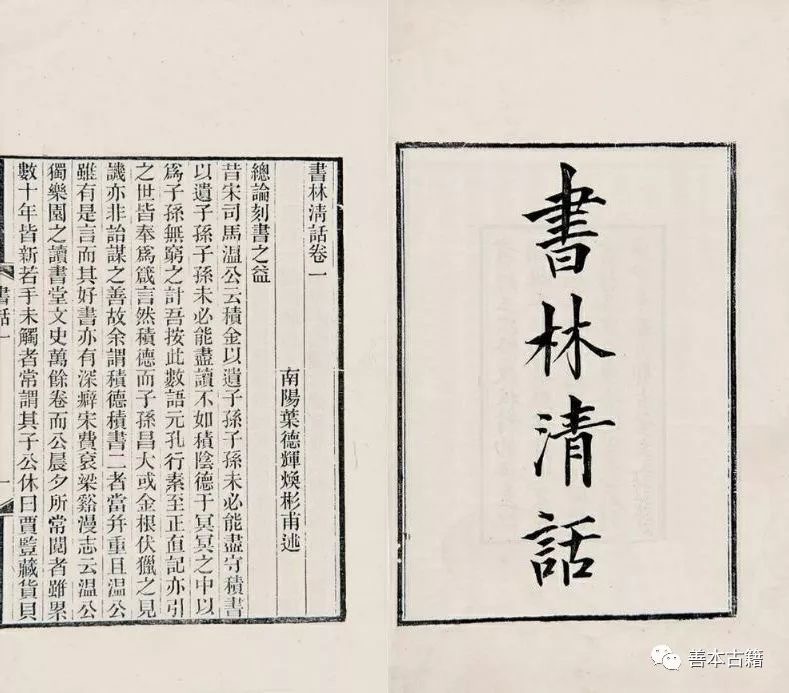

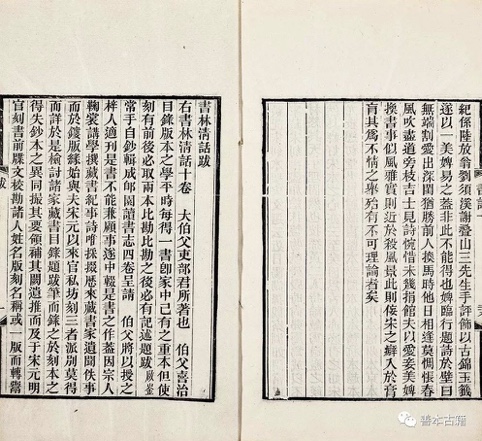

《书林清话》是叶氏版本目录学论著的代表之作,也是中国版本学史上一部极有影响的版本学专著。关于此书的内容和特点,叶启崟在《书林清话》的跋语中介绍说,此书“于刻本之得失、钞本之异同,撮其要领,补其阙遗;推而及于宋元明官刻书前牒文、校勘诸人姓名、版刻名称、或一版而转鬻数人,虽至坊估之微,如有涉于掌故者,援引旧记,按语益以加强,凡自来藏书家所未措意者,靡不博考周稽,条分缕析。此在东汉刘班、南宋晁陈以外,别自开一蹊径也”,确实是详实中肯之论。

此书初版于民国九年(公元1920年),解放后各出版社亦屡次重印(解放后叶氏著作重印者仅此书和《藏书十约》两种),现在较易找到的有古籍出版社(1957年)、中华书局(1959年)、浙江人民出版社(1998年)、岳麓书社(1999年)出版的本子。

对于古书不同版本的区别,我们的古人很早就给予了足够的注意,以目录书为例,早在汉代,刘歆的《七略别录》就曾经提到过古书的版本问题[1]。而严格意义上的有意识地较为系统地注意并记载某部书的版本情况,保存到现在的时代最早的可能要算是宋代尤袤的《遂初堂书目》,此是私家目录;官修目录中影响较大的,则可能要算清朝乾嘉年间奉敕编撰的《天禄琳琅书目》( 10卷,1775年于敏中)和《天禄琳琅书目后编》( 20卷,1797年彭元端)。在笔记札记性质的书籍中,针对某书的版本情况进行具体的考证或稍带一点理论性研究的,自元明以后便较为盛行,像明人胡应麟的《少室山房笔丛》甲部《经籍会通》,就记载有与版本学有关的条目数十条,如“凡印,有朱者、有墨者、有靛者,有双印者、有单印者。双印与朱必贵重用之。凡版漶灭,则以初印之本为优。凡装,有续者、有锦者、有绢者,有护以函者、有标以号者。吴装最善,他处无及焉,闽多不装”,就谈到了单色印、套印、装帧等方面的问题。但总体而言,清人的成就最为突出,较为出名的如王士祯的《居易录》、朱彝尊的《曝书亭集》、钱大昕的《竹汀先生日记》、杭世骏的《欣托斋藏书记》、何焯的《校注通志堂经解目录》、卢文弨的《群书拾补》和《抱经堂集》)、钱泳的《履园丛话》、钱泰吉的《甘泉乡人集》、顾广圻的《思适斋文集》、阮元的《揅经室外集》、蒋光煦的《东湖丛记》、陆心源的《仪顾堂集》等,它们都以“题跋”、“札记”、“随笔”等形式记载或考证了一些与古籍版本有关的问题,形成了藏书家中被称为“辨其版片,注其错误”的一派。但是,上面的研究,基本上还是沿袭着宋、元、明以来版本学家的做法,只是针对某部书或某几部书的版本情况进行具体的、静态的描述,零篇碎简,各篇内容之间基本没有或很少有互相链接的地方,虽然这种研究与版本学有着密切的关系,而且是版本学发展过程中必不可少的过程,但并未脱离形而下的“器”的阶段。真正从理论的层面进行较为全面系统研究的,不能不首推叶德辉的《书林清话》。

《书林清话》共分十卷,每卷下根据所谈问题的性质各录有数条;而《书林余话》的内容,用叶氏自己的话来说,是“既不忍割弃,又不成条例”者,“于是略事董理,分上下二卷”。根据各条的性质,我们将《书林清话》所涉及到的与版本学有关的内容大致分为四大部分。

关于书籍的装帧抄印、墨色纸张方面的共有21条:书之称册、书之称卷、书之称本、书之称叶、书之称部、书之称函(以上卷一),书节抄本之始、巾箱本之始(以上卷二),宋监本书许人自印并定价出售、宋刻书纸墨之佳、宋造纸印书之人、宋印书用椒纸、宋人钞书印书之纸(以上卷六),明人装订书之式(以上卷七),颜色套印书始于明季盛于清道咸以后、绘图书籍不始于宋人、宋元明印书用公犊纸背及各项旧纸(以上卷八),明以来之钞本、古人钞书用旧纸、钞书工价之廉、女子钞书(以上卷十)。

关于书版的刻制(包括活版)方面的共有3类61条。第一类,与刻板的产生、发展、形式、字体等方面有关的:书有刻板之始、刻板盛于五代、刀刻原于金石、板本之名称、版片之名称、刊刻之名义(以上卷一),刻书有圈点之始、刻书分宋元体字之始(以上卷二),宋刻书之牌记、宋刻书一人手书、宋刻书行字之疏密(以上卷六),元刻书多用赵松雪体字、元刻书多名手写、明许宗鲁刻书用《说文》体字、明刻书用古体字之陋、明人刻书载写书生姓名(以上卷七),宋以来活字板、明锡山华氏活字板、日本朝鲜活字板(以上卷八),内府刊钦定诸书、四库发馆校书之贴式、国朝刻书多名手写录亦有自书者(以上卷九)。第二类,与刊刻者有关的:书肆之缘起、宋建安余氏刻书、南宋临安陈氏刻书之一、南宋临安陈氏刻书之二、宋陈起父子刻书之不同(以上卷二),宋司库州军郡府县书院刻书、宋州府县刻书、宋私宅家塾刻书、宋坊刻书之盛(以上卷三),金时平水刻书之盛、元监署各路儒学书院医院刻书、元私宅家塾刻书、元时书坊刻书之盛、元建安叶氏刻书、(以上卷四),明时诸藩府刻书之盛、明人私刻坊刻书(以上卷五),元时刻书之工价、明时刻书工价之廉、明毛晋汲古阁刻书之二、明毛晋汲古阁刻书之五、明毛晋汲古阁刻书之六、明毛晋刻《六十家词》以后继刻者(以上卷七),明华坚之世家、明安国之世家、辑刻古书不始于王应麟、丛书之刻始于宋人(以上卷八),纳兰性德刻《通志堂经解》之二、纳兰性德刻《通志堂经解》之三、刻乡先哲之书、古今刻书人地之变迁、吴门书坊之盛衰、都门书肆之今昔(以上卷九)。第三类,与伪刻有关的:唐天祐刻书之伪(以上卷一),广勤堂刻《万宝诗山》(以上卷四),《天禄琳琅》宋元刻本之伪、坊估宋元刻之作伪、宋元刻伪本始于前明、张廷济蜀铜书范不可据、日本宋刻书不可据(以上卷十)。

关于各类刻本及其优劣价格等方面的共21条:明人刻书之精品(以上卷五),南宋补修监本书、宋刻经注疏分合之别、宋蜀刻七史、宋监重刻医书、宋刻纂图互注经子、宋刻书字句不尽同古本、宋刻书多讹舛、宋刻书著名之宝(以上卷六),元刻书之胜于宋本、明时书帕本之谬、明南监罚款修版之谬、明人不知刻书、明人刻书改换名目之谬、名人刻书添改脱误(以上卷七),唐宋人类书刻本、明以来刻本之希见(以上卷八),无锡秦刻九经之精善、纳兰性德刻《通志堂经解》之一、国朝阮元刻《十三经注疏》本之优劣、乾嘉人刻丛书之优劣(以上卷九)。

与版本有关的逸事及其他,共23条:总论刻书之益、古今藏书家纪板本(以上卷一),翻版有例禁始于宋人(以上卷二),宋元刻本历朝之贵贱(以上卷六),元时官刻书由下陈请、明时官刻书只准翻刻不准另刻、明毛晋汲古阁刻书之一、明毛晋汲古阁刻书之三、明毛晋汲古阁刻书之四、明毛晋汲古阁刻书之七(以上卷七),似丛书非丛书似总集非总集之书(以上卷八),武英殿聚珍板之遗漏、国朝不仿宋刻经史之缺典、经解单行本之不易得、洪亮吉论藏书有数等(以上卷九),近人藏书侈宋刻之陋、宋元祐禁苏黄集板、宋朱子劾唐仲友刻书公案、明王刻《史记》之逸闻、朱竹垞刻书之逸闻、藏书家印记之语、藏书偏好宋元刻之癖(以上卷十)。

此书一出,名声鹊起,学术泰斗缪荃孙说叶氏著此书之后,“所以绍往哲之书,开后学之派别,均在此矣”(《书林清话》缪序);著名的版本目录大家傅增湘称赞说,叶氏“所撰《书林清话》、《郋园读书记》于版刻校雠之学考辨详赅,当世奉为圭臬”(傅氏《长沙叶氏藏书目录序》,载《藏园群书题记》);近代著名学者李肖聃也称赞此书“称述藏家故实,广采名人燕语,学者谓其必传”(李氏《湘学略》之《郋园学略第二十二》)。但是,持相反意见的也不乏其人,如清末民初的大藏书家伦明《辛亥以来藏书纪事诗》即云:“《清话》篇篇掇拾成,手编《藏目》不曾赓。相逢空有抄书约,隔岁俄闻遭枪崩。”诗后之注语云:“长沙叶焕彬德辉,己亥春始于故都识面,约相互抄所有两家书,彼此有所欲得,抄就交换,以叶数略相等为准。别后曾致长沙一书,未得复而君难作矣。君见古本不多,所著《书林清话》、《余话》,大率撮自诸家藏书志……君殁后见其《郋园读书记》,不过如是,勿刊可也。然君素精小学,辑录各书具(案:疑当作“俱”)有条理,但版本目录非所长耳。”

评价叶氏此书,我们不能过份脱离叶氏当时所处的时代和当时学术发展的情况。从上面列出的条目之名我们可以看出,叶氏书中最引人注目的部分,是有关于版刻的研究:版刻的起源及名称、各代版刻习用的字体、版印用的纸张、各类版刻及其优劣、各代官刻的机关、坊刻的书肆及其变迁、私刻的藏书家及其家世、各代抄手刻工的工价、刻本的价格等等,凡属与版本有关的问题,几乎是纤微必载,巨细无遗,其材料之繁富,涉及之广泛,研究之深入,在当时确实没有人能与之相比,即使是后人研究版本学的著作,也无不从中得到有益的启迪和珍贵的资料。一般清人的研究,只是具体地针对某部书的版本情况进行描述和比较,叶氏的研究方法则不同,他是对某一批书、某一时代的书的版本特征进行全而的总结,给人们提供一个总体的状况和判断的依据,使版本研究的内容和方法提高到一个新的阶段,进入形而上的“道”的境界,为现代版本学的诞生起到了巨大的催化作用,它在版本学史上所起的作用和重要地位是任何一部著作也替代不了的。

另外,叶氏之前,各种与版本学有关的札记、题跋等文体就极为流行,叶氏别开蹊径,将这种性质文章的特点辑录和综合起来,整合其内容,扩充其领域,深入其精神,灵活其形式,加强其联系,使它们的作用发挥到了极致,创制了“书话”的形式,这是叶氏所独创的一种文体,也是他对汉语古典文献学的一大贡献。

稍嫌不足的是,叶氏的《书林清话》所遵循和发挥的,仍是清代的朴学传统,重材料、重证据,而在理论的总结和分析上缺少一种高屋建瓴、纲举目张的气势,但这也是时代的局限,我们不能苛求于古人。

另外,商务印书馆于民国七年(公元1918年)曾出版孙毓修的《中国雕版源流考》(《国学小丛书本》[2],该书不分卷,仅列《雕版之始》、《官本》、《家塾本》、《坊刻本》、《活字印书法》、《巾箱本》、《朱墨本》、《刻印书籍工价》、《纸》、《装订》十节,从其节目的名称我们即可看出,此书虽名为“雕版源流考”,但实际讨论的问题却儿乎涵盖了书籍版本的所有方而。可惜的是,此书极为简略,全书篇幅不到25000字,其体例是:每节之下一般都有极为简练的总结性的文字,如“雕版之始”下云,“世言书籍之有雕版始自冯道,其实不然,监本始冯道耳。以今考之,实肇自隋时,行于唐世,扩于五代,精于宋人”;然后下引数条书证以证成其说,书证多引自唐宋及后代人的笔记和其他书籍,寥寥数语;有的条目下亦有孙氏的案语。此书时代虽略早于叶氏之书,但流传并不广泛,其影响也远远赶不上叶德辉的《书林清话》。

来源:公众号善本古籍