藩府本是明代刻本的一个特殊类别,兼具官刻和家刻两种性质。藩府财力雄厚,藏书丰富,所刻书籍底本上乘,校勘有凭,镌刻精良,纸墨俱佳,历来为版本学家所称善。嘉靖一朝为明代刻书高峰,精刻白棉本向来受到藏书家珍视。昔邓邦述以“百靖斋”自诩,吴梅自题书斋为“百嘉室”,俱以藏有百部嘉靖本为荣。邓邦述称:“嘉靖一朝,文治最盛,刻书嗜古,蔚焉同风,其时亲藩亦皆敦雅好学,竞刊古书,如秦藩之《史记》、赵府之《通鉴纲目》,皆成于此时,可云一时之盛。”故嘉靖藩府本堪称明版之白眉。

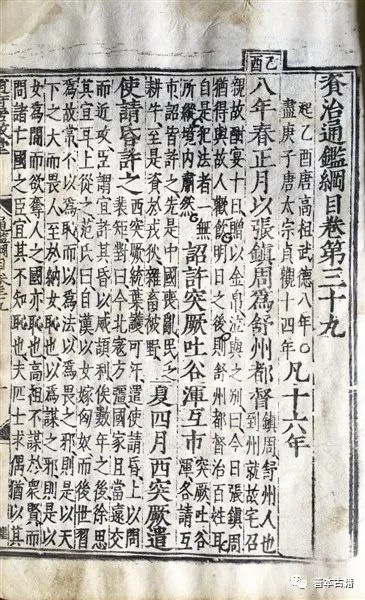

舍中藏有明嘉靖三十五年(1556)赵府居敬堂刊《资治通鉴纲目》,存三十九、四十卷一厚册,半叶十行,行二十字,小字双行同,白口,双鱼尾,四周双边,版心上镌“赵府居敬堂”,中为卷数、叶数,下有刻工姓名,如“崔、宜、吉、孝、春、何、朱、彬”等。全书版式疏朗,行宽字大,字体方正,字画横平竖直,撇捺劲挺,深得宋版神韵。纸张为嘉靖白棉,厚实细致,纸白墨浓。昌彼得《明藩刻书考》称藩府本“嘉靖间当推晋、赵二府最著”,诚为的论。

据张秀民《中国印刷史》统计,明代藩王刻书可考者有四十三府,藩府本总数超过五百种。叶德辉《书林清话》称明刻多滥,“惟诸藩时有佳刻,以其时被赐之书,多有宋元善本可以翻雕,藩邸王孙又颇好学故也”。明洪熙元年(1425),成祖三子赵王朱高燧就藩彰德府(今河南安阳),正德十六年(1521)传至朱厚煜(1498-1560),开赵府刻书之端绪。赵府刻本可考者三十余种,集中于嘉靖(第六代康王朱厚煜,堂号居敬堂、味经堂)、万历(第七代穆王朱常清,为厚煜曾孙,堂号冰玉堂)两朝,尤以嘉靖为盛,占七成以上。

据《藩献记》、《国朝献征录》等载,朱厚煜自号枕易道人,“性和厚,嗜学博古,文藻弘丽,声誉浃于四方,远近能谈艺者,莫不倾慕风采,文酒宴游,有淮南梁孝之风,著《居敬堂集》十二卷”。又喜藏书,积聚充栋,“于四部之籍,无不翻雕,尤为淹雅”。赵府佳刻如《脉经》、《灵枢经》、《法藏碎金录》、《诗缉》等,多从宋本翻刻,均开本敞阔,笔画端劲,行格疏朗,纸洁墨漆,不惜工本,极具明代藩府本大气隽逸之风。《灵枢经》还曾被清末王韬误认为宋本,其刊刻之精良可见一斑。

明初朱元璋封藩的用意是“藩屏家邦,磐固社稷”,不过皇帝对藩王们并不完全放心,严密控制与防范之外,还不时通过赐书等形式加以警示。洪武二十六年(1393),“《永鉴录》成,其书辑历代宗室诸王为恶悖逆者以类为编,直叙其事,颁赐诸王”。朱熹《资治通鉴纲目》,亦曾多次被赐予诸藩,使其“知夹辅王室,尽君臣之义”。在此背景下,藩王中下焉者沉溺于声色犬马,上焉者则热衷于写书、刻书,既为自娱,又可扬名,还能免除朝廷猜忌,实为一举多得。藩府刻书蔚然成风,但选刻什么书却大有讲究,像《资治通鉴纲目》这种以明正统、辨忠奸、申大义、正人纪为宗尚的圣人之书,各藩府曾再三翻印,以明心迹。据《明史》载,第一代赵王朱高燧数次觊觎大位,图谋不轨,曾被褫夺冠服;第二代惠王、第三代悼王“皆颇有过失”;第四代靖王朱见灂“恶尤甚,屡贼杀人”,被夺禄三之二,去冠服。由此我们不难理解朱厚煜刊刻《资治通鉴纲目》的目的,除了赏玩馈赠外,很大程度上是为了向朝廷进呈,表明自己恪守纲常伦理,绝无窥鼎逾矩之心。

是书兼具藩府本、嘉靖本之美,后世论藩府本多言及之,诸家书目如《千顷堂书目》、《古今书刻》、《宝文堂书目》等均有记载,入选第二批、第三批《国家珍贵古籍名录》,国家图书馆、首都图书馆、浙江图书馆等藏有全书五十九卷。余藏虽为残帙,亦可宝之。

来源:善本古籍