高桥智:古籍流通的意义

——

善本和藏书史

古籍是通过人而流传的,因而在回顾其接受史时,不考虑人的关联性是无法进行的。而且,这种关联性并非出于偶然。本文拟对杨守敬观海堂藏书的特殊意义进行探讨,并在另外几个显著实例的基础上,对古籍流通的坐标进行解说,希望以此作为建构正确的古籍流通学体系的序章。

一、古籍流通学的必要性

古籍流通学并不是为人所熟知的学问,它建立在怎样的意图和问题意识之上,又具有怎样的必要条件,在此试从三个方面举例加以说明。

1.复原

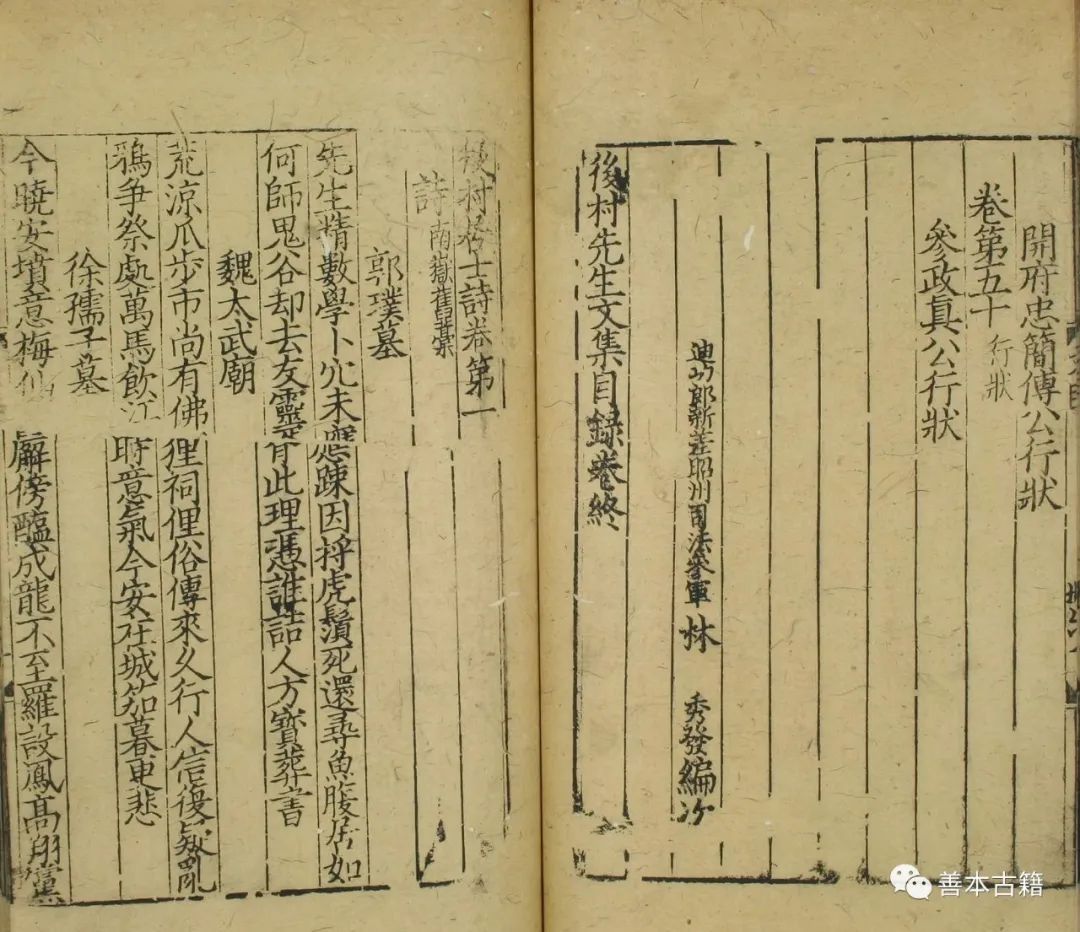

日本早稻田大学图书馆藏有宋代刘克庄(1187—1269)的诗文集《后村居士集》宋版五十卷本,是阙卷五至十七、四十六至五十的不全本。原来普遍认为,日本国内所藏《后村居士集》的宋版仅有静嘉堂文库藏本(陆心源旧藏)。前几年北京大学刘玉才教授在早大发现了日本国内所藏第二部宋版《后村居士集》,并在早稻田大学《中国古籍文化研究》杂志2005年第3号上,用解题形式阐明了其价值。刘克庄是南宋末期文名很高,且作品被阅读最多的诗人之一。《后村居士集》现存的宋版有数种,其中早大本与静嘉堂文库本是用相同板木所印,此后,该板木磨灭的部分经过修补又重被印刷。于是,在长年累月的印刷和传播过程中,这种本来卷帙浩繁的书分散成了零本。之后,藏书家又补配了欠阙部分,为配齐足本而努力。这样,此书在数百年的反反复复中,逐渐失去了其原本的全本形态,因而在现在情况下,要追溯现存几种零本的源流,几乎是不可能的。《后村居士集》是如实反映宋版命运的实例,其收藏情况是,中国国家图书馆6部,中国社会科学院、上海图书馆各1部,台湾中央图书馆1部,其中虽存在同版,但因都是零本,要追循其流传来历十分困难。更有甚者,经刘教授的考证,从来被当作另一系统版本而被珍视的中国国家图书馆所藏的二十卷本宋版,其实是书肆将目录作伪成二十卷,用五十卷本冒充二十卷本的产物。这对于掌握与中国传统的改装技术角力的鉴定技术而言,也是非常值得一提的实例。

所以,著名藏书家引以为傲的全本宋版是需要细心注意的。

另一方面,如后文所述,传到日本的宋版书,大体上分为中世以前通过学僧留学渡来,以及近代以来书物大流动时期舶来两类。室町时代以前传来的供僧侣学习所用的宋版,尽管在讲读时写入了训点而失去了表面的原貌,但因为保留了传来时全本的形态,即使后来分散,也有不少利用古刹的旧藏印等复原的例子。这样的特征虽然被强调得不多,但实际很多事实在各方面都能够作为论据来应用。

早大本的宋版《后村居士集》零本,是岐阜的名刹乙津寺自古流传的版本(参照《中国古籍文化研究》2005第3号刘氏论文后早大教授稻畑耕一郎的附记)。该书无论从中世时期日本的接受史来说,从印刷流传的一贯性的保持来说,还是从与静嘉堂本的不同特点和意义来说,都应该被当作有价值的传本。因此,其价值并不止于是日本所藏第二部宋版。换言之,这就是流通学这一领域的意义之一。

实际上,通过这一学问复原古籍原貌的例子并不少。刘克庄编纂的唐宋诗总集《分门纂类唐宋时贤千家诗选》也是命运奇特的一种书。当然,这类以福建书肆为主编纂的,面向一般士人的文学教养书很多,此书大概也是借刘克庄之名以显示其权威性。但现在看来,此书包含了若干佚诗,其价值已经远远超越了当时作为一般读物的价值(参照李更、陈新的点校考证本,人民文学出版社,2002年)。然而,此书传本稀少,一般知道的版本是明抄本、清康熙年间刻《楝亭十二种》本、《宛委别藏》本,而宋末元初的旧版则只有二种存世。一种是德富苏峰旧藏的成篑堂文库(现藏御茶之水图书馆)藏本,另一种是分藏于庆应斯道文库和北京大学的版本。

北京大学的藏本是含卷1—4、8—15、18—20、后集卷2—4、8—10的零本,被徐乃昌(南陵人,翁同龢门人,积学斋,1868—1936)从日本携归中国,经端方、缪荃孙、李盛铎递藏,最后归于北京大学。

斯道文库藏本是含卷5—7、后集目录、卷1、5—7的零本,装有日本室町时代的朱红色外封,为古时传来的本子。“香山常住”的长方墨印古色苍然,是室町时代的古刹周防(山口)国清寺的藏书印。朱红色外封上有墨书旧题的“藏”字。虽然从现存卷数来看,应当可以明确推定此本是可以补齐北大本的本子,但这次通过李更氏、刘教授等的调查,更加清楚了这二部分藏本原来是同一套的传到日本的本子,室町时代由周防大内氏在日本国内得到,一直保存于大内氏的菩提寺、国清寺。这样,离散数百年的宋版的原貌得以恢复。之所以要谈到这样的例子,是因为书籍的离散是历史和文化中必然的现象,是后人无法改变的,只有沿着事实的痕迹探寻,才是理解保存书籍的意义的关键所在。此书和北京大学的缘分,以及被北大教授发现一事,真可以说是缘上加缘了。

2.鉴定

更为广泛的是与版本学密切相关的功用,也是证明流通学之重要性的一个侧面。就对版本学而言最为重要的要素即比较鉴定而言,流通学发挥了很大的作用。比较鉴定在处理面向大众的流通广泛的教科书之类的书籍时,是一项必须的工作。

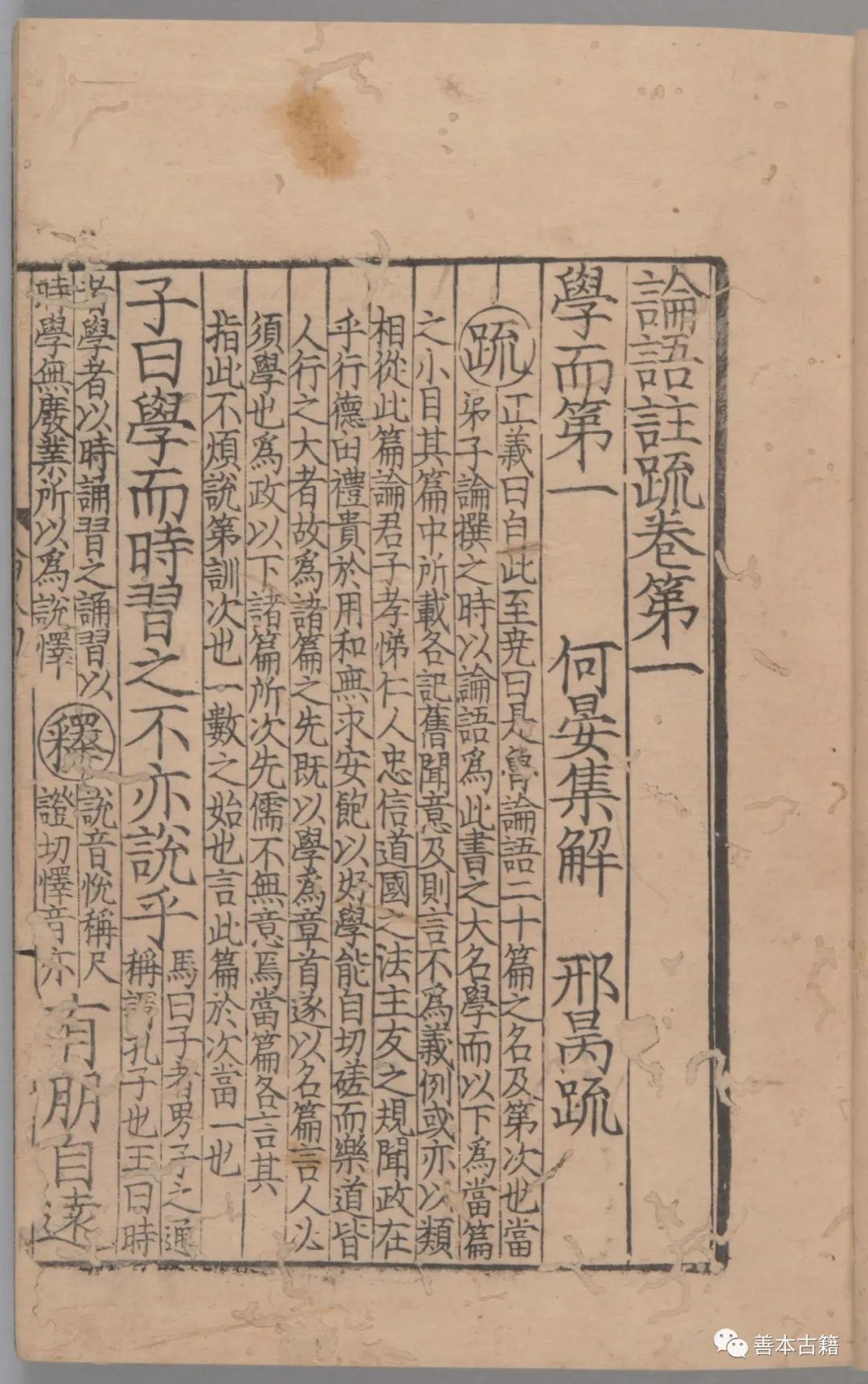

宋末,《论语》的注解中,朱熹(1130—1200)集注是广泛流传的,但似乎同为宋末的李公凯撰《附音傍训句解论语》二卷,作为更加简便的读物也在流通。《附音傍训句解论语》现存4种,分别藏于斯道文库、宫内庁书陵部、台北“中央图书馆”和重庆市图书馆。仅据目录的著录对此4种书进行鉴定是困难的,只有从书影入手才能了解其实态。斯道文库本是室町时代博士家清原家传下来的本子。书陵部本从藏印等来看大概是近世以后经由朝鲜传到日本的本子。该本卷下题“音点傍训晦庵先生论语句解/宜春 李公凯 仲容”,冠以朱熹之名大概是为了吸引读者。另外,这种所谓音点的书,是省略了音注的奇怪的版本。台北本有何晏序,序末刻有宋元坊刻本特有的“鼎图”。有音注,但省略傍训的地方又很多。此本为张均衡的适园旧藏。重庆本是杨氏海源阁的旧藏本,与斯道文库本最为接近。

如此比较的结果,4本是不同的版本,而且可以知道它们具有覆刻乃至翻刻的关系,这样一书同时出现多种版本,可以证明受到读者的欢迎。这样不仅使经由不同的地域和藏书家而分散流通的“把兄弟”通过书影会聚一堂,进行比较鉴定成为可能,而且据此可以考察书籍成立的重要侧面,即当时的出版接受情况。

这类例子不胜枚举。我想从历史的角度,这些流传的例子可以分为几个类型。反过来,从其类型出发,对现存零本的原来全本进行类推搜索也并非不可能。这个说法虽略微抽象,但若不了解古籍善本的流通原理,是无法理解其真正的价值所在的。对版本学的发展而言,流通学是不可或缺的学问。

3.保管

如上所述,同样的书因流通和来历不同,而造成特点和所处位置相异,如果保存时不考虑其区别,就有可能湮没书籍的历史。书志学上,如果没有详细的解题,很难在目录上反映书籍的来历。另外,在有大量的古籍善本需要整理之时,从书籍来历的观念出发进行分类保管是不可能的。以最近的旧藏者为单位插架保存,应该是书库分配的最佳策略。流通学的工作是恢复分散的书籍,因书库保管的情况不同会使结果有很大的变化。中国也有按排架号码和接收号码标目的图书馆。例如中国国家图书馆的新编号有“涵芬楼”、“傅增湘旧藏本”等。编藏书印索引大概是另一种方法。同时保管管理古籍时积累各传本来历的信息,也是流通学的重要组成部分。

二、台北故宫博物院藏杨氏观海堂搜集善本与流通

以下拟说明古籍流通意义上最为显著的事例,杨守敬的藏书及其流通的意义,以期对流通学的确立提供一定帮助。

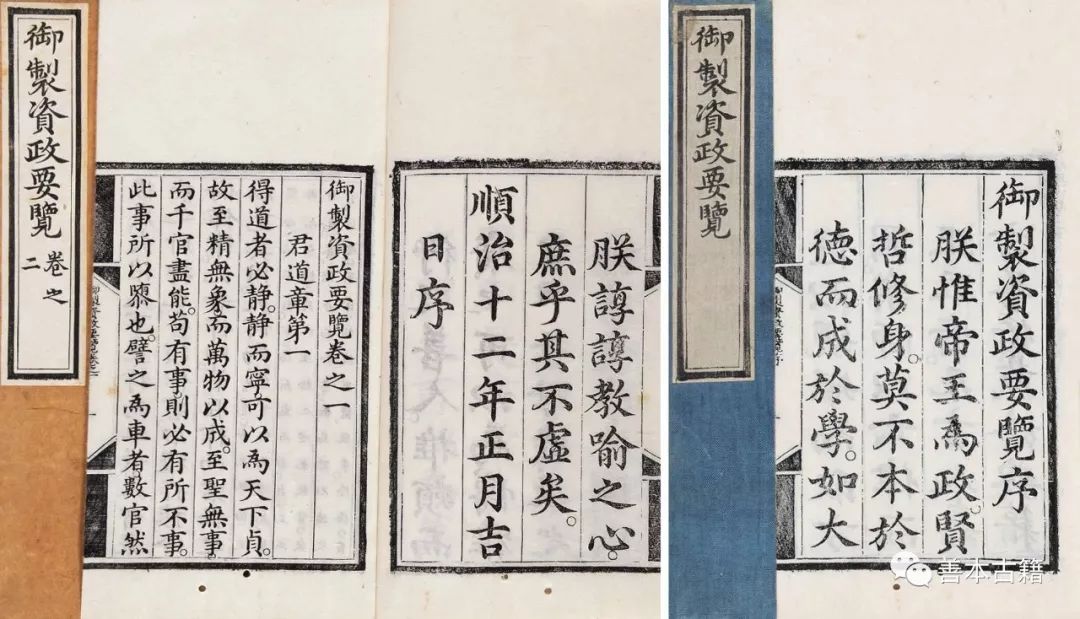

台北故宫善本的中心,是清代杨守敬(今湖北宜都人,1839—1915)的收藏观海堂本。其收藏的最大特色是,既有宋元古椠本的旧藏,也有通过森立之等人购入的日本室町时代及其以前的古钞古刻本。杨氏藏书在量和质上都非同一般,即使说其带走了日本汉籍接受文化的大半也不为过。杨守敬这样藏书家的出现,并不单是“嗜好”可以解释的现象,而是明末至清初藏书文化的发展,同日本书籍文化及书志学、校勘学的勃兴和衰退等要素相重合,在极其特殊的时代出现的现象。因此,理解造就杨氏这样藏书家的伟业的背景,就为解答为何提出“流通学”这一问题,提供了最接近核心的路径。

杨守敬的藏书钤有“飞青阁藏书印”、“星吾海外访得秘籍”、“宜都杨氏藏书记”的藏书印,每书之首附有杨守敬七十岁的肖像照。杨守敬在金石、目录、地理三门学问中有突出的功绩,尤其以翻刻日本自古流传而中国已佚的古写古刊本的《古逸丛书》而脍炙人口。杨守敬1880年(清光绪六年、日本明治十三年)应驻日公使何如璋(今广东大埔人,1838—1891)之邀来日,并与日本的汉学者来往,为日本流传的中国古典籍的深奥而叹服,继而与翌年来日的公使黎庶昌(今贵州遵义人,1837—1897)共议,在东京的公使署中开版刷印《古逸丛书》。另外,当时杨守敬向经历了日本古书研究风气由盛而衰,硕果仅存的书志学者森立之学习日本的书志学,并致力于古书的搜集。当时,森立之把江户后期狩谷棭斋、小嶋宝素、多纪茝庭、涩江抽斋等主持的古书研究会的成果汇总,纂成善本解题书《经籍访古志》,并准备编纂增补和图录。这对于杨守敬来说,是意想不到的知遇。他在1884年(清光绪十年)归国时,将《经籍访古志》著录的大量古写本和古刊本捆载而归。据民国21年(1932)编纂的《故宫所藏观海堂书目》的袁同礼序,杨氏归国后于民国四年(1915)去世,享年76岁。其藏书被民国政府以三万五千圆买去,一部分藏于松坡图书馆(1916年梁启超为纪念抵抗袁世凯复活帝制的军人蔡锷设立的图书馆),主要的书籍移往故宫西侧的寿安宫,并设立专用的书库保存和公开。之后故宫的文物随政治的变动而辗转,因为预见到日军的进攻,民国二十二年(1933)决定从北平迁往上海。数月间经过了五次转移,用火车搬运到南京后,一部分留在南京,其余用水路移送上海的法租界。1667部15906册的杨氏观海堂本就这样从北平运往上海。随即战况告急,民国二十五年(1936)又一次运回南京,保管在道观朝天宫。之后,伴随南京陷落,观海堂本又被运往重庆、成都,分别保存于巴县、乐山、峨嵋三地避难。民国三十六年(1947)日本投降后终于可以被运回南京。但书籍的命运并未止于此,翌年南京中央博物院成立,之后故宫文物又被运往台湾。民国37年(1948)至次年,2972箱的文物在基隆港卸货,由铁路运往台中,1966年迁往建于台北外双溪的新馆。这样,杨氏没后经过了约半个世纪,观海堂本终于得到了安住地。

三、中国明末至现代主要善本的流通

为了理解观海堂藏书的意义,以下对近代图书善本在中国和日本收藏的概况作一简述。

17世纪前期,也就是明代末叶,中国的图书史迎来了大变革期。有明一代以宫廷为中心的大型出版事业已近尾声,书籍普及则通过民间书肆达到极盛。在学者方面,追求贵重典籍的风气开始增强,由各种各样的文人、藏书家珍藏保留下来的宋元善本,开始向一部分的学者集中。当时,钱谦益(1582—1664)的绛云楼是在江南以宋元善本的宝库而著称的代表名家。绛云楼的藏书被其族孙述古堂钱曾(1629—1701)所继承。钱曾是江苏常熟(虞山)人,当时的虞山是藏书家的天地。时代稍早的毛晋汲古阁的藏书楼也在虞山,藏书为其子毛扆继承,与钱氏藏书为双璧。虞山同时还有陆贻典(敕先)、叶树廉(石君)、冯舒、冯班等活跃的藏书家。附近的藏书家有江苏太仓吴伟业(1609—1671)、顾湄(伊人)、苏州金俊明(耿庵)、叶奕(林宗)、浙江秀水曹溶(1613—1685)等,他们互相交流并借阅钞校各自的藏书。稍后,清初称为“北王南朱”的秀水朱彝尊(1629—1709)的曝书亭、山东新城王士祯(1634—1711)的池北书库,亦十分著名。但以钱氏为中心的江南藏书家群体,因珍藏了最多的宋元善本,而形成一大沙龙。钱曾在其中亦为突出的藏家,著录其藏书精华的藏书目录《读书敏求记》收入很多宋元善本,作为版本学(书志学)的典范而得到很高评价。传说朱彝尊为得到未刊的《读书敏求记》而贿赂钱氏僮仆,使其将原稿带出以后钞写。

之后,钱氏、毛氏的书散出,被同时代的泰兴季振宜(1630—)、昆山徐乾学(1631—1694)传是楼所收藏。季、徐二氏的书之后除流向民间外,经学者何焯(1661—1772)的介绍,多数被清朝的内府、怡府(康熙帝第13子允祥,藏书楼为乐善堂)收入。清朝从乾隆时代(1736—1795)中期开始,经过乾隆帝时《四库全书》的编纂,虽然推想起来民间善本的移动较为平稳,但宋元善本却被最有名的藏书家黄丕烈(百宋一廛,1763—1825)所罗致。黄氏收集了二百种宋刻本,是因为他打算把钱曾《读书敏求记》中著录的全部书籍一网打尽。

从乾隆末年至嘉庆(1796—1820)道光(1821—1850)年间,江南周锡瓒(水月亭,1736—1819)、袁廷梼(五研楼,1764—1810)、顾之逵(小读书堆)与黄氏一起,活跃在善本的收集活动中,清初藏书的盛况得以复活。他们的藏书在道光年间被汪士钟(艺芸书舎)、韩应陛(读有用书斋,—1860)收藏,汪氏的书又被上海郁松年(宜稼堂)、常熟瞿镛(铁琴铜剑楼)、山东杨绍和(海源阁,1830—1875)所继承。继而宜稼堂的善本被丁日昌(持静斋,1823—1882)和陆心源(皕宋楼,1834—1894)购得。这样,清末形成了以宋元版为中心的铁琴铜剑楼、海源阁和皕宋楼三大藏书家,加上杭州的丁丙(八千卷楼),成为四大藏书家。依靠收得怡府藏书的朱学勤(结一庐,1823—1875),以及湖南湘潭的袁芳瑛(卧雪庐)等致力于收藏的清朝后期著名藏书家,咸丰同治年间(1851—1874)善本再度安定地聚集起来。经过暂时的安定,光绪(1875—)以后,在清末的变革时期中,这些藏书家的书又全部散出,再度开始了书籍的移动。在陆心源的藏书于光绪三十三年(明治40年,1907)流入日本静嘉堂文库之时,藏书的公共保存观念出现了。通过张之洞(1837—1909)、端方(1861—1911)、缪荃孙(1844—1919)的努力,近代图书馆事业兴起。端氏参与了南京江南图书馆的设立(1907),张氏参与了北京京师图书馆的设立(1909),缪氏主管两馆。于是,丁丙之书入藏江南图书馆(南京图书馆的前身),民国至今,其脉未断,丁日昌之书入涵芬楼,袁氏之书经藏书家李盛铎(1858—1937)入北京大学,海源阁经藏书家周叔弢(1891—1984)等入北京图书馆(现中国国家图书馆),铁琴铜剑楼之书由其后人捐赠给北京图书馆,朱学勤之书经张佩纶而入上海图书馆等等,重要的藏书被各机关保存。在此期间,二十世纪初的民国初年(1912)至二十世纪中叶,张钧衡(适园,1872—1927)、蒋汝藻(传书堂,1877—1954)、刘承干(嘉业堂,1881—1963)、傅增湘(1872—1950)、张元济(1866—1959)、邓邦述(群碧楼,1868—1939)、袁克文(1890—1931)、周叔弢、陈澄中(1894—1978)、潘宗周(宝礼堂)、潘承厚(1904—1943)、景郑(1907—2003)兄弟等以宋元善本为主致力收藏。现在除刘氏书一部分散出,张氏、邓氏书藏于台北以外,其他几乎全部藏于北京和上海。

如此说来,以宋元善本为中心的流动是中国图书史的主流,而据此要认识日本所藏汉籍古刻古钞本的交流,应当说十分困难。日本的汉籍善本,是指17世纪初室町时代末至安土桃山时代左右以前出版和钞写的文献,包括博士家的古本及根据更早输入并流传的宋元版翻刻钞写的具有文本价值的书。但是,其价值为中国学者所理解花费了相当长的时间。藏书家最早在目录中著录日本古刊本的,是钱曾的《读书敏求记》。此书目所载何晏《论语集解》也就是正平版《论语》。钱氏的评价是其价值优于现行的文本,且惊异其面貌与《史记》、《汉书》所引古《论语》相近。实际上,该本随前述的善本流动而辗转多处,现在为静嘉堂文库所藏。见到此书的话就知道,钱氏旧物是“正平版论语”的传抄本,但钱氏根据此书从朝鲜购入而误认“正平甲辰”(正平19,1364年)为朝鲜年号。尽管尚未意识到这是日本古刻本,但此著录影响了黄丕烈、陆心源等藏书家,并使其开始重视日本的古刻本古写本。不过,有清一代的藏书家所关心的始终是中国的古刻本,极甚者号为“佞宋”,恐怕意识中大半还是拘泥于宋本。从日本传入的宽延三年(1750)出版的《论语义疏》(根本逊志(1699—1764)编),及延享1年(1744)出版的《古文孝经》(太宰春台(1679—1747)编),因为是中国亡逸之书而收入乾隆敕撰的《四库全书》,并得到很高的评价,但中国学者对根本本和太宰本所依据的日本古写本却没有研究。实际上杨守敬以前,日本古写古刻本汉籍的身影在中国的出现仅此而已。

四、日本江户时代初期至末期主要汉籍善本的流通

以下回过头来,俯瞰一下日本的情况。

丰臣秀吉(1537—1598)殁后,德川家康(1542—1616)在五大老的关原之战中完成了统一,随即令丰臣秀次(1568—1595)返还其17世纪初收集的关东足利学校和金泽文库等的日本中世以来所传汉籍,同时自己也开始致力于收藏典籍。庆长四年(1599)至十一年(1606),德川家康在京都伏见用木活字印刷了《孔子家语》等十种汉籍,令足利学校九世庠主三要(闲室元佶、1548—1612)和相国寺的承兑(1548—1607)校订。庆长六年伏见圆光寺建立时,家康颁赐三要朝鲜传来的朝鲜古版二百部作为开山之物,以扩充藏书事业。1605年家康隐居骏府后,在林罗山(1583—1657)、金地院崇传(1569—1633)的帮助下,进行书籍的出版和收集,庆长二十年(1615)的《大藏一览集》,和元和二年(1616)的《群书治要》,通称“骏河版”,是用铜活字印刷的。之后又在江户城内建立富士见亭文库。德川家康殁后,藏书分让给名古屋、和歌山、水户的御三家,通称“骏河御让本”。上述的事业与骏河御让本的内容,决定了贯穿江户时代的日本汉籍善本的收集动向,具有深远的意义(参照川濑一马《骏河御让本之研究》〔《书志学》第三卷第四号〕)。

室町时代伴随学僧的学术活动,汉籍的古刻古钞本在寺院中流传之多,达到了与贵族博士家藏书并驾齐驱的数量,但战国时代开始后,武士对书籍的兴趣显著提高。例如,静嘉堂文库所藏古活字版《论语集解》有跋“此圆珠者,以大学博士清原秀贤本写点,辙莫许他之一瞬可秘,庆长龙集第八夏五吉辰泷川丰前守”,这是庆长8年家康和尾张家的武士泷川忠征将博士家的训读抄写在本书上的记录。此例明确反映出武家对学问的重视到达了何等高度。这样的气象实际上是家康文治政治发展的结果。

之后,江户幕府任命林罗山为大学头,奖励儒学,任用学僧天海(1536?—1643)和崇传,对佛教和寺院的兴隆也起到了促进作用。另外,虽然执行锁国政策,但从长崎进入的中国船只舶来的汉籍流通十分旺盛,幕府和有力的大名竞相购买。明末福建的藏书家谢肇淛(1567—1624)、徐(1570—1645)等人的藏书大量流入,昌平坂学问所和前田纲纪(1643—1724)等的收藏(尊经阁文库现藏)如实反映了当时汉籍流通的状况。

但是,总体上说,江户时代武家收集的汉籍,是这类从大陆新传来的以中国本为主的书。而江户时代初期德川家康的收藏,以及继承京都五山僧的上杉家家臣直江兼续(1560—1619)的藏书,都应该当作特殊的情况,与日本自古以来的以古刻古钞本为主的藏书活动有所不同———直江带着足利学校的学者涸辙一起出兵朝鲜,接受了朝鲜木活字印刷的影响,与此同时有了涸辙的木活字出版,其代表就是庆长12年用木活字印刷《文选》。(直江从五山禅僧得到的古刻古钞本汉籍,现藏于米泽市立图书馆。)换言之,我们应当看到虽然进入了江户时代,汉籍古钞本仍然大多依靠遵循学统的博士家(活跃于江户初期的清原秀贤〈1575—1614〉,以及与清原博士家有姻亲关系的梵舜〈1553—1632〉)、以寺院为中心的学僧、以及略为特殊的曲直濑家(养安院)等医家而保存。

不过,幕藩体制确立后,各大名家创设文库,藩校充实藏书,书籍的流动渐渐活跃。江户时代前期,除御三家外,还出现了金泽的前田纲纪、岛原的松平忠房等突出的藏书家大名,以及师事山崎闇斋(1618—1682),出版自著《玉山讲义》的会津藩主保科正之(1611—1672)这样的学者大名。结果,在儒家朱子学的振兴中,林家以外的儒家确立了其学问的地位。江户前期至中期,儒学者的活动更加多样,出现了古学派。伊藤仁斋(1627—1705)、荻生徂徕(1666—1728)等杰出学者主导了学界,以研究古写本、古刻本为第一要义的信奉儒学的学问告一段落,学术转向了以独立的阐释经义为重的方向。这样的倾向在江户时代逐渐深化,学者以学问为追求撰写著作。与古刻古钞本相比,学者著作多次修改的稿本,在图书文化史上似乎占据了很大的位置。江户时代儒学的历史在安井小太郎的《日本儒学史》(昭和14年,富山房)及高田真治著《日本儒学史》(昭和16年,地人书馆)中有详细的介绍。另外,通过笠井助治《近世藩校书籍出版研究》(昭和37年,吉川弘文馆),可以明了大名主导下各藩校的图书出版事业。由上述著作,我们可以知道江户时代图书文化史发展的概要,但尚不能完全清楚从大名开始,藩校、学者等在藏书的背景下进行学术活动的实际情况。江户时代的藏书家实际就是大名。而学者的藏书只是自己的稿本,这样说大概也并不为过。要了解江户时代汉籍流动的实际情况,藩校的旧藏书研究之重要,从上述理由来说已无庸赘言。但总而言之,通过深入理解文献史和学问史的有机联系,江户时代的文化变得距我们更为切近,它指示了连接中世和近代的线索。

虽然日本古刻古钞本汉籍作为研究对象被注意始于江户时代后期,但早在江户时代中期,享保7—8年(1722左右),伊予西条藩的山井鼎(昆仑,1690—1728)就赴足利学校,对有关《七经》(易、书、诗、春秋左氏传、礼、论语、孝经)、《孟子》的古刻古钞本进行校勘,《七经孟子考文》的撰成,是其最早的显著成果。该书于享保15年由荻生徂徕、荻生北溪(物观,1673—1754)撰序和补遗并上梓,通过长崎奉行送到中国,被乾隆帝的《四库全书》收载,嘉庆二年(1797)经阮元(1764—1849)翻刻,对中国的校勘学产生了影响。另一方面,从与徂徕学相反的折衷派井上兰台(1705—1761)、井上金峨(1732—1784)开始,金峨的门人吉田篁墩(1745—1798)撰《论语集解考异》,以庆长古活字本为底本,参校三种古写本和三种古刻本,于宽政3年(1791)用木活字出版(参照拙作《庆长刊论语集解之研究》,斯道文库论集三十辑,平成8年)。金峨的门下还有山本北山(1752—1812),北山门下有大田锦城(1765—1825)、朝__川善庵(1781—1849),锦城门下有海保渔村(1797—1866),他们把以文献为主的考证作为治学方法。善庵的父亲片山兼山(1730—1782)也用后来发展出考证学的古注学方法,以“山子点”之名出版“四书五经”和“文选”等书,对弟子进行教育。幕府的第八代大学头林述斋(1768—1841)在文化年间(1804—1817)出版了中国已亡佚的书(《逸存丛书》十五种),重视古文献的风气由此渐渐普及。校订覆刻从大陆舶来的较好版本的大名,以及受其庇护的学者逐渐活跃起来。例如,文政六年(1823)摹刻影刊了弘安二年(1279)写本《古文孝经》的福山藩主阿部正精,支持藩儒盐田屯校订出版清代毕沅经训堂校本《吕氏春秋》(斯道文库藏有校正本);姫路藩主酒井忠道本有翻刻《渊鉴类函》的打算而未实行,但在其庇护下,葛西因是(1764—1823)于文化一年(1804)覆刻了清黄丕烈刻本宋天圣明道本《国语》。另外,文化十一年(1814)井上金峨的门人龟田鹏斋(1752—1826)在关宿藩主久世广域的庇护下,以所校订古钞本为底本而刊刻了《旧注蒙求》。这些都是在中国一流的校勘学成果,和日本自古已有的文本的光辉照耀下,而成就的划时代的出版物。由这些例子可以看出,江户时代后期的汉学,从中世以来引以为荣、江户前期仍保持全盛的以训读为重点的传统中走了出来,实现了向以白文为主、参照古钞古刻本探求本文的文献学方法的发展。

这样的气象又是与日本国学的动向密切相关的,正如日本的国学者藤原贞干(1721—1789)的《好古日录·小录》所认为的,在文献学上运用古代遗品的考证学,对古文献的研究有很大的刺激。宽政九年(1797)出版的该书中,有“古本”项,贞干将“古写本”作为珍品,对实见的《尚书》、《诗经》、《论语(义疏、集解)》、《古文孝经》、《御注孝经》、《孟子》、《春秋左氏传》和《蒙求》的古写本进行解说,亦言及五山版的《聚分韵略》(大内版)、《柳宗元集》(堺版·俞良甫版)等,是关注汉籍古刻古钞本最早的著作之一。藏书家屋代弘贤(1757—1841)的不忍文库、塙保己一(1746—1821)的和学讲谈所,其兼收和汉的藏书,受到注重文献校订的考证学者的不少影响。

在此需要特别提出的是一位考证学者狩谷棭斋(1774—1835)。狩谷棭斋出生于古书肆,是拥有御用商人财力的町人学者,因而能够不固守学统和陋习,纯粹地接触材料,诚实地进行古物研究。狩谷棭斋最终虽未有意识地确立自己的学术理念,但和当时(文化文政时代,19世纪初)自幕府林家学统而出、自成一家的松崎慊堂(1770—1844),以及同样是町人学者的市野迷庵(1765—1826)等人,学问趣味一致,因此被归为“江户时代后期考证学”学派。

从自己所藏的古籍古物中,狩谷棭斋实践了应当被称为实物实践的经验主义的学问。棭斋向屋代弘贤学习书法,书风是舒畅的中国风,在其身边聚集的学者似乎也都是同样的书风。他受音韵学者山梨稻川(1771—1826)的影响,进行《说文》、《尔雅》等中国辞书的研究;又嘱咐弟子涩江抽斋(1804—1858)进行日本古辞书《倭名类聚抄》的研究,与松崎慊堂切磋古代尺度研究,与国学者清水浜臣(1776—1824)一同校订国学数据等等,不胜枚举,影响甚广。川濑一马博士在《书志学》四卷六号(昭和十年)《狩谷棭斋号》发表的研究中,详细阐述了以上学术成就。

特别要注意的是,狩谷棭斋的校勘学受到吉田篁墩的影响,加之其丰富的藏书背景,在日本的汉籍收藏校勘史上,留下了前所未有的伟业。另外,与棭斋同时期的町人学者市野迷庵(1765—1826),在校勘古刻古钞本方面有深厚的造诣,对棭斋影响最大。市野迷庵于文化十年(1813)著《正平版论语札记》,文化十三年覆刻正平版《论语》单跋本,文政元年(1818)撰写了解说经书版本的书稿《读书指南》(昭和十年弘文堂翻刻)。

几乎同时,以赴虾夷地探险而著名的近藤正斋(守重,1771—1829)在文化五年(1808)成为书物奉行官,文化十三年(1816)呈递了据其他古刻古钞本校勘的《五经》(实际未获回音。天保年间松崎慊堂再次呈递《十三经注疏》的校勘,亦无果);文化十四年呈献收藏幕府御书物的红叶山文库的调查报告《右文故事》,并以对金泽文库、足利学校的旧籍进行研究为主,在文政六年(1823)撰著了《正斋书籍考》(以上国书刊行会明治38、39年翻刻)。近藤正斋构筑了日本自古相传的重要汉籍古本的目录学、书志学研究的基础,首次对有名的古写本及书志学用语进行了整理。

这样,可以说在全盛的校勘学潮流中,对校勘所必要的古版本的藏所和实态进行再认识,所谓版本学的实践势在必行。棭斋际当此时,指示了校勘、影写和收藏三方面的划时代的学问,成为近世日本版本学的先驱。以下用实例展示其实践。

斯道文库所藏明嘉靖年间(1522—1566)刻《尔雅注疏》(十三经注疏本)是棭斋的亲笔校本,用朱墨蓝三色题写校记。棭斋于文化八年(1811)用家藏的明刻本、文化九年用宋郑樵注本相校勘,文政十三年(1830)又与涩江抽斋(1804—1858)一同对校了昌平坂学问所所藏元刊本(现宫内庁书陵部藏)。抽斋因乃师市野迷庵和伊泽兰轩(1777—1829)于文政9年和12年先后离世,遂师事棭斋,对棭斋的书志学帮助很大。抽斋从老师那里继承的校本数量之庞大可以想象,可惜全部都散佚了,所以森欧外的小说《涩江抽斋》似也无法对抽斋的校勘学有深入的描写。像棭斋这样,长年累月对一书的字句进行校勘,是汉代刘向以来的中国校雠的特点,即一人持本一人读书校字的二人对校的方法。这样的态度也影响了校雠学的发源地中国,忠实过录棭斋校记且所用底本相同的《尔雅注疏》被观海堂收藏。另外,斯道文库所藏明代毕效钦本《博古全雅(五雅)》(明世裕堂刊本)有文化十年棭斋的校记,校记跋文中,棭斋为没有对校的合作者而深感遗憾。棭斋殁后,天保八年(1837),此书加入了兰轩之子伊泽榛轩(1803—1852)的校记。本书散出后,被清末学者购入,后又返回日本。在本书的跋中,清人对棭斋校订中反映的朴学渊源,甚为感动。

校勘的意义在于忠实地保留原本,这样的理念不仅关系一两个文字,而是涉及到全书的模样,因而是为原样保留古刻古钞本而发展起来的学问。本来,写本最初的性质,是无法得到原本时,以制作复本为目的而产生的形式。而细致入微地模写原书字样,是前述的中国明末的汲古阁毛晋和述古堂钱曾等人以来的传统。这样的写本不是作为覆刻本的写样,而是体现复本自身的意义,如影宋写本是汲古阁最为得意之物。但以后数百年,此类逸品在技术和意识上都没有再出现。

棭斋以宋版为主影写善本,再现了影钞本的精致。例如斯道文库藏有宋谢薖的文集《谢幼盘文集》宋绍兴二十二年(1152)抚州州学刊本影写本三册,忠实地钞录原书。此书的宋刻本在中国久已失传,日本传本是孤本。棭斋得到此书后,用薄纸将包括虫蛀的地方一一影写,并于文化十一年(1814)写了以下的跋:“余初得此本观之,字软刻粗,颇不类宋,以为是明初覆刻耳。今读此跋,知万历之时已不传于世,唯内府存之。若有明初刻本,不当如此绝少。盖宋刻亦有精粗,不可一概论也。文化十一年季夏棭斋望之识”。

棭斋最初以为此书非宋版,但从清朱彝尊(1629—1709)的《曝书亭集》知道,此书在明万历时代(16世纪后半期)除宫中所存唯一一部外已无传本,明谢肇淛据以钞写一部传世。如果是明刻本不应传本如此稀少,因而认定此书确是宋版而非覆刻本。虽然棭斋没有把此书当作逸品看待,但他为钞写精致的影写本所作的努力,就像以魔术师般不可思议的才能为书注入了生命。棭斋之后,此宋版经浅野梅堂(1816—1880)、向山黄邨(1826—1897)之手,被杨守敬用古物易得,并于光绪十年(1884)题写跋文。后来又归清代大藏书家潘祖荫(1830—1890),民国时涵芬楼将其影印收入《续古逸丛书》。原本现藏上海博物馆。

棭斋影写本的成果,影响到了当时幕府医官的医书覆刻。例如嘉永二年(1849)幕府医学馆忠实地影写覆刻宋版《备急千金要方》(金泽文库本),与此项事业有密切关系的医官多纪元坚(茝庭,乐春院,1794—1857)、小嶋宝素(1797—1848)等,是当时医生兼书志学者的一群人中的先驱。此书的版木光绪四年(1878)运往中国,并在中国重印。棭斋忠实地制作影写本对处理古籍是非常必要的,是具有最高学术价值的工作,为再认识古刻古钞本提供了有力的帮助。

这样的事业具有怎样的收书和藏书的背景,对于一般学者而言是最不容易明了的侧面,也是有关棭斋的无法完全把握的事情。前述《书志学》棭斋特集号翻印的棭斋藏书目录《求古楼书目》,展现了其一角(该目从静嘉堂文库本翻印,原书是棭斋殁后由其近旁的人编纂抄出的)。不过,仅从此目录也可一窥当时首屈一指的藏书:汉籍主要是室町时代以前的古钞本、宋元版、批校本明版、五山版和古活字版等日本古刻本,朝鲜版等。这大致划定了近代以来书志学者所称善本中汉籍善本的范围。下面以斯道文库所藏的几种为例加以说明。

1.论语集解十卷 魏何晏集解 室町时代末期三十郎盛政写本 清原家点本 二册

本书为室町时代末期三十郎盛政从博士清原枝贤(1520—1590)本转写,外封是当时的原装,是显示了室町后期清家的繁荣的贵重传本。

2.孟子十四卷 汉赵岐注 室町时代初期写 五册

本书卷末有“孟子篇序”,是赵岐注(古注)《孟子》的古钞本中最古的写本,字句和博士家写本稍有系统上的差别。对寺院系统写本的研究颇有价值,为广隆寺旧藏。

3.朱文公校昌黎先生文集四十卷 唐韩愈撰 元后至元六年(1340)建安日新书堂刊 六册

4.增广注释音弁唐柳先生集四十三卷 唐柳宗元撰 元刊 八册

此二种是室町时代从大陆传来,经学问僧阅读并保存的元版。

这样对中世汉籍的搜访,必须具备洞彻很长历史的鉴别眼光。特别是棭斋收藏的寺院系统的古本具有很高的价值,这不仅在于书写年代早和宋元版多,还在于可以据此探索日本汉学接受的历史,可以说是棭斋的藏书首次令世人系统地了解了这种价值。因此,棭斋散出的藏书被朴学家们竞相搜集,前二书入安田文库(二代安田善次郎),后二书由松崎慊堂传给了浜野文库(汉学者浜野知三郎)。

另外,棭斋突出的功绩不是藏书秘不示人,而是将藏书公开,并邀请同好审定。据川濑一马博士等人的研究,棭斋从文化十二年(1815)左右开始集合其所藏善本,举行聚会。以棭斋为中心,有屋代弘贤、增岛兰园(1769—1839)、伊泽兰轩(1777—1829)、市野迷庵、多纪元坚、近藤正斋、小嶋宝素等人参加。当时展览品的目录,有《求古楼展观书目》(西尾市岩濑文库藏)存世。“宋本三国志 缺一册 长六寸四分 半幅四寸一分半 四周双边 十行十九字 乌丝外标题 有真净院朱印 又惜阴黑印 市野”之类的著录,已明确指示了书志学著录和鉴定的基本方法。此目录在多次展览的过程中有了公开化的发展动向。可以想象,这项工作的意图不只是好事者之间的同好会,而是将当时的汉籍现存善本作为文化遗产去认识。棭斋殁后,下一代的书志学者涩江抽斋(1804—1858)、森立之(1806—1885)、小嶋尚真(宝素之子、1829—1857)、以及海保渔村(松崎慊堂门人,考证学者1797—1866)等,于安政三年(1856)左右完成了善本解题目录《经籍访古志》。

以下稍微介绍《经籍访古志》相关的情况。此书在上述背景中成立,可说是在原本实证主义的基础上,展现日本中世以来的汉籍善本接受的书志学善本解题书目。但从江户时代整体的文献学发展的角度看,它又是考证学的一大成果。从与中国的版本学比较的角度看,它和清末版本学的一大成果莫友芝(1811—1871)撰《郘亭知见传本书目》(此书后有傅熹年整理傅增湘增补本,1993年翻刻)几乎同时出现,在共同研究、版本解说方面都有相同的编纂旨趣,对书志学的历史来说,都是意义十分深远的书目。此书以《求古楼展观书目》和《古卷闻见录》(嘉永4年,1851,小嶋尚真编,大东急记念文库藏)等为基础,参照嘉永五年涩江抽斋、森立之、小嶋尚真、堀川舟庵在多纪元坚的绿汀药院共同编纂的初稿本(昭和十年,日本书志学会影印,原本烧失)和二稿本(小嶋宝素的誊清稿本,鹿田松云堂旧藏),于安政二年(1855)完成了第三稿(泷川龟太郎旧藏)。之后森立之和小嶋尚(尚真弟,1839—1880)完成传钞本,在书志学者间得到尊重,但未能付梓,直到大正五年(1916)终于由国书刊行会翻印。当时来日的杨守敬见到此书后大为惊叹,立刻收购了该传钞本。并商于徐承祖,于明治十八年(清光绪十一年,1885)在日本铅印。此书对于汉籍的本国中国有如何重大的意义,从这段史实中即可了解。

实际上,得到《经籍访古志》后,杨守敬据以进行访书活动,得到了作为观海堂藏书主要部分的各种堪称精华的日本古钞古刻本,并根据访得书籍的实际情况纠正了森立之的错误。桥川醉轩、长泽规矩也旧藏的徐氏刊本《经籍访古志》中,有杨氏手批,从中可以看到考订版本的内容,以及购得善本的意气风发之态。此书外封上杨氏的亲笔跋文云:

“大抵此书所载佳本,守敬约得其半,其不能得者,亦多方影抄之。至于奇籍出此录之外者,守敬亦多有之。俟《访书志》成而后知守敬苦心捜罗,为日人所惊讶者也。”

杨守敬似乎有相当数量的收获。不只是收藏,通过影抄制作复本也是仿效森立之的传统,印制对书志学来说极为重要的书影,也是仿效森立之。杨守敬所印书影集《留真谱》,实际上是在得到森立之《经籍访古志》的图录之后,模仿其设计并加以增补而出版的书。

《经籍访古志》的相关情况,详见长泽规矩也《经籍访古志考》(《长泽规矩也著作集》第二卷,汲古书院,昭和57年)和川濑一马《经籍访古志之成立———特别是关于初稿本及其以前的情况》(《神田博士还历记念书志学论集》,平凡社,昭和32年)。该书的二稿三稿及传钞本等,现在藏所大都不明。

以上是明治前半期书志学的动向,汉籍的主要流向,以及藏书家的历史。若由此俯瞰,则应当可以了解杨守敬在日本购得汉籍善本的原委,及该举措是在如何特殊的状况下进行的。由此亦可了解日本所存善本的情形,以及掌握了这些善本情形的日本书志学达到了怎样的水平。换言之,中国到杨守敬为止的文献学,同日本到江户时代末期的汉籍善本的流通,经过了必经之路,拜访了必经之人,浑然一体中导入了新的血液,背负了数百年的历史,中国书的精英流传日本的宋元版,和日本书的精英古钞本,在其中交相辉映。

从中国的明末清初、日本的江户时代初期开始,经过种种的曲折,中国的文献学似乎和日本的善本一起,等待着杨守敬和狩谷棭斋的出现。打开了杨氏日本古刻古钞本眼界的《经籍访古志》,其不可估量的意义,令今日日中两国所有的阅读者倾服。

作者附记 本文初稿曾发表于早稻田大学中国古籍文化研究所亚洲地域文化学丛书第6辑(雄山阁,2008),收入本刊时已经笔者修改。中文翻译得到复旦大学中国古代文学研究中心硕士研究生杨洋女士的帮助,在此谨致谢意。

来源:公众号《善本古籍》