中国古籍

古籍修复师:

比大熊猫还稀少的“国手”

“国手”最后的弟子

修复这门手艺,一直依靠师徒相承而延续,朱振彬很幸运,他是“国手”张士达最后的弟子。

修复这门手艺,一直依靠师徒相承而延续,朱振彬很幸运,他是“国手”张士达最后的弟子。

1982年,江西南昌,一代国手张士达与爱徒合影。前排张士达,后排左起朱振彬、刘峰、刘建明。

1980年冬,刚刚高中毕业的朱振彬因为国家图书馆的一项政策—馆员子弟可优先来馆就业—来到了国家图书馆,随即被分配了一项学习任务,跟随修复大家、已80高龄的张士达学习修复。

当时的工作地在珠市口附近的香厂路国务院第六招待所,这里也是《中国善本书目》的编辑部所在地。编纂《中国善本书目》是周恩来总理的遗愿,因着这部书,当时国内著名的版本学家齐聚一堂,冀淑英、李致忠、丁瑜、魏隐如等师傅的老友,常常过来串门谈古论今。比如,鲁迅、郑振铎等那些对朱振彬来说只存在于书本里的人物,原来都是常常请师傅修书,甚或向师傅讨教修书秘籍的老客户、老朋友。

师傅常会在闲谈中提到一位老友、藏书大家周叔弢。弢翁是极少数既懂藏书,又了解重视修复和保护的先生。正是他,在1959年时以人大代表的身份,与著名版本目录学家、古文献研究专家徐森玉联名建议国家设立装帧技术培训班。

1962年,培训班分别在当时的中国书店和北京图书馆设立,张士达就是北京图书馆培训班的老师之一。此后近20年,国家再无培训修复人才之举,到1980年时,这一行已然出现青黄不接,师傅只好再次出山,朱振彬也才得以成为他最后的弟子。

朱振彬最先学的是识别纸张。即便识得纸张,若想为每一册配到合适的纸张也不容易。张士达修书特别讲究配纸—颜色、薄厚,甚至纸张纤维的纹理走向都要尽量与一致。

善本用纸,都是传统手工造纸术的产品。造纸师傅们每次抄纸的时候手劲儿不同,纸张的薄厚就会不同,这造成即便是同一册,每一页纸都会不一样。再加上存放时间历经几百年,纸张渐渐氧化,同一册书,通常中间的纸张颜色浅,前后两端容易接触外界的纸张颜色较深。深浅之间的微妙渐变,亦需要仔细观察、搭配,才能在修补残破之处时补得天衣无缝。

修复国图镇馆之宝《敦煌遗书》

1983年春,朱振彬出师,回到国家图书馆善本组报到,正式成为一名修复师,开始接触真正的善本。

1980年冬,刚刚高中毕业的朱振彬因为国家图书馆的一项政策—馆员子弟可优先来馆就业—来到了国家图书馆,随即被分配了一项学习任务,跟随修复大家、已80高龄的张士达学习修复。

当时的工作地在珠市口附近的香厂路国务院第六招待所,这里也是《中国善本书目》的编辑部所在地。编纂《中国善本书目》是周恩来总理的遗愿,因着这部书,当时国内著名的版本学家齐聚一堂,冀淑英、李致忠、丁瑜、魏隐如等师傅的老友,常常过来串门谈古论今。比如,鲁迅、郑振铎等那些对朱振彬来说只存在于书本里的人物,原来都是常常请师傅修书,甚或向师傅讨教修书秘籍的老客户、老朋友。

师傅常会在闲谈中提到一位老友、藏书大家周叔弢。弢翁是极少数既懂藏书,又了解重视修复和保护的先生。正是他,在1959年时以人大代表的身份,与著名版本目录学家、古文献研究专家徐森玉联名建议国家设立装帧技术培训班。

1962年,培训班分别在当时的中国书店和北京图书馆设立,张士达就是北京图书馆培训班的老师之一。此后近20年,国家再无培训修复人才之举,到1980年时,这一行已然出现青黄不接,师傅只好再次出山,朱振彬也才得以成为他最后的弟子。

朱振彬最先学的是识别纸张。即便识得纸张,若想为每一册配到合适的纸张也不容易。张士达修书特别讲究配纸—颜色、薄厚,甚至纸张纤维的纹理走向都要尽量与一致。

善本用纸,都是传统手工造纸术的产品。造纸师傅们每次抄纸的时候手劲儿不同,纸张的薄厚就会不同,这造成即便是同一册,每一页纸都会不一样。再加上存放时间历经几百年,纸张渐渐氧化,同一册书,通常中间的纸张颜色浅,前后两端容易接触外界的纸张颜色较深。深浅之间的微妙渐变,亦需要仔细观察、搭配,才能在修补残破之处时补得天衣无缝。

修复国图镇馆之宝《敦煌遗书》

1983年春,朱振彬出师,回到国家图书馆善本组报到,正式成为一名修复师,开始接触真正的善本。

朱振彬从18岁进入修复行业,至今已经近40年。

那时候,工作没多久,朱振彬就接手修复一批彝文书。由于曾经的保存条件不好,书上沾了不少动物的排泄物,时值盛夏,刚一打开书卷,骚臭味儿就扑面而来。明代《阙里志》纸张已经絮化,一打开书卷,就往外飞毛毛,恰逢天气炎热没戴口罩,朱振彬和几位同事全都中招,不停打喷嚏,还长了一脸红疙瘩。

虫蛀、鼠啮、火烬、脆化、酸化、粘连、絮化……所患的疑难杂症,每一种都不好对付。酸化的,得采取酸碱中和的办法,把的书叶泡在碱性溶液里;粘连的,得给包上皮纸和毛巾,上竹屉蒸笼上蒸熏,让纸张间的墨汁和水渍慢慢化开。所有病症的治疗中,尤以絮化、脆化最难。但凡得了这两种病,的书叶就像“酥皮点心”一样,摸不得碰不得。

1989年,新中国成立后的第二次大型修复工程—《敦煌遗书》修复正式启动。1991年,修复工作真正开始。那时候,国图的老一辈修复专家均已退休,朱振彬和四五个年轻同事就成为了修复主力,大战“酥皮点心”。

那时候,工作没多久,朱振彬就接手修复一批彝文书。由于曾经的保存条件不好,书上沾了不少动物的排泄物,时值盛夏,刚一打开书卷,骚臭味儿就扑面而来。明代《阙里志》纸张已经絮化,一打开书卷,就往外飞毛毛,恰逢天气炎热没戴口罩,朱振彬和几位同事全都中招,不停打喷嚏,还长了一脸红疙瘩。

虫蛀、鼠啮、火烬、脆化、酸化、粘连、絮化……所患的疑难杂症,每一种都不好对付。酸化的,得采取酸碱中和的办法,把的书叶泡在碱性溶液里;粘连的,得给包上皮纸和毛巾,上竹屉蒸笼上蒸熏,让纸张间的墨汁和水渍慢慢化开。所有病症的治疗中,尤以絮化、脆化最难。但凡得了这两种病,的书叶就像“酥皮点心”一样,摸不得碰不得。

1989年,新中国成立后的第二次大型修复工程—《敦煌遗书》修复正式启动。1991年,修复工作真正开始。那时候,国图的老一辈修复专家均已退休,朱振彬和四五个年轻同事就成为了修复主力,大战“酥皮点心”。

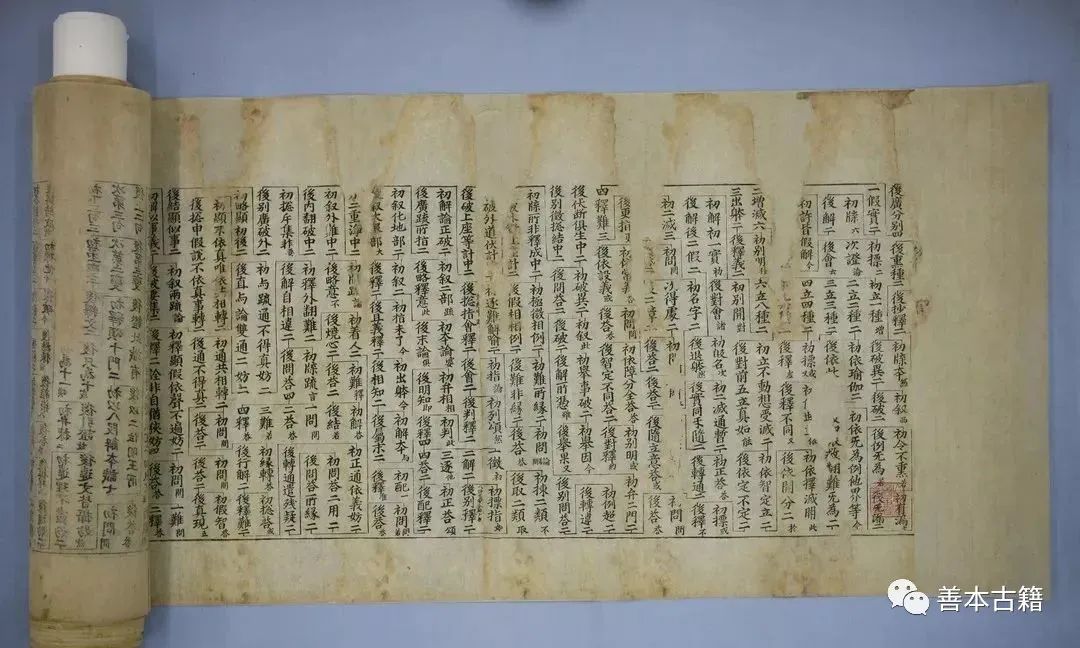

敦煌遗书专藏之《成唯识论了义灯钞科文》修复前

《敦煌遗书》是对1900年发现于敦煌莫高窟17号洞窟中一批书籍的总称,包含了2世纪至14世纪的古写本及印本,总数约5万卷。它如今散落在世界各地,其中,收藏在国家图书馆内的万余卷是镇馆四大宝之一(注:另三大宝为《永乐大典》、《赵城金藏》、《四库全书》)。

由于藏量巨大、年代久远,《敦煌遗书》的修复只能以抢救为主,重点修复那些“病入膏肓”的书卷。这其中,纸张采用竹纸的,常常会脆化为很多细小的碎片,有的寸许,有的也就大米粒儿一般。这时候的朱振彬俨然拼图能手,把拆开,小心翼翼揭开每一叶,兜住它的碎片,再耐着性子,付出几倍于普通修复的时间,把这些碎片拼正确。

敦煌遗书专藏之《成唯识论了义灯钞科文》修复后

拼好之后,要用毛笔和特制的糨糊进行“微相入”。每每到这一步,朱振彬的工作间里都安静得仿佛时间静止。他浑身肌肉高度紧张,拿起充当“手术刀”的普通毛笔,蘸上比米汤还稀的糨子,待笔尖不滴糨子时,才轻轻点在碎纸片的边缘,牵引着碎片和书叶之间的毛茬轻轻搭上。

这时候,下笔稍微重一点,碎片就粘在毛笔尖上不肯下来,再一提笔,干脆就彻底被从上揭走,损伤书籍。下笔轻了,碎片和书页之间搭不上,一拎起来碎片掉了,又得重拼。

还有些采用的是皮纸,皮纸的纤维略长于竹纸,老化时形成的“酥皮”并不会断裂成一个个碎片,而是纸张的纤维异常稀疏,絮化得就像豆包布,叶面上的字迹也都走样变形。给这样的书叶做“微相入”时,每一次操作的空间还不足一毫米。

“整旧如旧”的修复原则

修复时常常可以看到前人修复的痕迹,中栏线破损的部分,前辈都在补好书页后再把残缺栏线划齐。而对栏线以外的破损,如天头、地脚的位置,直接用了裁掉再补的方法。朱振彬认为,前辈的这些方法并不可取。

早在1949年新中国刚刚成立之时,朱振彬的师傅张士达那一代修复师就在修复国图镇馆四宝之一《赵城金藏》时确定了一个修复原则“整旧如旧”。“先生常说,看一部书修得好坏,不能看是否修复一新,要看是否古风犹在。”

《赵城金藏》

朱振彬回忆,这是师傅坚守一生并传递给后辈的理念。一部破烂不堪的,书脊的上下两角也往往由直角磨成圆角了。有些修复师会在补破的同时随手把两个圆角也补了,使圆角变回直角。而张士达不会这样做,他总是把圆角还保留住,即使有的圆角出现了破损,也是把这部分破损补好维持原样。

后来,待到朱振彬这一代修复师修复《敦煌遗书》时,冀淑英等版本大家们又多次讨论,为修复增加了“最少干预”、“可逆性”、“抢救为主、治病为辅”的原则,最大限度保留原貌,也为日后修复手段进步,可以重新修复这些留下可能性。

一群比大熊猫还要稀少珍贵的人

2006年,朱振彬和同事们曾经统计过,当时全国的修复人才不足100人。修复师,是一群比大熊猫还要稀少珍贵的人。也是从那时开始,我国启动了第三次修复人才的培养。国家保护中心开办修复培训班,培训业内人士;技艺高超的修复师们采取一对一的形式,带徒授业;中山大学和复旦大学还开设了修复的硕士研究生教育……在国图善本组,修复师史无前例的达到了19人。

眼看着技术的传承步入正轨,朱振彬心里却在担心另一件事——修复所必需的传统原材料越来越少。

正在准备修复的天禄琳琅藏书明刻本《唐类函》

《唐类函》侧视图

就拿朱振彬手头正在修复的清代皇家内府藏书《天禄琳琅》来说。这批异常精美,每一册书卷上都钤有“乾隆御览之宝”、“五福五代堂宝”、“八征耄念之宝”、“太上皇帝之宝”、“天禄琳琅”等五枚大印,史称“乾隆五玺”。而且中的一部分纸张采用了中国古代造纸术巅峰之作—并称为“一金一玉”的开化纸和太史连纸。可如今,这两种纸早已难觅踪影,国图也是靠百余年积累才留下一些。

朱振彬曾听师傅说过,从前老先生们都有一大雅兴,去琉璃厂寻觅古纸,这既带有一定的文化自觉,又受修复理念驱动。上世纪二三十年代,老先生们还能收到零星的开化纸及太史连纸,但后来市面上几乎不见踪影。现在大多数业内人士,对这种顶级纸张也只是闻过其名,从未见过其貌。

已经修复的天禄琳琅藏书明刻本《十七史详》

2003年,国图启动《西夏文献》修复工程。这批经折装所用的是麻纸和皮纸,可如今已再无麻纸,只能尽量找相近的纸张来修复。即便是皮纸,要想找到满意的也不容易了。

为了确保修复材料不含化学物质、不含酸,朱振彬连糨糊也不敢在市面上买现成的,而是带着徒弟们自己动手制作。他将买来的纯天然小麦面粉和水去除面筋,再把粉子洗出来晾干,这样才能得出纯天然的糨糊原料。待到修复时,调糨糊所用的水都得是纯净水或蒸馏水。

如今,采用科技手段仿制修复材料的尝试已经开始。全社会对保护的重视正吸引越来越多社会资源投入其中。修复的故事还在继续。

来源:新周报

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)