有明一代大量精美的戏曲插图本被刊刻是中国古代出版史与戏曲史上的典型现象。据统计,现存明刊戏曲插图本有剧目159种,版本369种,涉及了当时所有的戏曲文体样式与版本形态:从文体看,有杂剧、戏文与传奇三类;从版本形态看,有单刻本、选集本与别集本。大量刊刻的戏曲插图本促进了戏曲的阅读,为剧本提供了新的阐释,带来新的接受,在某种程度上插图形态之演变也意味着戏曲的雅俗之变。

作为图文共存的版本形态,插图本在我国图书史上源远流长,“索象于图,索理于书”,左图右史,图文并茂等提法昭示着插图本的重要性。鲁迅曾云:“降至明代,为用愈宏,小说传奇,每作出奇,或拙如画沙,或细于擘画,亦有画谱,累次套印,文采绚烂,夺人目睛,是为木刻之盛世。”[1]427此判断阐明了明代乃中国小说戏曲插图本生产之高峰期,当时小说戏曲插图精品迭出。天启五年武林刻本《牡丹亭还魂记·凡例》云:“戏曲无图,便滞不行。”因此,有明一代尤以戏曲插图本为盛,往往于书名冠以“出像”“绣像”“出相”“全相”“全像”等字眼,此乃出版史之典型现象。张秀民先生曾估计明刊插图本当在千种左右[2]355,据笔者统计,现存明刊戏曲插图本有剧目159种,共计369种版本,可见明刊戏曲插图本在当时图书出版中之重要地位。在对现存文献调查的基础上,本文主要考察明刊戏曲插图本的概况与阶段特征,以揭示作为版本形态的戏曲插图本所具有之戏曲史意义。

现存明刊戏曲插图本涉及了当时所有的戏曲文体样式与版本形态:从文体看,有元明杂剧、宋元戏文与明传奇;从版本形态看,有单刻本、选集本与别集本。

(一)戏曲文体

戏曲自宋元以来,即有杂剧与南戏两种文体类型,入明以后,宋元戏文一变而为传奇,中国戏曲又出现了一种新的文体类型。

1.杂剧。据统计,明刊元明杂剧插图本共有16种,其中单行本有《西厢记》《娇红记》《西游记》《昆仑奴》《识英雄红拂莽择配》《歌代啸》;合集本有《四声猿》《大雅堂杂剧》《两纱》《苏门啸》《四大痴》《四太史杂剧》《元曲选》《顾曲斋元人杂剧选》《盛明杂剧》《古今名剧合选》。从规模看,既有《昆仑奴》《识英雄红拂莽择配》《四声猿》这样的小部头,又有卷帙浩繁的《元曲选》《盛明杂剧》,不仅内容多,插图数量也甚多。

从配图方式看,既有一折一图,如《西厢记》大多明刊本皆插图20幅,《西游记》每出配图一幅,共24幅,《顾曲斋元人杂剧选》几乎是每折配图一幅;又有据每剧之内容来配图一二幅,如《元曲选》主要据其题目正名来配图,每剧插图2或4幅,《盛明杂剧》《古今名剧合选》每剧据情节配图2幅。从插图内容看,以呈现剧情为主,将文字性的故事情节以图像形式呈现出来。

2.南戏。南戏与传奇之界限,众说纷纭,此处以作品产生朝代来划分,宋元为南戏,入明以后为传奇。[3]南戏插图本有13个剧目:《荆钗记》《白兔记》《拜月亭记》《杀狗记》《琵琶记》《破窑记》《赵氏孤儿记》《冯京三元记》《东窗记》《胭脂记》《寻亲记》《金印记》《观音鱼篮记》等,其中《琵琶记》21种,《荆钗记》5种,《白兔记》2种,《拜月亭记》5种,《赵氏孤儿记》2种,《破窑记》2种,《金印记》2种,其余各1种。在13个剧目之中,有7个皆有2种以上插图本,可看出产生于宋元的南戏在入明之后颇受明人欢迎。总体来看,其插图内容主要为故事场面,插图者选择南戏文本中的关键与重要出目,配以插图,将文字性的情节转化为故事图,以辅助读者阅读。

3.传奇。据统计,传奇插图本有剧目130余个,版本200余种。明代前中期的传奇创作,作品寥寥,目前还没发现传奇插图本。嘉靖后期,戏曲创作演出的势头渐趋兴盛,嘉靖四十五年(1566年)新安余氏刊刻《荔镜记》插图本,中栏插图,图嵌文中,共计209幅。此为现今所知最早的传奇插图本。万历年间,戏曲创作进入黄金期,作家和作品大量涌现,佳作层出不穷,戏曲演出也欣欣向荣。在这一大背景下,传奇插图本大量出现。总体看,这一阶段现存明刊传奇插图本约有150种,即75%的明刊传奇插图本出现在此时。所涉剧目有《红拂记》《玉簪记》《玉合记》《浣纱记》《千金记》《牡丹亭》等,从当时演出记载看,皆为流行剧目,从插图本数量看,皆有3种以上,可看出这些剧目在当时之流行程度。

万历传奇高峰过后,明末传奇创作仍延续着万历之余势,不断有佳作涌现。据统计,这一时期出现的传奇插图本有近40种,占明刊传奇插图本约20%,如吴炳《西园记》《画中人》,孟称舜《娇红记》,袁于令《西楼记》,阮大铖《燕子笺》等,皆有精美的插图本。

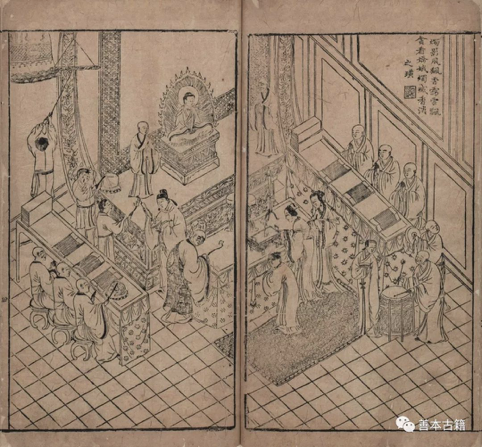

从插图内容看,最早的传奇插图多为故事图,在文本的关键之处,配入插图,吸引读者或引导读者阅读。富春堂、文林阁、世德堂及闽建书坊刊刻的传奇插图本,带有强烈的演出痕迹,插图者似乎将舞台演出场面纳入插图之中。不过随着时间推移,至万历后期插图中的演出痕迹逐步消失,插图艺术性愈来愈高。插图除呈现故事情节外,更注重对背景细致描摹,将曲词意境融入插图中,叙事性与抒情性兼具。

(二)版本形态

从版本形态看,有单刻本、选集本与别集本。

1.单刻本。单刻本指单独刊刻出版流通的戏曲文本。杂剧、南戏、明传奇皆有。相较而言,单刻本部头小,制作成本低,制作快捷,能及时满足读者需求,在当时戏曲书籍流通中占主要地位。

从现存元明杂剧看,单刻本较少,目前仅知有《西厢记》《金童玉女娇红记》《西游记》《昆仑奴》《识英雄红拂莽择配》《歌代啸》。其中《西厢记》五本二十一折,《金童玉女娇红记》分上下二卷,每卷四折一楔子,《西游记》二十四折。从容量看,其不同于杂剧传统的四折一楔子体例,因此刊刻后可以单刻插图本形态流通。此外,如《昆仑奴》四折,《识英雄红拂莽择配》四出一楔子,《歌代啸》四出,内容相对较少,也可配图刊刻流通。

南戏篇幅较长,其插图本皆以单刻本形态流通。目前所知13种南戏,其插图注重对故事情节与曲词意境的图像呈现,往往选择全剧出中关键情节配以插图,一来吸引读者,二来可提示阅读。

传奇,作为一种在南戏基础上发展壮大的新戏曲样式,其插图本形态与南戏基本上无区别。在明代,传奇插图本多以单刻本流通,其插图既有故事图,又有曲意图,又有合二者于一体者,明刊戏曲插图的精华及成就主要体现在传奇插图本上。

2.选集。戏曲选集是编选者在浩如烟海的戏曲作品中择取具有代表性的剧目汇为一编以方便阅读或查阅。明代戏曲选本数量众多,据统计其数量占古代戏曲选本总数的75%。[4]149—262在如许之多的选本中,有很大一部分为插图本。

在明代,元明杂剧主要以选集形式刊刻流传。据今所知,选集插图本有《元曲选》《盛明杂剧》《顾曲斋元人杂剧选》《古今名剧合选》,皆卷帙浩繁,且都配有精美插图。《元曲选》全书所选为元明杂剧,共分十集,每集十卷,每卷一剧,共百卷百剧。全书每剧附图2幅,个别有图4幅,总计224幅。其插图临摹著名画家的画法,线条细腻、流畅,极尽绘刻之工,婉丽之极,将各剧的故事情节生动地呈现出来。此书不仅容量巨大,插图数量也超迈它书,质量更属上乘。《顾曲斋元人杂剧选》原书种数不详,现存20种,每剧配图4幅,由徽籍黄氏刻工所镌,插图精美,与臧氏《元曲选》相媲美,惜原书规模今无从得知。《古今名剧合选》收元明杂剧,包括《柳枝集》《酹江集》两种。《柳枝集》选剧26种,其中元杂剧16种,明杂剧10种,每剧配图2幅,共计52幅;《酹江集》选剧30种,其中元杂剧17种,明杂剧13种,每剧配图2幅(《渔阳三弄》《替父从军》《真傀儡》《鞭歌妓》四剧各配图1幅),共计56幅。《盛明杂剧》专收明人杂剧,分初集、二集,每集30卷,每卷收明人杂剧1种,两集共60种,每剧配图2幅,共计120幅。

这些杂剧选集,尤其是《元曲选》《盛明杂剧》为元明杂剧的保存流传贡献甚巨。总体看,这几部选集皆配精美插图,原因大致有:其一,主持编选刊刻者皆是当时知名文人,如编《元曲选》之臧氏,编《盛明杂剧》之沈氏,有保存文献使之留传之意识;其二,编刻过程显示了文人趣味,晚明以来文人逐渐加入到插图本刊刻中来,他们更注重插图的精美与否,更注重对插图的赏玩;其三,这些杂剧选集的潜在受众乃有一定文化素养的读者,因此插图绘刻之精美与否至为关键。

戏曲选集往往杂剧、戏文、传奇单出曲文皆选,有时还会选散曲、时尚小令,其插图多为配合所选精彩出目而作,经与现存全本版本相比对,发现选本插图不时会袭自全本,真正新创的插图其实并不多。其原因应是选本多选自全本之中,在选择的同时当然也会将其插图连带“选择”,从而加快选本的制作速度,降低其制作成本。

3.别集。随着戏曲创作的兴盛,越来越多的文人参与到戏曲创作中来,于是出现了一些文人所作戏曲作品的结集,我们称此为戏曲别集。[5]

在晚明,有一些印制精美的杂剧别集,如徐渭《四声猿》、汪道昆《大雅堂杂剧》、傅一臣《苏门啸》、来集之《两纱》等,都配有精美插图。尤其是徐渭《四声猿》,据统计其插图本至少有4种。万历以来,文人参与创作传奇愈来愈普遍,且佳作涌现,于是出现了文人传奇作品结集的现象。目前所知插图本有张楚《白雪斋五种曲》,包括《明月环》《金钿盒》《诗赋盟》《灵犀锦》《郁轮袍》,为崇祯十年(1637年)张楚白雪斋自刻本,每种皆于卷前插图12幅,绘刻皆精。这体现了文人对戏曲插图的重视。

据出版情况,明代戏曲插图本刊刻大致可分三阶段:

(一)前期:明初至嘉靖年间(1368-1566年)

明初至嘉靖几近200年,今知戏曲插图本仅6种。其中宣德十年(1435年)金陵积善堂刊《新编金童玉女娇红记》,乃现今留存最早的明刊戏曲插图本。此本文字86面,配单面图86幅,每面配图一幅,合“左图右史”之传统。成化年间(1465-1487年)北京永顺书堂刊南戏《新编刘知远还乡白兔记》,插图6幅,单面方式,插于出中。弘治十一年(1498年)北京书坊金台岳家刊《新刊大字魁本全相参订奇妙注释西厢记》,分五卷,每卷前冠单面图一幅,书内插图为上图下文式,共150幅,犹如一部“唱与图合”的连环画。嘉靖三十二年(1553年)建阳书林詹氏进贤堂刊《新刊耀目冠场擢奇风月锦囊正杂两科全集》,有图371幅,上图下文。嘉靖四十五年(1566年)余氏新安堂刊《重刊五色潮泉插科增入诗词北曲勾栏荔镜记》,三节板,中栏插图,共209幅,左右各有诗句,以七字句为主,以文释图,概括每幅插图主要内容。

这一时期历时虽长,戏曲插图本数量却甚少。从出现时间看,极为分散,无连续性。即使是戏曲逐渐恢复局面的嘉靖年间,也仅有2种,二者出现时间间隔13年。这一时期戏曲插图本的数量是零星的,这与当时的戏曲兴盛局面、出版印刷状况及读者接受状况息息相关,当时的条件决定了还不具备大量出现戏曲插图本的土壤。

总体看,这些戏曲插图本的绘、刻皆佚名,较古朴粗陋。此一时期的剧坛缺乏生气,还较为沉寂,[6]21从这些戏曲插图本的面貌也可体味到此点。

(二)中期:隆庆、万历年间(1567-1620年)

此期历时40余年,但戏曲插图本的总量却远超前期。据统计,可确定为此期的戏曲插图本有220余种。

这一阶段步入戏曲兴盛期,从创作或演出看,皆为戏曲史黄金期。文人士大夫积极参与戏曲创作,书坊主及一些文人出版商积极从事戏曲刊刻出版,由此推动了戏曲插图本的大量涌现。正如郑振铎云:“中国木刻画发展到明的万历时代(1573-1620年),可以说是登峰造极,光芒万丈。其创作的成就,既甚高雅,又甚通俗。不仅是文士们案头之物,且也深入人民大众之中,为他们所喜爱。数量是多的,质量是高的。差不多无书不插图,无图不精工。”[7]51此期的戏曲插图本也是“光芒万丈”。整体看,呈现出三个特征:

第一,刊刻地域集中。此期的插图本刊刻区域有建阳、南京、徽州、苏州、杭州,主要集中在江南地区。究其原因,与这一地区戏曲文化、出版条件与经济发展水准密切相关。自宋元以来,江南地区戏曲文化浓郁,在隆庆万历时期,戏曲呈现全盛之局面。从目前所知戏曲文本作者的集中地看,其作者大多活动在江南区域[8]255—260,此区域戏曲刊刻的兴盛与戏曲创作紧密相连。当一部新的戏曲作品问世后,最可能先被当地刊刻。

此外,江南地区的出版业有久远的传统。明建都金陵,至永乐十九年(1421年)迁都北京。金陵作为首都,历时53载,既是政治与经济中心,也是文化与出版业的中心。隆万时期,此处人文荟萃,成为明刊戏曲最主要的中心。建阳出版业历史久远,自宋元以降,持续时间达五六百年,书坊林立,有丰富的营销渠道,使书籍流向全国各地。徽州向来重商,加以本地得天独厚的条件,其在出版业也首屈一指,更有不少徽籍书坊主及文人寓居江南,从事戏曲刊刻。苏州、杭州自宋元来文化氛围浓厚,经济发展迅速,为戏曲刊刻出版奠定了基础。

第二,参与书坊众多。此期南京为书坊集中地,曾出现50余家书坊,戏曲乃其所刊书籍的重要组成部分。其中曾刊刻戏曲的书坊有富春堂、世德堂、文林阁、继志斋、广庆堂、长春堂、玩虎轩等,居全国坊刻戏曲之首。富春堂是万历间较大的书坊,所刊书籍多为戏曲、小说、医书、杂书等通俗读物,今知富春堂刊戏曲插图本有39种。此外,文林阁有24种,世德堂有13种,广庆堂有15种,继志斋有19种,这四家书坊皆为唐姓坊主,惜史料缺乏,尚不清楚几位坊主间关系。这些坊刻戏曲插图各有特色,几乎成为辨识它们的重要标志。

另外,南京此时还有一些文人兼出版商从事戏曲刊刻。如汪廷讷环翠堂。汪氏为安徽休宁人,本为徽郡巨富,寄寓金陵,刻书自娱,与坊刻戏曲插图本自是不同。其刊有《袁了凡先生释义西厢记》《义侠记》《窃符记》《投桃记》《狮吼记》《彩舟记》《三祝记》《天书记》《义烈记》等戏曲插图本。

徽州此时著名的书坊有尊生馆、郑氏高石山房、观化轩、汪樵云浣月轩、敦睦堂等。尊生馆所刊戏曲插图本今知有巾箱本《琵琶记》,插图38幅,精美喜人。高石山房刊有《劝善记》,为郑之珍万历十年(1582年)自刻,插图甚富,后为南京富春堂翻刻。观化轩万历二十六年(1598年)刊《新镌女贞观重会玉簪记》,后于万历二十七年为金陵继志斋所翻刻。浣月轩万历三十四年刊《新镌全像蓝桥玉杵记》,每出插图,颇为精致,且于凡例称“本传逐出绘像,以便照扮冠服”,也独树一帜。万历三十九年(1611年)书林敦睦堂张三怀刻《新刊徽板合像滚调乐府官腔摘锦奇音》,此为戏曲插图选本。整体看,徽州此时所刊戏曲插图本在量上虽没南京多,但质上却颇为精致,有的还被金陵书坊所翻刻。

建阳在此期书坊林立,戏曲、小说插图本皆有,相较而言,戏曲插图本似不太受建阳书坊重视。今知戏曲插图本有45种,其中《西厢记》9种,插图选本13种,《琵琶记》4种,传奇19种。建阳出版业兴盛,但并非当时戏曲创作中心,故其刊刻多侧重《西厢》《琵琶》等传统名剧。重视戏曲选本刊刻也是其一大特色。在建阳书坊中,刊刻戏曲插图本最享盛名的书坊是萧腾鸿师俭堂,据统计刊有11种,插图多为刘素明所镌,精致美观。

苏州地区、杭州地区的戏曲插图本在此期还较少,不过已显出其追求精致的特征。容与堂所刊一系列插图本及陈与郊自刻插图本,预示着启、祯间苏杭地区插图的精致。

第三,插图风格多样。以往版画史研究者,多以地域风格来考察版画插图风格,其实这很难概括每个地区的插图风格。具体而言,金陵地区的富春堂、世德堂插图多以大型人物为主,人物动作有明显的舞台演出痕迹,不重视插图背景描摹,用笔粗壮,画风粗犷豪放;同时又有汪廷讷环翠堂插图富丽堂皇,纤细入微,异于富春堂、世德堂之粗豪。建阳地区此期的戏曲插图,也有粗豪与精美之分,如刘龙田乔山堂所刊《重刻元本题评西厢记》,插图人物形象突出,背景仍做简单处理,[9]书林杨居宷所刊《红梨花记》、爱日堂刊《八能奏锦》皆刻画细腻。徽州地区所刊也如此。从中可看出,插图风格粗豪与精美并存,纯粹以地域划分,其实并无实际之意义,况且各地区间还会有交流,形成你中有我、我中有你的交织局面。其实,从中可看出戏曲插图正在迈向精致化之路,在下个阶段会有明显表现。

(三)后期:泰昌、天启、崇祯时期(1621-1644年)

此期金陵、徽州、建阳虽仍有戏曲插图本出现,但颇引人注目的是呈一枝独秀态势的杭州地区,吴兴版画群异军突起,尤以凌、闵所刊朱墨套印插图本声名远扬。戏曲插图本愈益精致,与戏曲文人化、雅化基本同步。据统计,可确定刊于此期的戏曲插图本共有70余种。特征有三:

第一,名画家、名刻工的加入。此期不少声名卓著的大画家,参与戏曲插图制作,提升了插图艺术水准,从而产生了更多佳作。如崇祯十二年(1639年)武林刊《张深之正北西厢记秘本》,陈洪绶绘图,项南洲镌刻,有崔莺莺像一幅,其余五幅据情节而绘,以人物为主,构图设计极具巧思,匠心独运。其中第二幅所绘为“目成”,在僧人旛幢引领下,张生、老夫人、莺莺与红娘迤逦而行,崔张二人正心领神会、心照不宣,构思奇绝,乃名画家与名刻工珠联璧合之作。除此外,还有王文衡、陆武清等画家,黄一彬、郑圣卿、刘杲卿、汪文佐、洪国良等名工,共同合作,创作出了一批精美的戏曲插图。

第二,文人主持刊刻。戏曲插图本由文人主持刊刻,更为重视其精美与否。湖州乌程凌、闵作为“半儒半商”的出版家,共刊10种戏曲插图本,分别为《西厢记》《拜月亭记》《琵琶记》《会真六幻》《红拂记》《北红拂》《红梨记》《牡丹亭》《邯郸梦》《南音三籁》,大多由画家王文衡绘图,名刻工黄一彬、刘杲卿等参与镌刻。

第三,新形式的采用。插图形式及构成出现了新变化。崇祯四年(1631年)延阁主人订正的《北西厢记》插图一改往日常见的单面方式或双面连式,首先采用外方内圆的月光式插图,如镜取形,灵巧可喜,成为此期戏曲插图形式上的创新。另外插图往往会出现副图,与剧情毫无关联,这也可视为插图的形式创新。可以说,明刊戏曲插图在明末最终走上了精致化之路,文人雅趣完全融入戏曲插图之中,给后世留下了戏曲插图史的辉煌。

明刊戏曲插图本的大量刊刻,是明代出版史与戏曲史上之典型现象,其背后有着重要的戏曲史意义。

首先,大量刊刻的戏曲插图本促进了戏曲的阅读。大致而言,戏曲史由演出史与阅读史构成。明刊戏曲插图本主要用于阅读,其对戏曲史的意义体现在案头阅读。就读者而言,在戏曲插图本中,作为图像插图具有直观性、可感性与形象性,能发挥辅助阅读的功能,可对故事情节加以形象地说明从而引导读者阅读。正如崇祯间《想当然·成书杂记》云:“是本原无图像,欲从无形色处想出作者本意,固是超乘,但雅俗不齐,具凡各境,未免有展卷之叹。”[10]1190其制作插图之目的乃帮助读者“想出作者本意”,免却“展卷之叹”。

就书贾而言,明刊戏曲插图有重要的促销功能。与无插图戏曲刊本相较,插图本无疑会受到读者与市场的青睐。可以想象一下,在江南的某个书肆中或书摊前短暂驻足的顾客,随手拿起一本戏曲刊本来翻阅,在这片刻的翻阅过程中,文字的精彩与否着实很难判断,这时,吸引他眼球的极有可能是书中的插图,往往是插图的有趣抑或精美打动了购买的心弦。正如天启乙丑(1625年)武林刻《牡丹亭还魂记·凡例》云:“戏曲无图,便滞不行,故不惮仿摹,以资玩赏,所谓未能免俗,聊复尔尔。”[11]若无插图戏曲刊本便会滞销,可见插图之促销功能。

明中叶后,戏曲的案头化倾向严重,戏曲语言典雅化,不太适宜舞台演出与观众观赏。李渔云:“《牡丹亭》、《邯郸梦》得以盛传于世,吴石渠之《绿牡丹》、《画中人》得以偶登于场者,皆才人侥幸之事,非文至必传之常理也。”[12]67指出其剧本之语言不易让人理解,不宜于演出。其实,晚明汤显祖、吴炳的剧作皆有插图本,其传播除场上演出外,还可通过阅读来传播。插图本的制作愈来愈精美雅致,促进了戏曲文本阅读。案头化的戏曲虽不可或极少上演,但会通过阅读被传播接受。历代曲论者对戏曲案头化与文词化多有批评,在于他们往往仅看到了戏曲作为场上艺术的一面,而忽视了或不愿承认戏曲文本的可读性。戏曲插图本正可促进戏曲文本尤其是所谓“案头本”的阅读。正如浦安迪所说,16世纪附有精美插图、评论性的序跋和详尽眉批夹注的戏曲善本,有力地证明了剧本由供人演出而变为有钱士绅案头赏玩的读物。[13]29当时大量刊刻的戏曲插图本可以帮助人们阅读欣赏,从另一个角度推动了戏曲的传播与接受。

其次,插图本为剧本提供了新的阐释,带来新的接受。在发生学意义上而言,文先出,插图后出,插图创作者在绘制插图时,其实是进行二度创作。在作为文本的剧本内容的制约下,画家依据自身的独特理解与图像语汇来阐发剧本的内在意蕴。

在戏曲插图本中,戏曲插图是画家据其知识结构和理解水平绘制的,每幅插图是对某部分文字的集约化概述,不同的画面构思透露出其对剧情与主旨的理解,当所有插图联合而构成图像序列时,插图对文本的再现就具有了独立意义,插图内部往往注入了创作者的主观意图。因此,当插图本进入读者视域时,这些理解最终会通过物质形态的书籍传递到当时读者的阅读活动之中,其对剧本的阅读已是二次接受了。因此,由剧本到插图本到读者,插图本的介入为剧本提供了新的阐释,带来了新的接受。

在明刊戏曲中除我们所熟知的《西厢记》《琵琶记》《牡丹亭》有不止一种插图本外,还有数目可观的剧目有不止一种插图本刊刻流通,笔者称此现象为“一剧多图本”。此现象主要集中在万历中后期至崇祯末,体现出了不断以“插图”的方式对经典戏曲文本重写与咏叹的民族特性。在这一过程,同一剧目的不同版本插图本共同阐发了剧本的内在意蕴。

最后,插图之演变意味着戏曲的雅俗之变。在明刊戏曲插图本的发展历程中,插图在位置、形制、内容、功能等方面皆发生着演变。具体而言,插图之位置从剧中转向卷首,插图与剧本愈益疏离;插图形制历经从上图下文式、嵌入式、单面方式、双面连式到月光式之转变;插图的故事性逐渐减弱,抒情性越来越强,且逐渐具有独立之艺术赏玩价值;插图之装饰功能愈益凸显,导读功能、促销功能愈来愈弱,插图的独立性增强。在此变化背后,昭示了如此事实:戏曲剧本读者群从低层次市民转向文人读者,对戏曲的欣赏也倾向于曲文,戏曲逐渐迈上雅化之路。在此过程中,《西厢记》与《琵琶记》逐步确立了其经典地位。[14]

总之,大量精美的明刊戏曲插图本被刊刻是中国古代出版史与戏曲史上的典型现象,其戏曲史意义主要体现在案头阅读。作为一种文化商品,明刊戏曲插图本的大量生产离不开出版业的繁盛,正是有了晚明出版业的繁盛,才会有大量戏曲插图本的产生,从而为戏曲剧本的阅读提供物质基础。通过对明刊戏曲插图本的考察,我们不难看出,在戏曲演出史之外,还有一个戏曲阅读史,而戏曲阅读史的建构及其中的一些细节还需要今后的继续追索。

来源:公众号善本古籍