温庭筠(812?-866) 生世、行迹、诗文,《旧唐书》(五代)、《新唐书》(北宋)、《唐诗纪事》(南宋)、《唐才子传》(元)、《全唐诗》(清)、《全唐文》(清)、《温飞卿诗集笺注》(清)等都有记录。《花间集》(五代)录词六十六首,《全唐诗》录三百三十一首,《全唐文》录文赋二十六首。但却没有温入蜀的记录。近人宋词大师夏承焘(1900-1986)在《温飞卿系年》(1934年)里说因《锦城曲》、《旅泊新津却寄一二知己》等诗,温“是曾入蜀”,夏又说,温入蜀的时间大约是温五十岁之前的事。《唐代入蜀文人蜀中创作研究》(彭敏等,2014)等到坚定地认为温入过蜀。

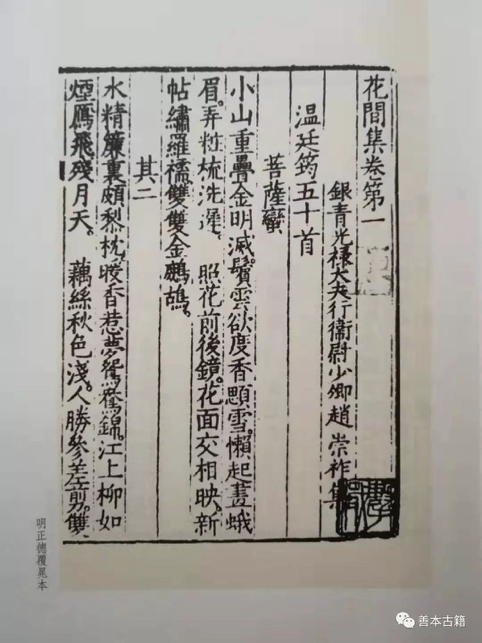

《花间集》明正德本书影 图版由刘火提供

《花间集》六十六首温词,找不到温入蜀的痕迹,因为温的词与“花间”诸人的词一样,大都写的是风花雪月和儿女情长,其背景又大都在帏幔和屏风之间,或者其背景大都虚幻。因此,六十六首词里看不到有蜀的影子。《全唐文》似乎只有《锦鞋赋》可以与蜀有些想象空间但都不能确定。唯有诗才有。这几首铁定与蜀有关的诗,全录于下:

锦城曲

蜀山攒黛留晴雪,簝笋蕨芽萦九折。江风吹巧剪霞绡,花上千枝杜鹃血。

杜鹃飞入岩下丛,夜叫思归山月中。巴水漾情情不尽,文君织得春机红。

怨魄未归芳草死,江头学种相思子。树成寄与望乡人,白帝荒城五千里。

旅泊新津却寄一二知己

维舟息行役,霁景近江村。并起别离恨,似闻歌吹喧。

高林月初上,远水雾犹昏。王粲平生感,登临几断魂。

利州南渡

澹然空水对斜晖,曲岛苍茫接翠微。波上马嘶看棹去,柳边人歇待船归。

数丛沙草群鸥散,万顷江田一鹭飞。谁解乘舟寻范蠡,五湖烟水独忘机

赠蜀府将

十年分散剑关秋,万事皆随锦水流。志气已曾明汉节,功名犹自滞吴钩。

雕边认箭寒云重,马上听笳塞草愁。今日逢君倍惆怅,灌婴韩信尽封侯。

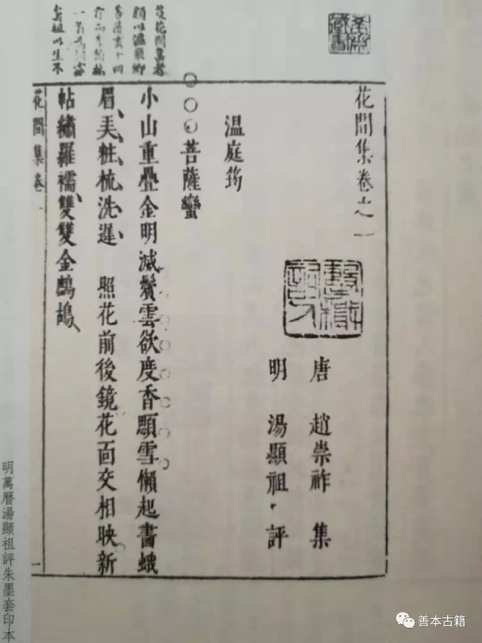

《花间集》明万历本书影 图版由刘火提供

“锦城”即今成都,“新津县”,即今成都辖区新津县,“利州”今四川广元,“锦水”今流经成都市中区的府南河。尤其是《旅泊新津却寄一二知己》的“旅泊”一词可作温到过蜀地的铁证。《赠蜀府将》有一原序“蛮入成都,频著功劳”中的“蛮入成都”也可证温到过蜀地,而且就在成都。温与李商隐和贾岛都有交际,而李与贾都曾入蜀。这与温入蜀提供想象空间,不过,找不到他们的这方面的诗文唱和。进一步的想象空间是,如按夏承焘所说,如果温在五十岁之前入的蜀,那时李商隐(813—858?)还在世。还有一诗可以佐证温入蜀的可能。温还有一首与蜀地相关的叫《巫山神女庙》,其诗“黯黯闭宫殿,霏霏荫薜萝。晓峰眉上色,春水脸前波。古树芳菲尽,扁舟离恨多。一丛斑竹夜,环佩响如何。”古时入蜀出蜀,陆路从陕甘进出,水路从三峡进出。但,我们不清楚温入蜀是水路还是陆路?

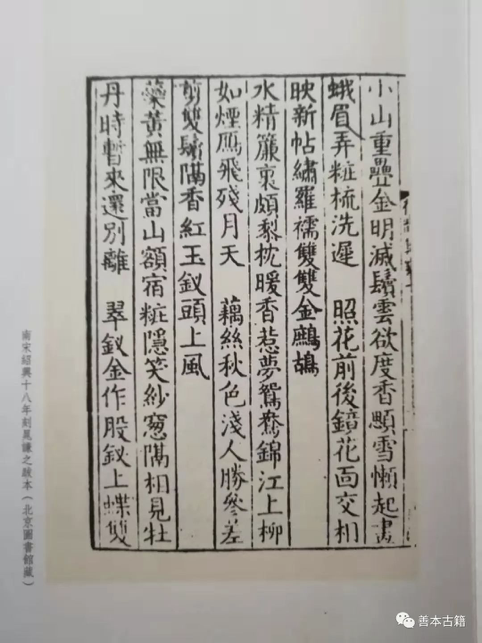

《花间集》南宋本书影 图版由刘火提供

感谢夏承焘《温飞卿系年》的温诗地名表。在温诗地名表里,夏提及到温的《过分水岭》。其诗:“溪水无情似有情,入山三日得同行。岭头便是分头处,惜别潺湲一夜声。”据考,“分水岭”在唐为汉中府略阳县东南八十里地的一地名。“略阳县”为陕西南部县,其县地处陕甘川三省交界地带,当时为山南西道(成都为剑南道辖地)。“分水岭”就是川陕的交界处。也就是说,温入蜀的路应为陆路无疑。即从与蜀地有密切关系的汉中(“天府之国”的最早称谓就是汉中)陆路入蜀的。陆路(当然陆路不止汉中一条,譬如杜甫入蜀是从甘肃同谷即今甘肃成县)入蜀,这与入蜀的其他唐代诗人大致相同。白居易由水路入忠州,应是一例外(白由江州即今九江沿江而上入蜀)。入蜀诗人的路线,可参考刘火《唐诗里的蜀韵》(《中华读书报》2019、9、22)。

来源:网易新闻·网易号“各有态度”特色内容