《元刊杂剧三十种》是我们今天所能看到的元人杂剧的唯一元代刊本,它保存了元杂剧文学剧本的原始风貌,是研究元人杂剧的第一手资料,因之它具有极珍贵的文献价值。元刊杂剧三十种,其中十四种是孤本,十六种有明刻或明抄本。据隋树森先生编《元曲选外编》附录《现存全部元人杂剧目录》,共计有杂剧一百六十二种。在这一百六十二种中,就有孤本十四种,约占总数的百分之九,端赖元刊本留传下来,这就大大丰富了现存元人杂剧剧目,为文学史、戏剧史提供了更多的资料;其余十六种元刊本,同时存有明刻、明抄本,只要将元本和明本一加比勘,便显示出两者的差异,有的差异还很大,简直是同名异实的两部作品。这种版本上的价值,是值得我们予以重视的。

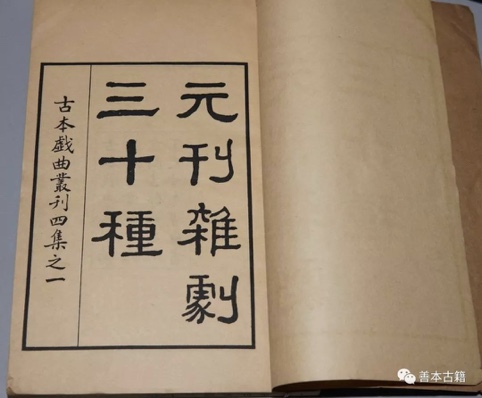

这三十种元刊杂剧,被结集成为一部书,一直是研究者感到兴趣的问题。我们只要对《元刊杂剧三十种》这部书投以最粗略的一瞥,就会产生一种异样的感觉:这三十种杂剧,行款疏密不一致,字体大小不一律,刊刻者也非一地,原来该是各自独立成册的单行本。也不知最初将它们辑合在一起成为一部书是出于谁氏之手。它不象是总集,也不象是选集,原编者似乎是陆续收集,凑足了三十种,便合订成书。各杂剧都不署剧作家姓名,原编者似乎也未暇加以考证。如关汉卿杂剧元刊本中计有四种:《西蜀梦》、《拜月亭》《单刀会》、《调风月》,原书顺序是第六、第十三、第十一、第七。直到1915年,王国维作《元刊杂剧三十种序录》,才初步“为之厘定时代,考订撰人”(《序录》语)。其中有二种(《紫云亭》、《东窗事犯》),作者各有二人,疑未能定,还是后来研究元曲的学者最后考定的。这部书的书名原来也并不固定,清藏书家黄丕烈题为《元刻古今杂剧》,日本覆刻本题为《覆元椠古今杂剧三十种》,中国书店影印日本覆刻本题为《元刻古今杂剧三十种》,王国维《序录》题为《元刊杂剧三十种》,《古本戏曲丛刊》四集珂罗版印本沿用《元刊杂剧三十种》之称。其实这三十种全是元代作品,无所谓“古今”,王国维氏的题名是正确的。

《元刊杂剧三十种》一书的保存和流通,也走过了漫长而曲折的道路。这部书的最早的收藏者,我们只能上溯到明嘉靖间藏书家剧作家李开先。李氏藏书有“词山曲海”之称,他热心收藏元刊及元抄杂剧,真是不朽之功德。清初校勘家何煌曾藏有此书,用以校勘明刻本元杂剧者五种。后来为大藏书家黄丕烈“士礼居”中物,书匣上刻黄氏楷书“元刻古今杂剧乙编士礼居藏”十二字,为本书得名之始。至近代,此书展转为上虞罗振玉所有,今藏于北京图书馆。1914年,日本京都帝国大学从罗氏借以覆刻,这部书就有了第二个版本。1924年,上海中国书店用日本覆刻本影印,此书才得以流传国内,和广大读者见面。1935一1936年,卢前编《元人杂剧全集》,出至八集而止,内收元刊孤本十一种;1958年,隋树森先生编《元曲选外编》,内收元刊孤本十四种:两书都经过初步校勘,并加以断句,以便利于读者。同在1958年,《古本戏曲丛刊》四集出版,收全了各种版本(《元曲选》除外)的元人杂剧(包括部分明人作品),其第一种即为《元刊杂剧三十种》,珂罗版印,对原书不失毫厘,与真本无二,读者才得以窥见庐山真面。七百年来,上述收藏家、校勘家、编辑家、出版家,对本书的保存和流通都作出了各自的贡献。

在这三十种元刊杂剧中,最引起人们注意的是十四种孤本。孤本剧目是:《关张双赴西蜀梦》、《闺怨佳人拜月亭》、《诈妮子调风月》(以上关汉卿)、《尉迟恭三夺槊》(尚仲贤)、《诸宫调风月紫云亭》(石君宝》、《李太白贬夜郎》(王伯成)、《晋文公火烧介子推》(狄君厚)、《地藏王证东窗事犯》(孔文卿)、《承明殿霍光鬼谏》(杨梓)、《严子陵垂钓七里滩》(宫天挺)、《辅成王周公摄政》(郑光祖)、《萧何月夜追韩信》(金仁杰)、《鲠直张千替杀妻》、《小张屠焚儿救母》(以上无名氏)。在这十四种孤本中,有的剧作家虽作剧多种,可是仅存此一种孤本:如王伯成今传剧目三种,仅存《贬夜郎》一种;金仁杰今传剧目七种,仅存《追韩信》一种;有的剧作家仅存剧目一种,幸赖元刊本得以传世:如狄君厚的《介子推》,孔文卿的《东窗事犯》。这四位剧作家,如果没有《元刊杂剧三十种》留传到现在,他们就会和其他作品失传的作家一样,在文学史、戏剧史上永远失去他们的名字。更有甚者,《小张屠焚儿救母》一剧,作者姓名,迄无可考,已可谓不幸;就连剧目,元明以来各家戏曲书目,亦从来未见著录,如果没有元刊本的话,人们将永远无法知道天壤间有此一种杂剧了。我们真无从设想,不知有多少元杂剧家的剧作,因为没有得到元刊本给他们保存剧本的幸运,就永远消失在人们的记忆之中!

这十四种孤本杂剧之所以可贵,不仅因为它是孤本,而是因为其中有许多是珍品。在这十四种里面,写历史题材的特别多,共有九种。人们总觉得元人杂剧中悲剧较少,而在这些孤本历史剧中却有著名的悲剧作品。如:《西蜀梦》写张飞关羽死后要求除奸复仇,《介子推》写晋献公昏庸杀子、晋文公亏待功臣,《东窗事犯》为爱国英雄岳飞被害鸣冤,《霍光鬼谏》写老臣霍光死后揭发叛乱,大义灭亲。这几个剧本,气势磅礴,爱憎分明,悲剧气氛都极为浓重,为研究元人悲剧提供了例证。此外,《贬夜郎》写大诗人李白因揭破杨贵妃与安禄山的秽行,遭到贬谪,捉月落水,水府龙王为他举行欢迎盛会,在悲剧题材中杂以喜剧风趣,突出了诗人的浪漫气质,给人以别开生面的感觉。《三夺槊》从一个侧面,写唐王朝开国之初,围绕王位权力之争而展开的兄弟之间的残杀;《周公摄政》写周武王死后的王室内部矛盾;《追韩信》写英雄不遇;《七里滩》写鄙弃功名富贵。这些重大历史事件,都奔赴剧作家的笔下而供其驱遣,显示出元代杂剧作家驾驭历史素材的强大力量。其中如《东窗事犯》的疯僧扫秦,《追韩信》的萧何追亡,一直是后代舞台上盛演不衰的剧目。在这十四种孤本中,还有令人无法忘记的三个杰出的喜剧:《拜月亭》、《调风月》和《紫云亭》。剧中女主人公通过不同的斗争道路来展开反封建斗争,各自取得爱情和婚姻生活中的胜利,从而鼓舞了青年男女的斗志。

三十种元刊本中,除了十四种孤本外,其余十六种都有明刻本或明抄本。元刊本科白极为简略,甚至只存曲词,全无科白,人们称之为“简本”。明刻、明抄本都是曲白科齐全的,可称为“全本”。一般读者,欢迎明人留传下来的“全本”,是完全可以理解的。可是当我们将元本和明本对读一过,便发现它们无论在剧本的总体结构上,或是在剧情细节和曲文字句上,都有许多的不同。当然对明人润改的积极成果,应该肯定;但有许多地方被改坏了,改错了,或者被删去了一些好曲子,我们就有必要依据元刊本恢复元人的原状。

日本学人青木正儿著《元人杂剧概说》(隋树森译),曾将元刊本和明臧懋循编《元曲选》中十三种杂剧相比较,列为《异同一览表》,从《表》中可以看出《元曲选》本对元刊本的“厉害的改窜的痕迹”,而这种“改窜是与岁月俱增的”,不过“《元曲选》改窜得比较厉害”罢了,也就是说《元曲选》成为“改窜”的定本了。郑廷玉《疏者下船》一剧,是改动最大的一例。《疏者下船》除元刊本外,有明赵琦美脉望馆抄本和《元曲选》刻本,两个明本内容相同,而与元刊本大异。脉望馆抄本后有一则短跋:“经俗改坏,与元刻迥异,不可读。”前人已经指出明改本的“不可读”了。今人严敦易《元剧斟疑》四十五《疏者下船》篇,更作了详细的剖析,指出明本实为明代中期前后教坊中人另撰的同名异实的剧本。元刊本结尾是一个悲剧,而明本则是大团圆的俗套。至于明本增饰的一些情节,如吴王索剑、昭公观战、秦国送嫁等等,都属于明代教坊编剧的惯用手法。今查南戏《杀狗记》第十七出《看书苦谏》所叙述的《疏者下船》的情节,即据元刊本而言。只有元刊本才是郑廷玉的真品。元刊本杂剧部分情节被改动的,可举张国宾的《薛仁贵》为例。第四折,元刊本写薛仁贵征辽有功,做了唐王朝驸马。《元曲选》将它改成:薛仁贵杀退辽兵,加为兵马大元帅,做了军师徐茂功的女婿。这样一改动,既论功行赏,又不失皇家体面。

有一种现象值得提出一谈,元刊杂剧中牵涉到帝王事迹的情节,明刻明抄本往往不免要做些手脚,把它改掉。上举《薛仁贵》是一例,此外也还有。如关汉卿的《单刀会》,元刊本第一折写的是“乔国老谏吴帝”。剧一开场,孙权鲁肃定计向蜀将关羽讨取荆州。乔国老闻知,即向吴帝进谏,说“荆州不可取”,往复辩论。明抄本根本无孙权出场,乔国老辩论的对手是鲁肃一人。明本这一改动,讨荆州的责任全由鲁肃承担,后来鲁肃理屈智穷,咎由自取,而吴帝孙权却成了事外人了。又如纪君祥的《赵氏孤儿》第一折,元刊本“是将赵盾一家冤案的酿成,直接归咎于朝廷与晋灵公的”,“谴责的矛头是如此的尖锐”。《元曲选》本“则凡是人物口中直接指斥朝廷与晋灵公的唱词,都被改成单独指向奸佞屠岸贾个人”。这“就是把造成赵家冤案的罪责,只推到屠岸贾个人身上,为朝廷和晋灵公开脱”。“两两相较,不能不承认元刊本的思想性是更高一些的”(引自李大珂《元刊杂剧的价值》,载《戏曲研究》1980年第二辑)。为了迴护戏台上的帝王形象,不惜付出降低思想性的代价,这在元刊孤本杂剧被移植为传奇剧本的时候,也有这种情况。伊兵《也谈〈扫秦〉》一文(载所著《在戏剧战线上》文集),曾指出明传奇《岳飞破虏东窗记》和《精忠记》中的《扫秦》,“冲淡了元曲里悲壮激昂的情绪,如在元曲《东窗事犯》里,岳飞在会审公堂上忿然说出‘我不合扶立一人为帝,教万民失望’之类对赵构的抗议控诉的言词,在以后的本子里再也看不到了”。明代人创作、演出、编辑、出版戏剧作品时,为什么对戏中帝王的处理,如此小心翼翼,谨慎从事,避之唯恐不及呢?我们可从《元明清三代禁毁小说戏曲资料》一书(王利器辑录)中找到答案。明太祖、成祖屡下禁令,搬演杂剧戏文,不许妆扮历代帝王后妃;如有亵渎帝王圣贤,法司拿究。如此禁令,明代人当然要当作一个敏感的问题了。

明人对于元刊杂剧,除了改以外,还有删。所以要删,可能是出于演出时的考虑。北曲遣辞驰骋,以豪放见长,遇到曲词过多的剧本,演唱者如力不胜任,唯有删繁就简之一法。如武汉臣的《老生儿》,《元曲选》本第一、二折各删二曲,第三、四折各删三曲,全剧共删去十曲,但对剧情开展并无影响。又如马致远的《任风子》第二折〔煞尾〕,《元曲选》本就删去二十四句,但此剧原为全真教的宣传品,虽删去再多,也不必计较。如果元刊本杂剧之被删,都属于上述情况,我们是丝毫也不必为之惋惜的。所可惋惜的并不都是如此,而是有很多好曲子被删掉了。例如宫天挺的《范张鸡黍》,元刊本第四折是个长套,共有二十五支曲子;《元曲选》本删去了十二曲,还剩十三曲。仍然保持相当的长度。问题不在长短,而在质量。这一折中被删去的〔六煞〕,有句云:“臣若得五日权了头厅相,我敢两观下诛了少卯,九鼎内烹杀弘羊。”这分明是用历史上的少正卯、桑弘羊来喻指当代的阿合马、卢世荣、桑哥等聚敛权奸的。又如被删去的〔四煞〕:“受了人情金子搀越定夺,要了人亲女儿分付勾当,谁的几桩儿买金珠打银器诸般上。去时节载着两三船月眉星眼钱塘女,天呵,知他怎生过那四十里雪浪风涛的扬子江。”这对元王朝官员掠夺江浙财富和美女的罪行是多么强烈的谴责呵!这一折里正不知有多少现实性很强的曲子被删去了,实在是十分可惜的事。又如郑廷玉的《看钱奴》,其中第二折〔煞尾〕一曲写了卖亲生子的难民对为富不仁的剥削者的责骂和诅咒,战斗性很强。这一曲子元刊本共有四十句,《元曲选》本删去二十三句,留下十七句。仍然不短。这和马致远《任风子》第二折〔煞尾〕的原长度和被删句数,可说是完全相同,但是性质两样。《看钱奴》一曲,作者把满腔的愤怒倾注在曲子的长度和重量里面,删去一句就削弱一分力量,何况删去的是二十三句。这一曲战斗性很强的曲子被删去半数以上的句子,岂不又是十分可惜的事!

今天我们在整理和评论元人杂剧时,对于这十六种明代复本,必须细心校勘,凡是有损于元刊本的思想性和艺术性的地方,无论是被删削还是被改窜,都不能轻易放过,都要恢复元人原著的本来面目。《元刊杂剧三十种》一书,刻印得特别粗糙,是一部很难读的书。今者曲海通航,乘风破浪,我们要把元刊杂剧的整理和研究工作推向一个新的高潮。

来源:公众号善本古籍