一个作家最好的传记乃是由他的作品写成。汤去世多年后,他最成功的剧本《牡丹亭》还在持续不断地上演着,当时知识界人士的书房和雅好文艺的深闺女子案头,随处都可见此剧各种版本的刻本,其受推崇的程度就如同十八世纪晚期的“少年维特热”之于欧洲。一个叫程琼的徽州女诗人曾经说,闺中女儿家聚在一起做女红,都会带上一本书做安放新样的夹袋,剪样之余又可消遣,一段时间,她的女友们带的全是《牡丹亭》。

对缺爱的女人们来说,阅读已成了一桩宗教式的行动,她们以一种灯蛾扑火般的决绝投入虚妄的爱情世界,如同献祭一般,宣示她们对压抑的人生的反抗。下面的这则故事表明,这种过分投入的阅读往往是致命的。

少女陈同,字次令,安徽黄山人,许配给杭州人吴吴山为妻。她是一个戏迷,经常沉浸在《牡丹亭》中不可自拔,她从哥嫂那里得到一册装帧精良的《牡丹亭》后,经常在上面写写注注,陈同的母亲看她罹病后还熬夜读书,出于对她健康的担忧,索性把她的书全都没收烧掉。但这也没有阻止陈同一天比一天消瘦下去。终于,她在婚礼举行前不久死去了。从没与她见过一面的丈夫闻听噩耗,悲恸欲绝,接连三个晚上梦到她,并写下了一首《灵妃赋》纪念她。后来陈同的乳母前来相见,告诉他陈同生前的形容相貌,竟然与吴吴山梦见的十分相似。陈同的乳母还带来了压在枕下没被烧掉的《牡丹亭》第一卷(她用来压花样本,瞒过了家主母的眼睛),上面泪迹斑斑,还有陈同生前写下的密密麻麻的批注。这个老妪把躲过火光之灾的半卷书作价一两银子卖给了这个不幸的丈夫,随同带去的还有一双作为纪念物的鞋子,那是陈同待字闺中时为未来的姑婆亲手做的。

吴吴山也是个戏迷,他虽然没有中过功名,但在杭州的文艺圈也是个小有名气的人物,与当时的著名作家王世贞、陈维崧都有交往,与诗人毛先舒做过邻居,据说还评点过剧作家洪昇的《长生殿》。他的酒量很好,但容易醉,喝醉了就在市井上骂街,人也见多不怪。他非常喜欢陈同写在《牡丹亭》页边的那些小批注,虽然这些批注多处涂改过,但还是可以看出作者才情飞扬,尤其是那些充满禅式顿悟的文字更让他对亡妻的文学才华钦佩不已。他评述陈同的这些碎片式文字“亦痴亦黠,亦幻亦禅”,对剧中人又有着深切的体认。对于在炉火中消失的此书第二卷,他感到非常惋惜。

1672年,吴吴山迎娶了第二位妻子,此人名叫谈则,字守中,杭州清溪人,也是一位才女加书迷,镜奁花钿之侧,经常堆满了书。谈则嫁到夫家后,发现了书页边她的前任所写评语,爱不释手,几乎把它们全都背了下来。她想仿照陈同,把评语续写下去,但苦于找不到陈同所用的底本,为此一直怏怏不乐。后来吴吴山游苕溪,从一个吴兴书商手里买到了同样的版本,回家兴冲冲地交给妻子。谈则得到这本书喜出望外,从来不饮酒的她午餐时连饮八九瓷杯,一直睡到第二天日照帐钩都还没醒。许多日子后她的丈夫还拿这事打趣她。

模仿着陈同的笔触,谈则写出了《牡丹亭》下卷的评语。冥冥之中好像陈同的灵魂进入了她体内,她写的几乎和陈同写的如出一人。她把两个人的评语全都抄在了丈夫从苕溪带来的那本书上。谈则曾把这个本子借给她的一个侄女,但她自己还不想走到前台来,谎称这些评语都是她丈夫所作。很快,杭州的文艺圈都在谈论吴吴山对《牡丹亭》的评论。吴吴山去北京时拜访老友洪昇,用他两个妻子评注梦和情的观点与之讨论《牡丹亭》,其境界之飞跃令洪昇大为吃惊。

婚后第三年,体弱多病的谈则也不幸早逝。出于对前两个妻子的愧疚,以后的十多年里,吴吴山都没有再娶。在他年过四十以后,续娶了杭州古荡一个叫钱宜(字在中)的女子。不同于他的前两个妻子才情横溢,这钱宜并非书香门第出身,几乎没受过教育,识字不多,一副混沌未开的模样。吴吴山请了能文善画的小姑李淑教她读书作文,不久后,钱宜就能通读《牡丹亭》和两位“姐姐”所写评注,不消说,这是多么地让她欣喜。对吴吴山来说,自从第一个妻子陈同还没过门就去世后,他一直在下意识地寻找一个酷肖他妻子的女子,以期在她身上找回原先的爱。通常对男子而言,这个重新找到的女子就如同一件物品,保存并唤醒原先爱人的亡魂,满足这个男子对已逝之躯的迷恋。但吴吴山毕竟没有见过陈同(他梦见她是另一回事),他无法凭着外貌去找到这个女子,好在有着《牡丹亭》的一缕香魂,使他很快就找到了第二个妻子谈则。现在他请了女眷李淑教钱宜读书、作文,照着两个前妻的样子尽力塑造她,潜意识里也是希望,在这个年轻女子身上看到两个亡妻的复活。

钱宜聪慧异常,三年时间就读完了《古乐苑》《汉魏六朝诗乘》等文学典籍,且时有自己的独到见解。某一日,钱宜开箱读到前两个女人写的评注本,也大起共鸣。在她看来,那个小姐、小娘子、美人、姐姐随口乱叫的情痴柳梦梅诚可谓天下第一可爱的男子,浅涉文墨的钱宜也开始试着给《牡丹亭》写批注。但与谈则不同的是,她没有模仿两位“姐姐”中的任何一个,而是由着自己的心性写下一些直觉性的文字,而且为了以示与她们的区别,她还在自己评点的文字下面特意标注了姓名。

她评《标目》《惊梦》《圆驾》等出,皆清新可喜,时有灵光闪现:

钱曰:柳因梦改名,杜因梦感病,皆以梦为真也。才以为真,便果是真。如郑人以蕉覆鹿,本梦也,顺途歌之,国人以为真,果于蕉间得鹿矣。(《标目》评语)

钱曰:《牡丹亭》,丽情之书也。四时之丽在春,春莫先于梅、柳,故以柳之梦梅、杜之梦柳寓意也。而题目曰《牡丹亭》,则取其殿春也,故又云春归怎占先以反映之。此段写后时之感,引丽情而归之一梦,最足警醒痴迷。(《惊梦》评语)

钱曰:儿女情长,人所易溺;死而复生,不可有二。世不乏有情人,颠倒因缘,流浪生死,为此一念,不得生天,请勇猛忏悔则个。(《圆驾》评语)

正是因为她的这一阅读行为不是与亡魂的交谈,而是与自己直接对话,从而使她避免了两位“姐姐”早夭的噩运,侥幸地活了下来。

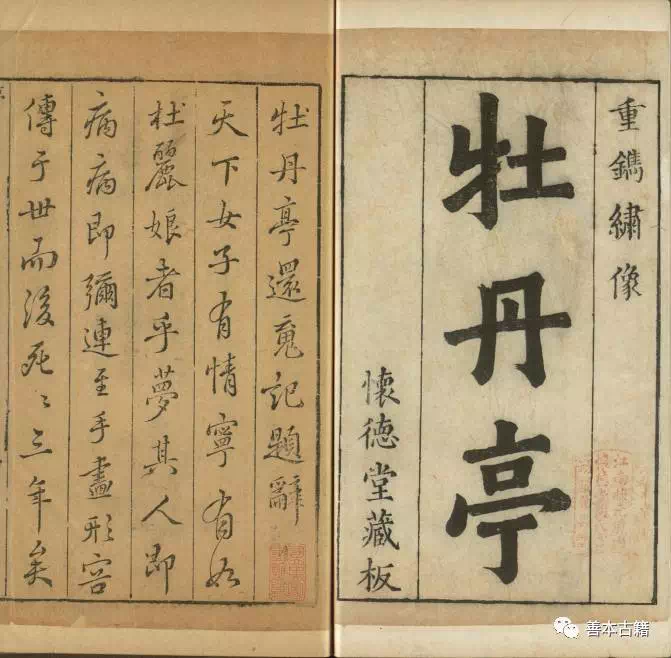

从陈同手上流传至钱宜的那一卷《牡丹亭》,因时日而生漶漫,竹纸斜裂,犹有残缺,钱宜非常渴望她和两位“姐姐”为此书所写的评注能够正式面世,毕竟这里面寄寓着她们太多的泪水与欢笑。她认为,这不仅是对逝者的怀念,弥补她未能与她们结识的遗憾,更能够藉此使自己成为她们真正的知音。她对丈夫说,我家这本《牡丹亭》,陈阿姊评注了半本,谈阿姊又续写了后半本,但外人都以为是你写的,要是她们地下有知,该有多遗憾啊。她表示,愿意变卖随嫁的首饰珠宝,资助这部书稿刻版印行于世。她丈夫似乎给说动了。

1694年初,这部由三个女性共同执笔完成的女性评论集终于面世了,的确,在这个浑然一体的集子里,陈同评的上卷与谈则评的下卷已经难分彼此,钱宜的批注要不是标注了姓名也很难认出,就好像三人的气息、魂魄真的已经在这本书里合而为一了。

吴吴山可能是过于宠爱他的女人们了。他花一大笔银子帮助他的妻子们出版这部书,还是招至了激烈的批评。艳羡者抱着妒意说,一个男人先后娶三个才女为妻,这件事实在过于离奇了,这本书的真正作者说不定不是三个女人,而是吴吴山捉刀提笔自为。的确有一些无良书商,为了增加书籍发行量牟利,常常拼凑杜撰评论,假冒名家的名头刊行于世,不久前曝光的“三先生合评西厢记”假冒汤显祖、徐渭、李贽之名就是一例。对于这些恶意的猜测和怀疑,吴吴山不想解释什么,他只说了一句:疑者自疑,信者自信。信不信随你们去吧。

还有一种刻薄的意见认为,吴吴山这么做,恰恰暴露了他书生呆气过重,被情障目,不顾义理。这种声音主要来自一些食古不化的老学究们。他们引用上古时代典籍《礼记》的话说,女人的声音历来不能出“阃”,即使你吴家有如此琴瑟相悦的韵事,也只能关起门来自家说说,何况这个戏里的好多曲文宾白,本来不是适合女人们谈论的,怎么可以刻版流传?

书出版不久,很快就到了这年的元宵节。那天晚上,时年二十二岁的钱宜在自家花园里搭起了一个祭坛,坛上,供着杜丽娘的一张画像和一枝盛开的梅花。钱宜点起香烛,恭恭敬敬地献上了酒、果品和她们三个女人合作的这部书。同时,她朗读了写给两位“姐姐”的一篇祭文,称自己和她们一样,同是为情所伤的“断肠人”:

二姊墓树成围,不审泉路相思,光阴何似?若夫青草春悲,白杨秋恨,人间离别,无古无今。兹辰风雨凄然,墙角绿萼梅一株,昨日始花,不禁怜惜。因向花前酹酒,呼陈姊、谈姊魂魄,亦能识梅边钱某,同是断肠人否?

钱宜一板一眼做着这些的时候,她的丈夫带着一种责备的语气在旁边说,你这也太痴了吧,怎么可以把虚构的人物看得这么认真?钱宜说,如果没有生命的自然之物也能被赋予神力,那么虚构的人物也应该有这种力量,这个世界到底有没有丽娘,又岂是你与我所能定的?吴吴山还想饶舌,却见她泪珠儿唰唰地滚落腮边,竟像是勾起了无穷心事。见她如此模样,吴吴山也就不再言语,由着她去做了。

几年后,通过一个叫王晫的老朋友的介绍,吴吴山认识了《幽梦影》的作者、著名小品文作家张潮。张潮被这本三个女人合著的书感动了,把它收录在了自己所编的一套丛书里。他在写给吴吴山的回信中,对三个如此有才的女子先后嫁给一夫表示非常羡慕,说吴兄你真是一个有眼力、并且懂得爱女人的人,因为自古才媛不世出,闺阁之中历来是怜才者少、忌才者多。在信的末尾,他提出要以自己的著作相赠,并且言明,单独有一份是给钱宜的,因为这是个值得他尊敬的女性:

小刻数种各奉二轶,一以请正大方,一烦代呈尊夫人妆次。不审先生能不罪其唐突否?

吴吴山在回信中感谢了张潮所赠礼物,说家刻的这本小书,本不足观,承蒙先生谬赞,收到相赠的大作,“与寒荆对诵,殊益惭色”。

张潮回复:

小刻重荷先生及尊夫人赐览,便足为下里巴人生色,何幸如之。

来源:摘自《南华录:晚明南方士人生活史》,赵柏田著,北京大学出版社