台北故宫的善本中心,清代藏书家杨守敬(1839—1915)收藏的观海堂本。其收藏的最大特色是,既有宋元古椠本的旧藏,也有通过森立之等人购入的日本室町时代及其以前的古钞古刻本。杨氏藏书在量和质上都非同一般,即使说其带走了日本汉籍的大半也不为过。杨守敬这样的藏书家的出现,并不单是“嗜好”可以解释的现象,而是明末至清初藏书文化的发展,同日本书籍文化及书志学、校勘学的兴盛和衰退等要素相重合。

观海堂本的由来

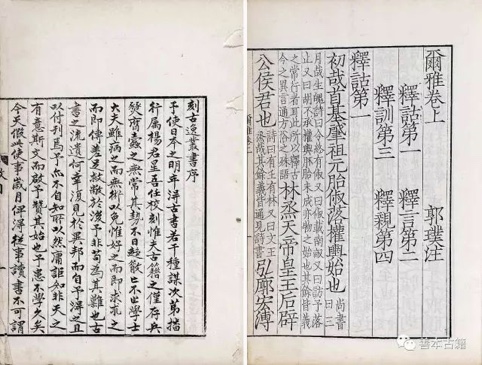

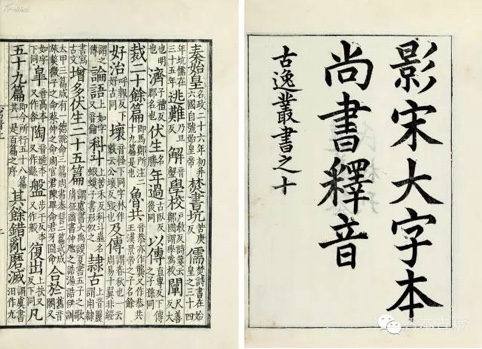

杨守敬的藏书钤有“飞青阁藏书印”“星吾海外访得秘籍”“宜都杨氏藏书记”的藏书印,每书之首附有他70岁时的肖像照。杨守敬在金石、目录、地理学方面造诣很深,尤其以翻刻中国已佚、日本流传的古写古刊本《古逸丛书》为最。1880年,他应驻日公使何如璋之邀来日,并与日本的汉学者来往,为流传在日本的中国古籍的博大精深而叹服,继而与翌年来日的公使黎庶昌共议,在东京的公使署中开版刷印《古逸丛书》。另外,杨守敬还向经历了日本古书研究风气由盛而衰、硕果仅存的版本学(书志学)者森立之学习日本的版本学,并致力于古书的搜集。当时,森立之把江户后期狩谷棭斋、多纪苣庭等主持的古书研究会的成果汇总,纂成善本解题书《经籍访古志》,并准备编纂增补和图录。这对于杨守敬来说,是意想不到的知遇。1884年归国时,他将《经籍访古志》著录的大量古写本和古刊本捆载而归。

据1932年编纂的《故宫所藏观海堂书目》的袁同礼序,1915年杨氏去世,其藏书被民国政府以三万五千银元买去,一部分藏于松坡图书馆(1916年梁启超为纪念蔡锷倡建),主要的书籍移往北京故宫西侧的寿安宫,并设立专用的书库保存和公开。之后,故宫的文物随政治的变动而辗转,因为预见到日军的进攻,1933年决定从北平迁往上海。数月间经过了5次转移,由火车搬运到南京后,一部分留在南京,其余由水路移送上海的法租界。1667部15906册的杨氏观海堂本就这样从北平运往上海。随即战况告急,1936年又运回南京,保存在道观朝天宫。之后,南京陷落,观海堂本被运往重庆、成都,分别在巴县、乐山、峨眉三地避难。日本投降后,于1947年终于被运回南京。但书籍的转运并未止于此,翌年南京中央博物院成立,之后,故宫文物又被运往台湾。1948年至次年,2972箱的文物在台湾基隆港卸货,由铁路运往台中,1966年迁往建于台北外双溪的新馆。这样,杨氏故去后约半个世纪,观海堂本终于有了安住地。

近代图书善本收藏情况

在理解了观海堂藏书意义的基础上,下面对近代图书善本在中国和日本收藏的概况作一简述。

17世纪前期,即明末,中国的图书史迎来了大变革期。明代以宫廷为中心的大型出版事业已近尾声,书籍普及则通过民间书肆达到极盛。在学者方面,追求贵重典籍的风气开始增强,由各类文人、藏书家珍藏保留下来的宋元善本,开始向一部分学者手里集中。当时,钱谦益(1582—1664)的绛云楼是江南以宋元善本宝库而著称的代表。绛云楼的藏书被其族孙钱曾所继承。钱曾是江苏虞山(今常熟)人,当时的虞山是藏书家的天地。时代稍早的毛晋汲古阁藏书楼也在虞山,藏书为其子毛扆继承,与钱氏藏书为“双璧”。虞山还有陆贻典、叶树廉、冯舒等活跃的藏书家。附近的藏书家有江苏太仓吴伟业、苏州金俊明、浙江秀水曹溶等,他们互相交流并借阅钞校各自的藏书。之后,清初称为“北王南朱”的朱彝尊的曝书亭、王士祯的池北书库,亦十分著名。但以钱氏为中心的江南藏书家群体,因珍藏的宋元善本最多,而形成一大沙龙。钱曾在其中亦为突出的藏家,著录其精华藏书目录的《读书敏求记》收入很多宋元善本,作为版本学的典范而得到很高评价。

之后,钱氏、毛氏的书散出,被同时代的泰兴季振宜、昆山徐乾学所收藏。季、徐二氏的书之后除流向民间外,经学者何焯的介绍,多数被清朝的内府、怡府(康熙帝第十三子允祥府邸)收入。清朝从乾隆中期开始,经过《四库全书》的编纂,虽然推想起来民间善本的移动较为平稳,但宋元善本却被最有名的藏书家黄丕烈(1763—1825)所收罗。黄氏收集了200种宋善本,是因为他打算把钱曾《读书敏求记》中著录的全部书籍“一网打尽”。

从乾隆末年至嘉道年间,江南周锡瓒、袁廷栲、顾之逵与黄氏一起,活跃在善本的收集活动中,清初藏书的盛况得以复活。他们的藏书在道光年间被汪士钟、韩应陛收藏,汪氏的书又被上海郁松年、常熟瞿镛、山东杨绍和所继承。继而,郁松年的善本被丁日昌和陆心源购得。这样,晚清形成了瞿镛、杨绍和、陆心源、丁丙四大藏书家。

咸同年间,收得怡府藏书的朱学勤,湖南湘潭的袁芳瑛等清末藏书家,将善本再度聚集起来。经过暂时的安定,光绪之后,在清末的变革时期,这些藏书家的书又全部散出。在陆心源的藏书于光绪三十三年(1907)流入日本静嘉堂文库之时,藏书的公共保存观念出现了。通过张之洞、端方、缪荃孙的努力,近代图书馆事业兴起。端氏参与了南京江南图书馆的设立(1907),张氏参与了北京京师图书馆的设立(1909),缪氏主管两馆。于是,丁丙之书入藏江南图书馆(南京图书馆的前身),丁日昌之书入商务印书馆涵芬楼,袁氏之书经藏书家李盛铎入北京大学……重要的藏书被各机关保存。民国初年至20世纪中叶,张钧衡、蒋汝藻、刘承干、邓邦述等以宋元善本为主致力收藏。现在除刘氏书一部分散出,张钧衡、邓邦述书藏于台北以外,其他几乎全部藏于北京和上海。

认识到散失于日本汉籍的重要

以宋元善本为中心的流动是中国图书史的主流,而要据此认识日本所藏汉籍古刻古钞本的交流,应当说十分困难。日本的汉籍善本,是指17世纪初至安土桃山时代(1573—1603)以前出版和钞写的文献。但是,其价值为中国学者所理解花费了相当长的时间。藏书家最早在目录中著录日本古刊本的,是钱曾的《读书敏求记》。此书目所载何晏《论语集解》也就是正平版《论语》。钱氏评价其价值优于现行的文本。实际上,该本随前述的善本流动而辗转多处,现在为日本静嘉堂文库所藏。见到此书的话就知道,钱氏旧物是“正平版《论语》”的传抄本,但钱氏根据此书从朝鲜购入而误认“正平甲辰”为朝鲜年号。尽管尚未意识到这是日本古刻本,但此著录影响了黄丕烈、陆心源等藏书家,并使其开始重视日本的古刻本古写本。从日本传入的宽延三年(1750)出版的《论语义疏》(根本逊志编)、延享元年(1744)出版的《古文孝经》(太宰春台编),因为是中国散失之书而收入《四库全书》,并得到很高的评价。实际上杨守敬以前,日本古写古刻本汉籍的身影在中国的出现仅此而已。

来源:公众号善本古籍