苏轼《李氏山房藏书记》云:“余犹及见老儒先生,自言其少时,欲求《史记》《汉书》而不可得,幸而得之,皆手自书,日夜诵读,惟恐不及。近岁市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸,学者之于书,多且易致如此,其文词学术,当倍蓰于昔人,而后生科举之士,皆束书不观,游谈无根,此又何也?”

这段话的本意是讥刺文人读书不用功,却从侧面映射出一个值得注意的历史现象:在苏轼生活的时代,书籍印刷已经达到“日传万纸,多且易致”的规模。这并不意味着印本在北宋时就已压倒抄本,成为文献传播的主流形态,但可以证明,雕版印刷到北宋时已形成一个庞大的产业。换言之,雕版印刷在经历了中晚唐、五代的稚嫩萌芽后,到北宋时已开始步入繁荣而成熟的“黄金时代”。

北宋开宝四年(971),宋朝政府派人到成都雕造《大藏经》五千余卷,这是我国第一部刻本佛教大藏经。此后除了翻刻五代监本十二经外,国子监还遍刻九经唐人旧疏和他经宋人新疏,并大规模校刻史书、子书、医书、算书、类书及《文选》《文苑英华》等诗文总集。其品种之多、篇幅之巨,均远远超过晚唐五代,但因为战乱等历史原因的影响,今天能看到的宋本,绝大多数都是南宋本,仅存的几种北宋本面目也与南宋初期刻本无明显区别。所以,今人谈宋本的特点,大多是根据南宋本立论的。

南宋刻本因为刊刻地点的不同而呈现出鲜明的地域风格。南宋时有杭州、眉山、建阳三大刻书中心,故宋本也有浙本、蜀本、建本三大类别。区分其类别最直接的办法就是看字体,浙本以欧体为主,蜀本与建本则以颜体为主。关于建本的字体,有学者认为“多半颜、柳兼用,尤其偏重疏朗秀劲的瘦金体”(杨起予《建本论略》),瘦金体云云大概是针对其夹注小字的字体而言,有些牵强。实际上,建本字体最典型者是纯粹的颜真卿《多宝塔碑》的风格,横细竖粗,波折犀利,非常工整。蜀刻大字本则雄强粗放,撇捺长而尖利,用李后主批评颜真卿的话来说,正是“叉手并足,如田舍郎翁”。因此,蜀本与建本虽然同以颜体为主,其风格的差异却是十分明显的。有趣的是,浙、蜀、建虽然是地域代称,但宋刻本中的浙、蜀、建本并不是完全与地域对应的。例如著名的抚本《礼记》(宋淳熙四年抚州公使库刻本),尽管刊刻地是在江西抚州,但字体接近欧体,所以一般被划入浙本的范畴。浙本以浙江地区特别是杭州刻本为主,周边的江苏、安徽、江西乃至湖南、湖北、广东地区的刻本也多称浙本。四川地区早期的刻书中心是成都,如上文提到的《开宝藏》就是成都刻工的杰作,但后来逐渐转移到眉山。今天所谓的蜀本,大多是指眉山刻本。建本主要指福建地区,具体来说,其代表是建宁府建阳县的坊刻本。

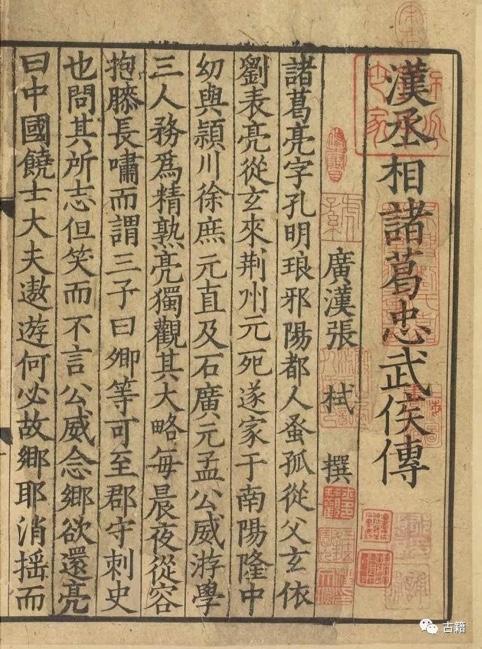

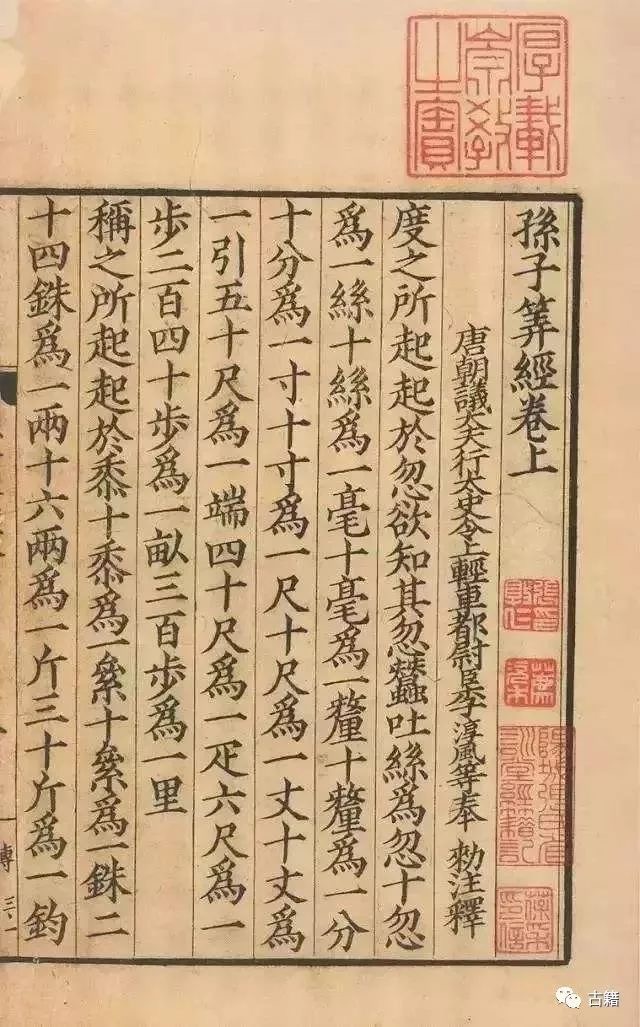

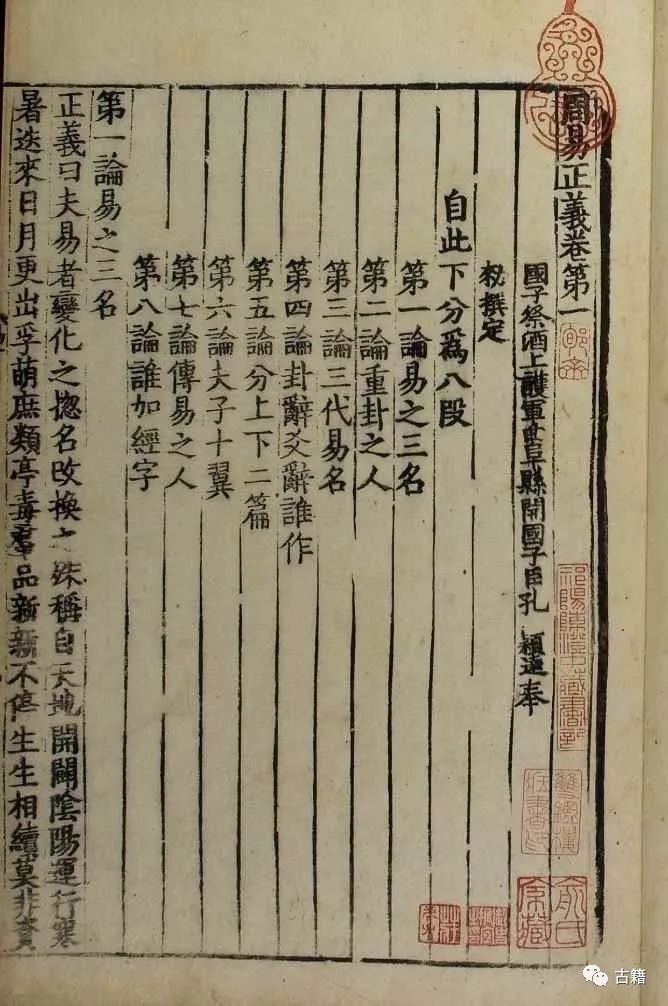

三类宋本中,浙本被公认为最好,因为多出于官刻,校勘认真,字体美观,有浓厚的书法韵味,特别是其经史诸书,往往源自监刻,文本精良,最受后世藏书家的重视。民国时的大藏书家傅增湘经眼旧椠无数,双鉴楼收藏宋元佳本极多,以南宋初年浙刻《周易正义》为其藏书的冠冕。傅增湘不仅手书长跋于卷末,更花费重金赴日本用当时最先进的珂罗版技术影印该书,成为书林美谈之一。建本则多出于民间坊刻,既缺乏官方学术力量的支持,又因为商人射利的目的不得不多刻快印,所以文本校勘比较粗疏,一般不及浙本、蜀本精审。陆游《老学庵笔记》就记载了教官被《周易》麻沙本(麻沙是福建地名,南宋祝穆《方舆胜览》注云:“麻沙、崇化两坊产书,号为图书之府。”)讹字误导而出错考题的故事。宋人叶梦得也说:“天下印书,以杭为上,蜀次之,闽最下。”(据《少室山房笔丛》转引)但这种文本质量的高下只是相对于同时期的浙本、蜀本而言,决不能武断地说以麻沙本为代表的宋刻建本就一无是处。

建本当时刻印极多,发行亦广,传世的宋本也以建本居多,其文本虽然不免讹误,但终归较为近古,少经后世窜乱,故往往胜过元明刻本。正如陆贻典所云:“古今书籍,宋刻不必尽是,时刻不必尽非,然较是非以为常,宋刻之非者居二三,时刻之是者无六七,则宁从其旧也。”(据《士礼居藏书题跋记》转引)再者,商人为吸引买家注意,喜欢在内容上别出心裁。如刘叔刚刻《毛诗注疏》,在经注疏之外附入《经典释文》相关条目,编成《附释音毛诗注疏》,开创了正经注疏附刻《释文》的体例;黄善夫刻《史记》,首次将三家注合刊于正文之下,便于读者翻检;《监本纂图重言重意互注论语》标榜源自监本之名,又为经文配图,并将本书中文字相同或意思相近的条目注出,使读者更容易理解、记忆。凡此种种,都是建本的创新,并在不同程度上被后世刻书者因袭,所以浙本文本精确,建本长于创新,各有佳处,不能偏废。与浙本、建本相比,蜀本传世的数量最少。赵万里先生将其原因归结为“十三世纪中叶,成都、眉山和四川其他地区遭受元兵大肆焚掠”,当然有其道理,但抛开古籍实物不谈,从当时文人的记载来看,蜀本的声势也要明显弱于浙本、建本。南宋以来,四川地区远离以临安府为核心的政治要地,从事者又缺乏福建书坊的商业天赋和推广热情,刻书业日渐零落也就不足为奇了。不过,赵万里、冀淑英等都很看重蜀本,或称其“开版弘朗,字体遒劲,纸张洁白,校勘精审,可和浙本媲美”,或称其“刻印的精美不在浙本以下,蜀本实兼浙、建二本之长”,可见蜀本虽少,仍不容小觑。

宋本因为兼具较高的文献与文物价值,故历来为藏书家所重视。明人藏书目录中便常见关于宋本的记载。早在明正德年间,针对宋本的翻刻也已蔚然成风,其中的佳品甚至往往被后人误认为宋本,足见其摹仿之精。到了清代,宋本的价值越发凸显,正如顾千里所言:“(宋元刻本)其距今日,远者甫八百余年,近者且不足五百年,而天壤间乃已万不存一,虽常熟之钱、毛、泰兴之季、昆山之徐,尚著于录者亦十存二三。然则物无不敝,时无不迁,后乎今日之年何穷,而其为宋、元本者,竟将同三代竹简、六朝油素,名可得而闻,形不可得而见,岂非必然之数哉?”所以乾隆时的中央藏书机构所编版本目录——《天禄琳琅书目》,就为宋本设立专章,民间的藏书家也以藏宋本多者为贵。钱谦益的绛云楼、黄丕烈的士礼居、瞿家的铁琴铜剑楼、杨家的海源阁都是个中翘楚。民国以来,时移世易,宋本逐渐从分散的私人藏家手中向少数公藏机构集聚。

现在,绝大多数的宋本都被收藏在中国国家图书馆、上海图书馆、北京大学图书馆、台湾中央图书馆等公立图书馆中,日本、欧美等国也各自藏有一定数量的相关文献。出于文物保护的需要,几乎所有的宋本都被深藏密室,不轻易示人。然而,得益于现代出版事业的发达,其中相当一部分的本子均已影印出版或制作图录,所以现代人研究宋本反倒比明清时期更为便利。对于普通读者来说,《中华再造善本》《国家珍贵古籍名录图录》等丛书,都是了解宋本面目极佳的参考读物。而各大图书馆在网络上公布的数字化宋本书影,也是不容忽视的宝贵资源。在当代,我们尤其要注重中华善本数字化,从而为互联网一代认识千载传承的中华文明提供保证,认真推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

来源:公众号古籍