学术争鸣

先秦赋探源方法刍议

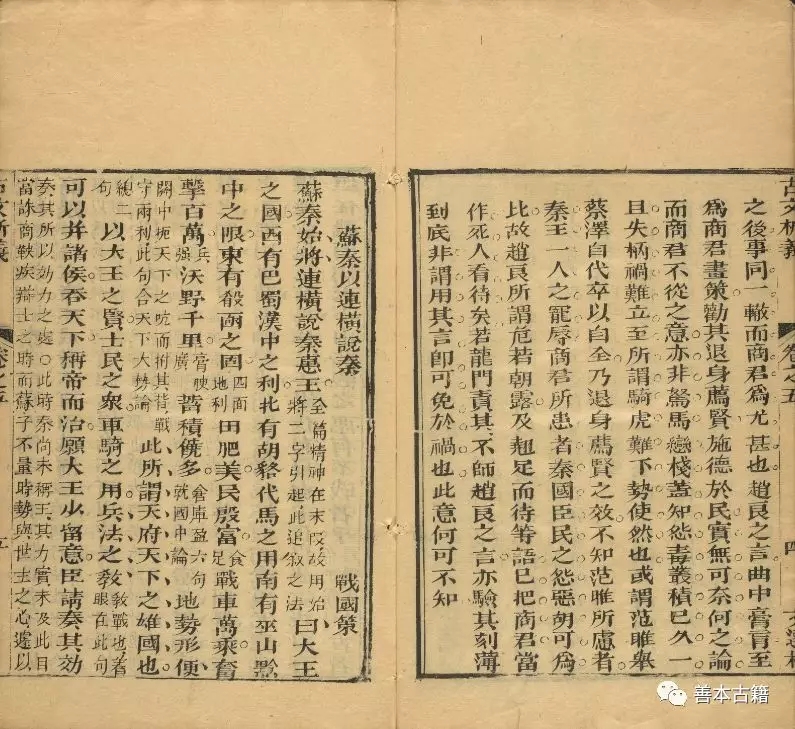

先秦时期是中国古代赋类作品的生成阶段,宋玉、荀子是先秦赋的奠基人。因此,古往今来对先秦赋的探源,自然也就从宋玉赋、荀子赋切入。古今学人对赋所作的探源,并不是同途共轨、联辔前行,而是分道扬镳、殊途异路。概括而言,可分为单源论和多源论两个系统。

所谓单源论,就是把先秦赋的直接源头归结为单独一种,认为宋玉赋、荀子赋是从相同的源头生出。班固《两都赋序》称:“赋者,古诗之流也。”他在《汉书·艺文志·诗赋略》中表达了同样的看法,并且作了具体说明。清人程廷祚亦称:“故诗者,骚赋之大原也。”这是把楚辞和赋的源头都追溯到《诗经》。章太炎先生在《国故论衡》中写道:“纵横者,赋之本。”这是把战国纵横学派认定为赋的源头。

把先秦赋的原始生成归结为一个源头,许多问题无法得到合理的解释。学界普遍认为,《曹风·下泉》是《诗经》中最晚的一首诗,作于公元前516年或稍后,它是《诗经》时代终结的标志。宋玉赋、荀子赋均作于战国后期,上距《诗经》的终结已经二百余年,他们的赋不可能直接由《诗经》衍生出来,而是还要有许多中间环节。把《诗经》说成先秦赋的直接源头,在历史和逻辑两方面均无法圆通。至于说战国纵横学派是赋之本,在宋玉赋、荀子赋中根本无法得到验证。从思想倾向到文本形态,他们的赋都疏离于纵横学派。

把先秦赋的源头归结为多源,清人章学诚的论述颇有代表性。他在《校雠通义》中把先秦赋的属性、特征分别与《庄子》《列子》寓言、纵横家说辞等建立起逐一对应的关系。刘师培先生的《论文杂记》,把宋玉赋归入写怀系列,把荀子赋归入阐理系列,并且给出结论:“写怀之赋,其源出于《诗经》。”“阐理之赋,其源出于儒道两家。”刘师培先生继承的是章学诚的思维方式,所持的是赋源多极的观点,同时在赋的类别划分方面更加细致。

刘勰对于赋的原始生成所作的解释,介于单源论和多源论之间。《文心雕龙·诠赋》云:“赋也者,受命于诗人,拓宇于楚辞也。”他认为《诗经》是先秦赋的远源,楚辞则是它的近源、直接源头。所下的论断尽管不是完美无缺,却也合情合理。

赋是一种综合型文类,从它的原始生成阶段就是如此。宋玉赋、荀子赋所用的句式有四言诗句、骚体句式,还有散体亦即散文句式,并且往往相互错杂。仅从文本形态的句式构成方面审视,就可以判断它们是来自多个源头。《慎子·知忠》篇称:“粹白之裘,盖非一狐之皮也。”《淮南子·说山训》亦云:“天下无粹白之狐,而有粹白之裘,掇之众白也。”把宋玉赋、荀子赋与那个时段以及此前的春秋战国文献进行对读,会发现他们确实是以集腋成裘的方式生成的,有众多的直接源头。不过,他们“集腋”而成的赋类作品,并不是“狐白”之裘,而是五彩斑斓之裘,因为他们所借鉴的文献不是出自同一系统,而是来自多个学派、众多门类。宋玉《风赋》首段对于风所作的描写,可与《庄子》书中的风意象相通。《高唐赋》展示的狩猎场面,与《楚策》《招魂》的狩猎叙事前后呼应。《大言赋》《小言赋》所渲染的“至大至微”之物,可以从战国道家典籍中找到原型。荀子赋的基本构成因素,同样来自多个源头。隐语体制的运用,当为齐、楚隐谐风气所孕育。蚕、箴作为取材对象,是以齐地蚕桑纺织业的发达作为潜在背景。云意象则与稷下学宫文献中的风意象异曲同工。

采用文献梳理的方式对先秦赋进行追本溯源,实际上是一个披沙拣金的过程。所谓披沙,就是对宋玉、荀子所处时段以及此前的春秋战国文献,分系统地进行浏览,排除与宋玉赋、荀子赋无关的材料;所谓拣金,指的是找出上述文献中与宋玉赋、荀子赋的相关之处,把二者进行对读,找出赋类作品得以生成的直接源头。披沙拣金式的文献梳理,会涉及以下几方面问题,需要进行妥善处理。

首先,必须坚持以文学为本位、以文本为本位的原则。中国古代各种体类的文学样式,它们彼此之间的差异,主要体现于文本形态,而不是思想内容。因此,以披沙拣金的方式对宋玉赋、荀子赋进行探源,首先应当立足于文本,聚焦于文本的构成要素。以荀子赋为例,其中“兮”字置于一句诗之内且位置靠近句首的骚体句式,还有疑问句排比段落,无论是纵横家的说辞,还是该学派的经典理论著作《鬼谷子》,均见不到上述句式、句类。这样一来,就可以把纵横学派排除在荀子赋语句的源头之外。荀子赋的上述语句,分别见于宋玉赋以及稷下和楚文化系统的道家著作,由此可以确认,它们是荀子赋语句的直接源头。这种披沙拣金的文献梳理方式,可以根据先秦赋文本的基本构成因素,分门别类地进行。

其次,要准确把握先秦赋的基本属性。当代学者在对宋玉赋、荀子赋进行探源的过程中,已经普遍注意到战国风气所起的作用。但是究竟哪种风气直接导致赋的生成,却往往缺乏准确地把握和具体深入的剖析。要想走出这个瓶颈,必须紧扣先秦赋的基本属性。《文心雕龙·诠赋》篇把赋的基本属性概括为“写物图貌”,章太炎先生的《国学概论》称:“孙卿赋是咏物的。”其实宋玉赋也大体如此。既然如此,对与先秦赋相关的文献进行披沙拣金的梳理,就要以“写物图貌”为基本线索,找出与咏物相关的材料,确认它们与宋玉赋、荀子赋的关系。只有这样,探源才能真正落到实处,否则,很容易流于空泛。

第三,要处理好特殊与普遍、个别与一般的关系。章学诚在论述赋的源头时写道:“假设问对,庄列寓言之遗也;恢廓声势,苏张纵横之体也。”按照章氏的说法,宋玉赋、荀子赋中的问对体,直接源头当是《庄子》《列子》寓言,而恢廓的风格气势,则源于纵横家的游说之辞。这种说法并非全无道理,但不免有疏阔之弊。采用主客问答方式结撰成文,并非是《庄子》《列子》寓言的特例,而是战国文献常见的结构模式;铺张扬厉、驰说云涌,也不是纵横家的专利,而是战国时代的普遍风尚。把具有普遍意义的属性归结到单独某个学派,并认为是该学派的特殊性,首先就犯了逻辑错误。运用披沙拣金的方式梳理文献,如果把普遍性的东西误认为是特殊的因素,并且予以格外关注,那么,所收获的不可能是精美的赤金,可能只是粗金,甚至是常见的砾石而已。文献梳理的披沙拣金,要以普遍的现象为依托,但不是把它作为重点对象,而是要透过现象探究本质,否则,就会流于一般化的现象描述,缺乏学术个性。

对先秦赋进行探源,是个经久不衰的学术话题,尚有许多问题值得探讨,也有众多的方法可供借鉴。传世文献与出土文献的贯通、先秦地域文化与赋生成的关联、宋玉和荀子人生经历在赋中的差异性体现等,这是一系列与赋的原始生成密切相关的领域,还有很大的学术空间可供拓展。

作者:李炳海

来源:公众号善本古籍

来源:公众号善本古籍

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)