顾松洁:国家图书馆藏

《满汉皇舆山河地名考》探析

《满汉皇舆山河地名考》是国家图书馆收藏的一部地理类满汉合璧文献,此书与乾隆四十三年(1778)绘成的《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》关系密切。本文通过将其与舆图作详细比对,揭示其内容及其与舆图的关系,并对此书成书时间和作者进行考证。文章认为此书与战迹舆图有渊源关系,书前所题“乾隆庚辰年”并非其成书时间,作者达椿是乾隆二十五年(1760)进士,书名中“皇舆”是指清入关前的政权疆域。

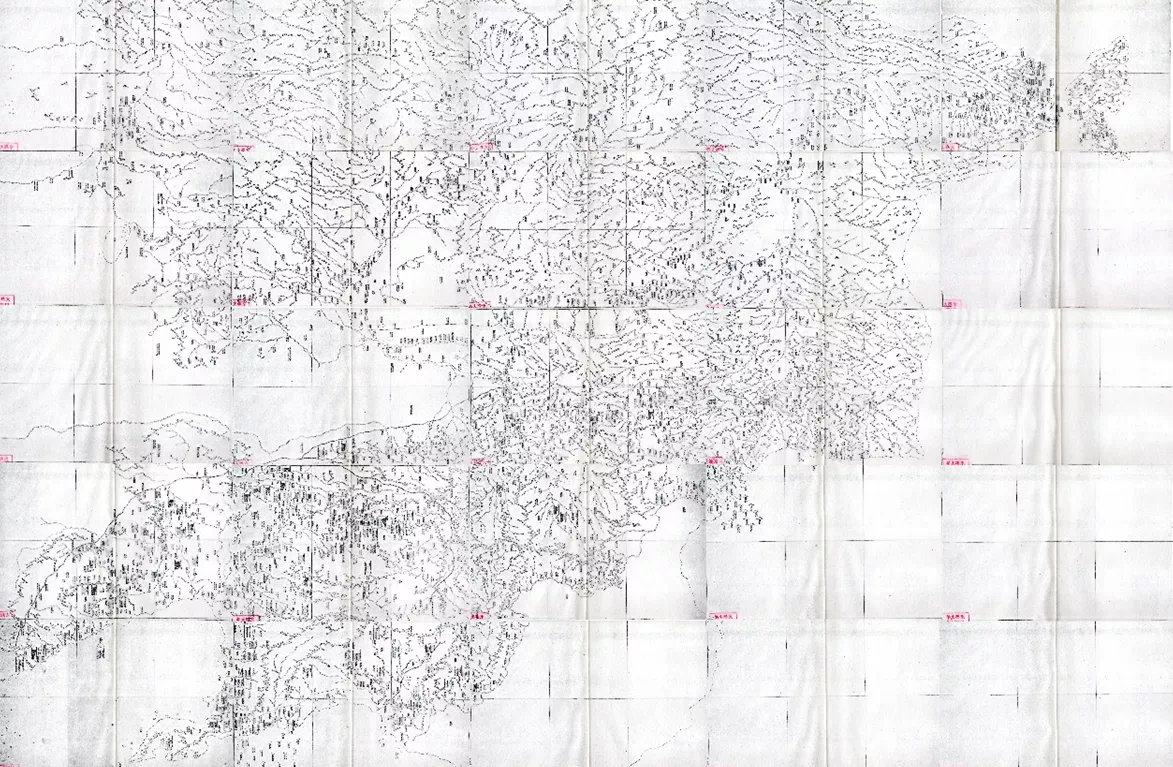

《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》(据日本影印本复原)

《满汉皇舆山河地名考》(以下简称《地名考》)是现藏于国家图书馆的一部地理类满汉合璧文献,全书共5册,线装,页面高29.6厘米,宽18.3厘米,无版框,正文半叶满汉对照4行。该书第一册首页正中书题名“满汉皇舆山河地名考”,书名右侧上方记“乾隆庚辰年”(即乾隆二十五年,1760)、左侧下方书“达椿缮写”。此书保存良好,2017年8月由福建出版发行集团、福建人民出版社影印刊布。学界迄今尚无人对此书进行研究和征引,而目前所见满文书目中,对该书的著录有4种,分别是李德启编《满文书籍联合目录》(1933)记为“乾隆戊辰年,稿本”,富丽编《世界满文文献目录(初编)》(1983)记为“乾隆十五年(1760)稿本”,黄润华、屈六生编《全国满文图书资料联合目录》(1991)所记与富丽同,北京市民族古籍整理出版规划小组办公室满文编辑部编《北京地区满文图书总目》(2008)记为“乾隆二十五年(1760)抄本”。可见,各书著录存有差异。李德启书中的“戊辰年”是乾隆十三年(1748),《地名考》中没有任何地方提到此年份;富丽以及黄润华、屈六生等学者书中的“乾隆十五年”为公元1750年,括弧中的公元纪年却是1760年。若上述书目的编著者都是依据书名页信息著录的,那么只能说前三种书目都出现了失误。

《地名考》无序跋,内容系东北三省地名的汇集,有些地名注有清太祖、太宗时期征服各地的事迹,这一内容给我们的初步暗示是,它可能与乾隆四十三年(1778)绘成的《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》(下文简称《战迹图》)有关。《战迹图》是1775年乾隆皇帝在翻阅《满文老档》时有感于其祖先的开国事迹以及发迹之地无据可考而命人绘制的东三省舆图,目的是为了其子孙不要忘记本民族的根本。本文以此为线索,通过将《地名考》与《战迹图》进行比较,揭示二者的关系,并试对该书形成时间和作者进行考证,祈请方家指正。

一、《地名考》与《战迹图》内容比较

通过对照可知,《地名考》与《战迹图》从所记地名到标注战绩以及记录顺序均基本相同,特别是有一些二者共有的失误;不同之处表现在《地名考》有少量重复记录和缺记的地名,还有极少数地名中的音译满语所用汉字不同。此外,《地名考》中有数条“××系原底”的批注,显示其有所本。笔者认为《地名考》与《战迹图》有渊源关系,二者或源于同一种文献。以下从四个方面加以梳理比较并试析二者互异的原因。

(一)地名

《地名考》全书共5册,除去每一册正文第一页或第一、第二页的内容(5册合计70条词语,后文再予说明)外,经整理统计共记录地名2175条,而《战迹图》中记录地名2195条。1959年日本学者今西春秋据《大连满铁图书馆所藏〈盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图〉》曾为《战迹图》编制地名索引,发表于《东方学纪要》(1),共2176条,显然有遗漏。比对两书所记地名可以发现,《地名考》中地名有重复者、有未记者以及同一地名在二书中记录不一致者,分别整理如下:

1.《地名考》重复地名及出处与《战迹图》之比较

以上5处地名在《地名考》中各记有2处,在《战迹图》中均只有1条。

2.《地名考》缺记地名及在《战迹图》出现的位置

以上25条地名不见于《地名考》。

前文提到《地名考》记录地名2175条(含重复),《战迹图》中记录地名2195条,前者比后者少20条地名。而综合上述两表来看,《地名考》中重复多记了5条地名,又少记了25条,正好与《战迹图》相差20条地名。古籍在流传过程中,会出现讹、脱、衍等各种错误。《地名考》本身有所本,笔者认为上述误差是作者在抄写时出现的失误。

3.《地名考》与《战迹图》记录不一致地名及其位置

此表显示有10条地名在《地名考》和《战迹图》中记录不一致,有如下几种情形:

(1)满文相同,汉文缺地理通名。如满文“ilta šan”,在《地名考》中汉文记“伊拉塔”,缺地理通名“šan”的音译汉字“山”,《战迹图》记录完整,《地名考》疑有脱字。满文jakūmu bira二者记录相同,《战迹图》汉文未记地理通名bira对应的“河”字,《地名考》中汉文“河”字隐约可见,上表中用括弧“[ ]”表示其字迹模糊。这有无可能是《地名考》的作者在抄写时,因满文有bira,所以直书“扎库穆河”,然与其所本的文献校对后发现没有“河”字,故又将汉文“河”字画圈抹掉而使其字变得模糊了?若作者有抹去“河”字之意,那么《地名考》与《战迹图》对此地名的满汉文记录就是一致的。

(2)满汉文均缺地理通名。如《地名考》“ciyan tun wei前屯卫”,《战迹图》为“ciyan tun wei hoton前屯卫城”,满文hoton意为“城”,《地名考》满汉文都缺记地理通名,疑有脱字。

(3)满文音译汉字不同。如满文gas holo在《地名考》中汉字用“喀斯峪”,《战迹图》用“噶斯峪”,音节ga的音译汉字不同。按满语音节ga对译汉字用“噶”。但是,满语中的ga、ka、ha三个音节的读音有时不区分,最有名的例子就是大家熟知的努尔哈赤,他的名字满文实际上是nurgaci,音节ga历来对译为“哈”。满文imsun bira中的m音译汉字不同,《地名考》用“穆”,《战迹图》用“木”。满文karcin wang ni harangga ba中的r音译汉字不同,《地名考》用“勒”,《战迹图》用“喇”。满文mukturi alin中的m音译汉字不同,《地名考》用“木”,《战迹图》用“穆”。用汉字音译满语词时,同一语音可以用不同的字来对译,如音节mu和音节末辅音m都常用“木”、“穆”二字来对译,也有用睦、牧等字的;音节末辅音r的对音字有尔、勒、喇等多种。上述4例都是同名异译现象。

(4)误记。《地名考》第2册第27叶中连续记了2条“san ca ho三岔河”,此页还记有一条战绩“太祖高皇帝辛酉年征明抚降三河堡”,然不见地名词条“三河堡”,以此推断2条“三岔河”中之一疑为“san ho pu三河堡”之误写。这条战绩在《战迹图》中有完全一致的记录,其对应的地名是“san ho pu三河堡”,地名下方有小方格“□”标记。

(5)二者均有误。如满文inu alin二者记录虽同,然满文alin意为“山”,从《战迹图》所绘地形来看应为“伊努山”,却记为“伊努河”,《地名考》亦记为“伊努河”,二者疑似皆误。又如满文ookiya gašan二者记录虽同,而gašan意为“屯”,《地名考》记为“奥恰屯”,《战迹图》记为“奥恰河”,从满文来看,舆图疑为误记。

(二)标注战绩

《地名考》记录战绩142条。《战迹图》为144条,不见于《地名考》者为:

(1)niowanggiyaha hoton清河城 taidzu dergi hūwangdi sohon i honin aniya solgo i cooha be ubade afame dahabuha太祖高皇帝己未年攻降朝鲜兵于此(《战迹图》第二排四)。

(2)gin cang pu锦昌堡 taidzu dergi hūwangdi sahaliyan indahūn aniya ming gurun be dailame gin cang pu be bargiyame dahabuha太祖高皇帝壬戌年征明收降锦昌堡(《战迹图》第二排五)。

除此而外,其他战绩均一致。

(三)记录顺序

《地名考》每册正文起始的左上角有“第×排”的标示,通过对照可知其每一册内容对应《战迹图》一排地名及标注战绩,5册对应5排;而且,每一册地名所记顺序并非杂乱无章,其对应《战迹图》的顺序大致为从右往左、自上而下。

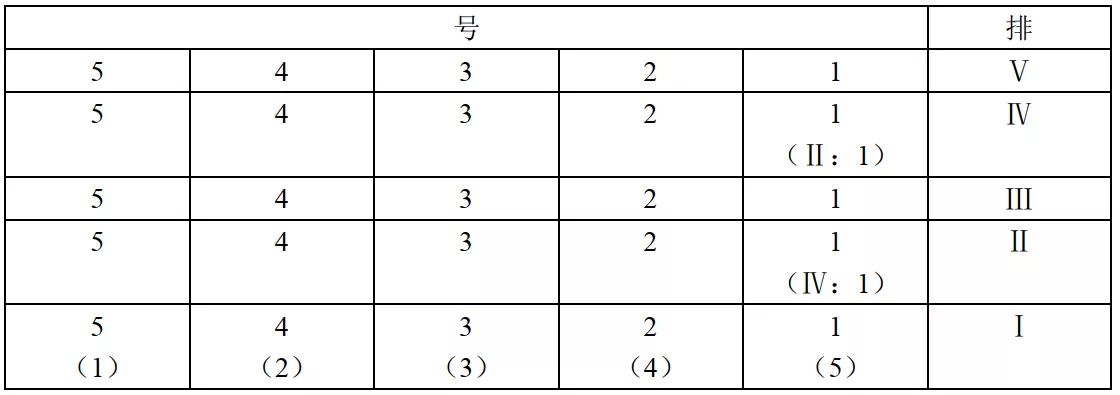

较易获见的影印本图序有误,今西春秋在据以编制索引时已发现了这一问题,他在“索引凡例”中称:“本图从最下面右边第Ⅰ排第1号开始,但是此复制图排号记录有误,第Ⅰ排第1号为第Ⅰ排第5号,第Ⅰ排第2号为第Ⅰ排第4号,其他相仿。另外,‘第二排一’与‘第四排一’有错位。”并给出了《战迹图》5排25幅图排序的示意如下:

表中括注的是正确的顺序。也就是说,假如将5排25幅图重新拼合为完整的《战迹图》,那么与其他四排图从右到左的排列顺序不同,第一排的顺序是“第一排一”在最左、“第一排五”在最右。

(四)《地名考》第五册所见批注“××系原底”的地名

此类条目中地名与《战迹图》比较整理如下:

此表显示《地名考》中带有批注的所有地名以及《战迹图》中对应的条目。除去批注文字,二者所列地名的满汉文书写是完全一致的。“系原底”说明《地名考》抄自别的文献,我们可以认为这些批注是作者发现了“原底”的错误而标出的。如“yenggišen alin英吉伸仙”,yenggišen的音译对应“英吉伸”准确无误,满文alin意为“山”,而此处汉字“仙”显然有误。其他类同,niman gašan应为“尼满屯”,汉文“河”对应的满文为bira;“miyangkeda oforo密阳喀达鄂佛啰”中ke音译汉字按乾隆三十七年(1772)针对满洲、蒙古人名、地名对音汉字而编撰出台的《钦定清汉对音字式》当用“克”,而“喀”对应满文则为ka;“alha gašan阿勒哈河”应为“阿勒哈屯”;“lalicin ba拉里拉地”中“lalicin”音译汉字按《对音字式》应为“拉里沁”;“kabun bira喀木河”中kabun音译为喀畚,“木”对应满文是mu或音节末辅音m;“kuretu noor omo库哷图诺尔鄂博”中omo对应音译汉字为“鄂谟”,“鄂博”对应满文为“obo”;与之类似最后一条“hūlajin omo呼拉津鄂诺”中omo亦为“鄂谟”,而非“鄂诺”。表中所列8条地名在《地名考》和《战迹图》中所记完全一致,就连错误都一样。若《地名考》与《战迹图》所本一致,那么《地名考》的作者应是注意到了这些错误而作了批注,然《战迹图》的绘制者并未在意这些错误,将其照搬至舆图上刊印了。

综上,将《地名考》与《战迹图》二者从所记地名、标注战绩、记录顺序以及如“××系原底”的批注等四个方面作全面比对后可以发现,《地名考》中记录的与《战迹图》上负载的是相同的内容,即东北三省地名以及入关前与某些地点相关的战勋。因此,笔者推定二者有渊源关系,二者可能源于同一种文献,这部同源的文献可能是地名册,也可能是舆图。据笔者将《地名考》地名逐一在《战迹图》中查找比对的过程来看,笔者倾向于认为《地名考》抄自舆图,上文中所指出的地名重复、缺记、异文等现象,可能是作者在抄写过程中因视线的转移、时间的间隔、满文对译汉字的随意性等因素造成的。

二、关于成书时间

《地名考》书名页所记“乾隆庚辰年”是乾隆二十五年(1760)。若此书形成于这一年,那么根据上文论断就与《战迹图》的绘成时间乾隆四十三年(1778)相差18年。然二者内容相当,该如何解释二者的渊源关系呢?是早在乾隆二十五年就搜集编纂了此地名册,至乾隆四十年皇帝降旨、四十三年绘制完成的《战迹图》吗?由于《地名考》全书无序跋,亦无相关资料可考,因此无法获知《地名考》的成书过程。对于《战迹图》,学界则有一些关注。和田清在《关于〈盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图〉》一文中根据《战迹图》上所附乾隆皇帝的两道谕旨以及《东华续录》等史料梳理了此图的绘制经过。之后,1959年今西春秋发表了该图的地名索引。1981年,辽宁大学历史系以“清初史料丛刊第十四种”出版了《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》,书前附“北京原藏本封面照片”一副和前述“日本影印本封面照片”一副,以及“原图局部”一张,正文包括上谕、御制诗、战迹图简图和李凤舞、李林合著《〈盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图〉考略》,以及和田清论文的译文。李凤舞等二人的文章主要是对舆图绘制中出现错误的六处地点的地理位置进行了订正,最后将《战迹图》所列一百四十四处地名按其排幅顺序,对照现今省、市、县地图中的名称和位置做了附表。以上是目前所见有关《战迹图》的研究成果。笔者在前人研究基础之上又搜集到数件相关的满汉文档案,其内容不仅可补充《战迹图》绘制过程的细节,而且可较为详细地确知《战迹图》上所绘地名数目、所标注战绩体例的确定以及绘制此图所据舆图的版本等,而这些内容或信息也与《地名考》直接相关。由此,或可佐证《地名考》的大致成书时间。

《清高宗实录》中有一道上谕,是《战迹图》开始绘制的谕令。乾隆四十年十一月壬午(初九):

谕:朕恭阅旧满洲档册,太祖、太宗初创鸿基,辟取舆图甚广,即如叶赫、乌拉、哈达、辉发、那木都鲁、绥芬、尼玛察、锡伯、瓜勒察等处,皆在旧满洲档册之内,虽在东三省所属地方,因向无绘图,竟难按地指名,历为考验。迩来平定准噶尔、回疆等处时,朕特派大臣官员将所有地方俱已绘图,昭垂永久。列祖初开鸿业,式廓疆圉,岂可转无绘图。着恭查满洲档册,详对《盛京志》、《实录》缮写清单,札寄盛京、吉林、黑龙江将军等。各将省城为主,某地距省城几许、现今仍系旧名或有更改,并有无名山大川、古人遗迹,逐一详查,三省会同,共绘一图呈览。

此谕的满文文本在《珲春副都统衙门档》中得以保存,其内容与《实录》所载汉文大致相同,只是明确指出用“无圈点旧满洲档”核对《盛京通志》和《实录》,“将有凭据者缮写有圈点满文清单,无凭据者兼写无圈点、有圈点字”,誊抄后寄信给盛京、吉林、黑龙江三将军。十一月二十三日,军机大臣将谕旨以及将“旧满洲档”与《盛京通志》、《实录》核对后缮写的清单寄信给东北三将军执行,同时,将清单所列地名与《皇舆全图》进行比对,发现《皇舆全图》中只有清单中的二百七十一处地名,缺者达五百处。于是,军机处于二十九日再次将乾隆皇帝的谕旨和《皇舆全图》寄给东三省将军,令查核绘制后用不同的颜色贴签奏览。这一过程在乾隆四十一年四月三日盛京将军弘晌“奏遵旨绘制盛京吉林黑龙江三省地形图折”中有详细记载,原文为满文,在此将相关部分翻译如下:

奴才弘晌、富椿、傅玉谨奏。为遵旨将三省山川地方周详核查会同绘制一图恭谨奏览事。乾隆四十年十一月二十三日军机处字寄内开,奉上谕:……是月二十九日军机处复又寄信奴才等,奉上谕:……今将先前由旧满洲档查出地名与《皇舆全图》核对,《皇舆全图》有二百七十一处,无者五百处。将《皇舆全图》所有地方粘贴签条,并图复又字寄东三省将军,核对先前所咨清单,仍照先前所降谕旨,以各省城为主详查后,三省会同,绘制一图,盛京所属地方粘以红色签条、吉林所属地方粘以浅红色签条、黑龙江所属地方粘以白色签条奏览。钦此。恭领去讫。饬照《皇舆全图》绘制,各该地方详查速送,不得遗漏一处,等语札付。奴才等驻各省城所涉山河地方已详查完毕,继而诸城副都统、城守尉、总管、协领等处查送之山河地名亦无不详查,复又再三详核,已悉数咨送。奴才等亲率特派协领官员,复又详加查办,将各省所属山河地方位在省城何方、距离几许之处绘制地图。奴才富椿将将军印玺暂交副都统克兴额署理、奴才傅玉将将军印玺暂交副都统富森额署理,各由任所启程,于三月二十七日抵达盛京城,会同将军弘晌,将三省查验之山河地方有圈点、在清单者之数,无圈点、在清单者之数,并《皇舆全图》所有各省山河地方数目详加核查,皆在各省内,已据实绘入所绘舆图中。在有圈点、无圈点二单内之七百七十一项中,除《皇舆全图》重复之一百七十处外,剩馀六百一处。查得盛京所属地方三百十四处,吉林所属地方七十一处,黑龙江所属地方二十七处,仍有尚未查得之山河地方一百八十九处。已逐一反复究问现有旧官兵、闲散,虽无完全知晓者,然奴才我等三省查得新命名山河地方二百四十三处。奴才等核思:尚未查得之一百八十九项山河地方,在新查得之数内,因更改旧名久矣,难料知晓旧名者已逝,而现有之人只知新名。是以奴才等谨遵谕旨,将《皇舆全图》所有山河地名数、查得二单所有山河地名数、又查得新山河地名数,皆位在各省城何方、距离几许,三省会同,绘为一图,盛京者以红色签条、吉林者以浅红色签条、黑龙江者以白色签条粘贴,谨具奏览外,为便于查找,以各省城为主,其所属地方山河位在何方、距离几许,由各省另行造备一黄册恭呈。奴才等将原饬咨《皇舆全图》仍恭送军机处,一并奏闻。乾隆四十一年四月十八日奉朱批:知道了。钦此。四月初三日。

弘晌在给乾隆皇帝具奏的同时,也给军机处递送了咨呈,其内容简略。由此可知,至乾隆四十一年四月初三日东三省将军已按乾隆皇帝的指令核查了地名,并绘制了舆图。而后,乾隆皇帝谕令“将盛京吉林等处地方图样,另行开展,绘为大图,并将所有各事迹节举大要,兼清、汉字分注图中,以备观省,仰见我皇上敬承谟烈,念切开创鸿图,欲以垂示久之至意”。绘制此图领衔的大学士舒赫德、阿桂、英廉核查后提出了标注战绩的体例和放大的尺寸,他们在乾隆四十一年七月奏称:

臣等伏查,旧有《皇舆全图》共十排,内载盛京等处地方止两排有馀,其方幅有限,除载列地名之外,不能复为标识。自应将盛京等处另绘全图,载入一切事迹,以昭详备。但恭查《实录》内所载各事迹甚多,即摘叙大要注入图内,亦不能太简,若按一地名分注一事迹,则清、汉字行数不少,而图之尺寸亦难展绘。今臣等再四商酌,所有图内地名,有事迹者即叙载年月,并摘其要领数语标识于地名之下,即如萨尔浒山一处,拟注以“天命四年三月明兵四十七万分路来攻太祖高皇帝统师其兵六万于此”。凡图内有事迹各地名,俱拟照此式标注。但查图内方格,每格仅止二寸,今所拟票[事]迹虽无多,而每格仍须量为展加六寸方敷添注。其[事]迹,图内既不能多行载入,臣等拟于图后照依次序,用清、汉字详细录载,以便按图稽考。如此办理,前有标题,后有纪载,似合体式。谨就臣等愚见所及,先行绘写图样,恭呈御览。是否有当,伏候训示遵行。再,从前曾经奉旨交盛京等处将军补行查出之地名,共七百馀处,应添入新图外,仍交舆图处,将旧图详细增添,归入十排内,刊刻存贮,合并声明谨奏。大学士于(敏中)字寄大学士舒(赫德)、协办大学士尚书公阿(桂)、刑部尚书英(廉),乾隆四十一年七月十八日奉上谕:据舒赫德等奏,将盛京等处地方另行展绘全图,标题记载,并请将各事迹兼清、汉字依次附载图后,用备稽考,绘图呈样,自应如此办。此图绘成刊刻时,应将朕前日所降谕旨列于图首,以昭久远。至《皇舆全图》盛京仅有两排,止须将新查地名添入原图,照旧标识地名,毋庸记载事迹,将此传谕知之。钦此。遵旨寄信前来。

直到此时才确定了标注战绩的书写体例,并补绘新增的七百馀处地名。

时隔两年之后,舆图绘制终于杀青,四十三年四月二十四日,舆图房递上了报销所用工料银的呈稿。而舒赫德已于四十二年去世,此时领衔的大臣是阿桂,他率领福隆安、英廉、和珅谨奏:

为恭进舆图事。臣等钦奉上谕,办理盛京、吉林、黑龙江舆图,节经奏进绘写式样,并将各地地名恭查《实录》、老档事迹有关开创鸿图者,纂成标注,仰蒙皇上训示等,敬谨遵循办理,展绘舆图五排,统地名二千三百一十三处,内标注一百四十四条,兼写清、汉字,敬录原奉上谕冠于图首,现在绘竣,谨舆图恭呈览,伏候钦定发下,交舆图处照办刊刻装潢,恭送大内及盛京存贮,以垂永久。仍颁发盛京等处将军、副都统每各衙门各一分敬谨藏。为此谨奏请旨,等因,于乾隆四十三年六月二十六日具奏。

此图最后交武英殿刊刻的时间为乾隆四十四年二月。活计档中记载:

四十四年二月初四日,员外郎四德、五德等将画得盛京、吉林等处舆图五排,每排计五张,并上谕序文,清、汉字文本一张持进,交太监厄勒里呈览,奉旨交武英殿刻板。钦此。

乾隆四十七年,清廷还对参与绘制此图的王公官员给予了赏赐,只可惜最初的负责人舒赫德和弘晌均已去世,未能得到御赏。

《战迹图》是在《皇舆全图》基础上绘制的。乾隆年间绘制的《皇舆全图》版本较多,最早为二十五年绘制成的“内府舆图”(又称《乾隆十三排图》),而《战迹图》据以绘制的十排版是在1761年至1775年之间绘制的,李孝聪先生在《欧洲收藏部分中文古地图叙录》中描述为:“乾隆年间(1761-1775)铜版直格本,乾隆御诗置图右上缘,长城以外地名用满文,长城以内诸省用汉文注记。经纬线直交,以纬度八度为一排,共十排。”《皇舆全图》十排图中东北地区占两排,《战迹图》增为五排,“每排计五张”。

从上述《战迹图》的编纂过程可知,《地名考》中记录的二千多条地名是在乾隆四十年降旨核查所得;其中“盛京等处将军补行查出之地名共七百馀处”,在此前的舆图上是没有的,绘制《战迹图》时才进行了增补。《地名考》中除了清河城、锦昌堡2条战绩不见记录外,其他与《战迹图》中均相同,其标注体例是在乾隆四十一年由主持绘图的军机大臣拟定的。《战迹图》于乾隆四十三年六月底竣工,次年二月初四日交武英殿刻印。若《地名考》是在乾隆二十五年缮写的,那么乾隆不应该在时隔十五年之后再次谕令查验东北地名,再耗时二三年时间费力费财绘制《战迹图》。我们也无法想象此书作者会比乾隆皇帝超前至少十五年就自行调查东三省而创作此书。因此,《地名考》书名页所记“乾隆庚辰年”不应是该书的成书时间,此书有可能是在四十一年至四十三年绘制《战迹图》过程中集成的地名册,也可能是在四十三年之后照《战迹图》原图或印本抄录而成的。

三、关于作者

《地名考》首页书名左下方记“达椿缮写”,因此“达椿”为此书作者应该无疑。然而,乾隆年间至少有五位名叫“达椿”的人,其中有两位进士,在朝廷供职;三位地方官员,两位先后担任太原城守尉,其一后升任盛京副都统,再调荆州副都统,一位担任过广州副都统。以下通过梳理其各自履历来分析《地名考》可能的作者是何者。

《清高宗实录》中出现最早的关于“达椿”的记录是在乾隆十七年六月癸丑:

谕:昨考试满洲由别衙门升用翰詹诸臣,既阅其文理,又验其人才,分别等次,一等德尔泰一员;二等馨泰、洙兰泰、武极理、达椿四员;三等德昌、图敏、胜保、书昌四员;四等文元一员。德尔泰,着升授詹事府少詹事。书昌,着降补中允。洗马文元,着以七品笔帖式用。侍读学士洙兰泰、侍读馨泰俱着休致。考试不到之侍讲学士运泰、侍讲星德、赞善仙保,俱着降二级调用。

这一段记录反映的是清代掌论撰文史的翰林院和詹事府选拔官员的制度,其人选皆为进士出身。此前,这位达椿担任过詹事府主簿(从七品),食俸十三年九个月零十日,乾隆九年被选补为詹事府右赞善(从六品)。乾隆十四年四月二十九日,大学士、兼管吏部尚书事务的傅恒具题再次将患病痊愈的达椿依例坐补詹事府右赞善。之后事迹不详。

另一位进士达椿在《清史稿》中有传:

达椿,字香圃,乌苏氏,满洲镶白旗人。乾隆二十五年进士,选庶吉士,散馆授户部主事,迁员外郎。历翰林院侍讲、侍读、国子监祭酒、詹事府詹事、大理寺卿。二十九年,入直上书房,充四库全书总阅,累擢礼部侍郎,兼副都统。四十五年,坐会同四译馆屋坏,毙朝鲜使臣,革职留任。五十四年,左迁内阁学士。达椿直内廷,不附和珅,数媒孽其短,以旷直褫职,仍留上书房效力行走。寻授翰林院侍讲学士,复迭以大考降黜授检讨。仁宗知其屈抑,至嘉庆四年,诏:“达椿因旷班被谴,其过轻,当时刘墉亦缘此降官;今刘墉已为大学士,达椿尚未迁擢,加恩补授内阁学士兼副都统。”子萨彬图,时亦同官,命达椿班次列萨彬图之前。历礼部、吏部侍郎,兼翰林院掌院学士,擢左都御史兼都统,迁礼部尚书。六年,典会试。七年,卒。

《钦定八旗通志·选举志》中记“乾隆二十五年庚辰科,满洲,达椿,富顺佐领,镶白旗,一名。”这位达椿于乾隆中后期在内廷文职上供职,官至二品高位,还入直上书房。他的履历在现存档案中可得到佐证,不再赘述。

担任过太原城守尉的两位达椿,一位于乾隆二十三年十月由绥远城协领补放。他在此任上任职相当久。期间,三次觐见乾隆皇帝,分别是二十六年在五台山觐见天颜,三十二年依例入京陛见,三十六年三月奏请觐见。他在任上兢兢业业。至四十二年,患中风离任。

升任盛京副都统的达椿,无传记。爬梳档案史料,可知这位达椿于乾隆五十五年十二月由西安调补太原城守尉,其祖父为武英殿大学士来保(1681-1764)。五十九年六月得旨升任盛京副都统,并于八月二十一日从京城启程,九月十一日抵达盛京。乾隆六十年,因盛京协领永书率解饷车辆,巡检管景穆从旁路过,未下车,遭到永书责打。达椿奏请将永书和管景穆一并解任质审。“巡检虽系微职,亦无协领责打之理”,因此管景穆本不该被解任,达春袒护旗员欲将管景穆解任,遂被交部议处。他原是记录六次,受处分后被降二级从宽留任。嘉庆三年十月,调达椿补荆州右翼副都统缺。

第五位达椿的旗属是正蓝旗蒙古,曾担任过盛京协领,承袭世管佐领。乾隆四十四年五月四日,时任广州汉军副都统的达椿因令其承袭世管佐领具奏谢恩。他的奏折内写道:

正蓝旗蒙古具奏,臣我旗世管佐领长禄升(canglušeng)之缺出,依例应由原设佐领色楞塔布囊(sereng tabunong)之四世孙、现在广州副都统达椿绿头牌拟正,别支缺出长禄升之子福清(fuking)拟陪。奉旨以达椿承袭。达椿谢恩称:仰蒙圣主隆恩,将奴才以印务参领补放为广州汉军副都统。现又补放为世管佐领。感激不尽,尽犬马之力效忠。

《钦定八旗通志·旗分志》中记载他的旗分佐领是京城正蓝旗蒙古右参领第八佐领。他在乾隆四十七年军政考核后获得留任,五十年病故。乾隆五十年正月初六日,暂署镇守广州等处将军印务满洲副都统博清额奏称:“正蓝旗蒙古闲散富昌报称,富昌我祖父达椿,现任广州副都统,乾隆四十九年十二月上旬患痢疾医治无效,封印后渐衰,于乾隆五十年正月初三日在任病故。”

从以上五位达椿的事迹分析,笔者认为乾隆二十五年进士的达椿是《地名考》的作者。推测依据有三:第一,他在乾隆四十年是正三品的大理寺卿,与和珅等承办绘制《战迹图》的各级官员一同在内廷供职,有机会接触《战迹图》。第二,他曾担任四库全书总阅,《战迹图》即绘制于修《四库全书》期间,此达椿有充分的机会接触各类文献,包括《战迹图》。第三,他在乾隆二十九年就入直皇子们读书的上书房,并行走多年,嘉庆七年他病危时给嘉庆皇帝奏称:“奴才前在尚书房行走约有二十八载,日侍天颜,倍承恩眷。”这样就有机会接触上文所述参与《战迹图》的绘制而受赏的诸位阿哥,从而得见舆图。综上,这位达椿较其他三位同名者有更多的渠道直接接触到《战迹图》,从而创作《地名考》。而《地名考》书名页所记“乾隆庚辰年”,笔者推测可能是其进士年份。由于无资料可考,也仅是推测而已。

四、结语

国家图书馆藏《满汉皇舆山河地名考》一书除在前文所提及的四种满文书目中有著录外,不见于其他书目,可能是孤本。本文通过比对《地名考》与《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》,判断二者有渊源关系,再根据舆图的绘制过程反证目前著录有《地名考》书的书目将此书前所题“乾隆庚辰年”作为其成书时间对待是非常可疑的,笔者认为其成书时间当在乾隆四十一年以后。清代满人称名不带姓,同名者很多。乾隆年间至少有五个名为“达椿”的官员在朝廷和地方供职,通过分析五位“达椿”各自的任职履历,判断《地名考》的作者是乾隆二十五年中进士的达椿。《地名考》书名页所题“乾隆庚辰年”或许是其进士年份亦未可知。另外,《地名考》每册正文第一页或第一至第二页的词条不带有地理通名,此类词汇共计70条,其中24条有批注,释其对应满语或蒙古语之意,如“janggiya 张家 蒙古语谓结子曰章家”。这些未带通名的名词是此书与《战迹图》比照后的独特之处,或许可认为是此书所谓“考”的部分。至于作者为何在诸多地名中选出这70条单独罗列并且仅对其中约三分之一部分作了批注,亦不得而知。

此书书名为《皇舆山河地名考》,“皇舆”一词指王朝疆域。此“皇舆”与众所周知的《皇舆全图》——乾隆时期的全国疆域图——名称里的“皇舆”范围并不相同。这部书的内容仅涉及东三省,这一地区是满族的发祥地。乾隆绘制《战迹图》的目的是为了后世子孙纪念并铭记其先祖定鼎北京之前在东北的征服事迹,同时使东北大小山川地名有据可考。因此,《地名考》书名中的“皇舆”也是指清入关之前的政权疆域。

本文撰写过程中得到日本追手门学院大学承志教授的指点,文中所用部分资料亦由其提供,特致谢意!

来源:《文献》2020年第5期

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)