张一民:

我国古代私人藏书活动中的流通家

对我国封建社会私人藏书活动进行分类,最早始于明代万历时期的胡应麟,他在《少室山房笔丛》中将藏书家分为“好事家”、“赏鉴家”二类。继而清康熙年间的钱曾在《读书敏求记》中将藏书分为“藏书者之藏书也”、“读书者之藏书也”、“售书者之藏书也”等三类。到了乾隆年间,洪亮吉又在《北江诗话》中将藏书家分为“考订家”、“校雠家”、“收藏家”、“赏鉴家”、“掠贩家”五等。民国时期,叶德辉在《书林清话》中对洪氏一说进行了补订,合“考订、校雠”为一,统名之为“著述家”。

以上对藏书家的分类,基本上是以私人藏书活动的目的为依据。此外,笔者认为,似乎还可以类分出一个“流通家”。所谓“流通家”,是指那些具有流通意识,热衷于将藏书通过外借、传钞、刊刻等方式,使之公诸于众的藏书家。其目的是为了使藏书得到广泛的利用和永久的保存。用钱曾的口气,此乃“流传者之藏书也”。

书籍是知识的载体,是人类对客观世界的认识和进行社会实践活动的经验总结。古今学者著书立说,都希望其理论思想、实践经验为世人所承认,所接受,并得到继承和发展。书籍只有在广泛的流通中,才能和读者见面,才能得到利用,才能发挥其作用。为了使书籍能够流传下去,古代作者往往要把他的著作抄成副本,收藏起来。如司马迁著《史记》,“藏之名山,副在京师,俟后世圣人君子”。同时,读书人为了不断提高自己的学识水平,亦广抄书籍,聚之于一室,作为诵读之资,由此而产生了私人藏书家。所以说,我国古代早期的藏书家多数是知识分子,他们既有收藏意识,又有流通意识,两种意识相辅相最,自发产生。

古代早期的藏书家应是乐于将书籍外借他人的。当时流传着这样一句古谚,叫做“借书一瓻,还书一瓻”。所谓“瓻”,又通作“鸱”,为储酒器。《汉书·陈遵传》载杨雄《酒箴》日:“鸱夷滑稽,腹如大壶,尽日盛酒,人复借酤”。颜师古注“鸱夷韦囊以盛酒”。后略称为“鸱”,久乃别制“瓻”字。故唐人孙愐在《唐韵》“瓻”字下注云:“古者借书以是盛酒”。“瓻”虽然以“瓦”作部首,但并非土陶制品,而是一种革囊,它作为酒器为人所用,在两汉以后不再见有典籍记载。由此可以推断,这句古谚原意表明,至早在两汉以前,藏书家与借书人之间就有一个约定俗成的礼仪,借书人在向藏书家借书时,往往以一瓻酒相酬,还书时又以一瓻酒相谢,藏书家当然欣然允借。但是到了私人藏书发展和兴盛的唐宋时期,这句古谚被讹传为“借书一痴,还书一痴”。唐人李匡义在《资暇集》中谓后人更生其辞,为“借一痴、与二痴、索三痴、还四痴”。以“痴”易“瓻”,主要是因为当时社会生产力水平低下,书籍制作全靠人手工抄写和刻印,流传甚少,随着科举制度的实行,书籍的制作远不能满足读书人增长的需要。因此,人们对书籍格外的珍惜。藏书家和读书人在借书还书的交往中,由于对书籍过于惜护,不能再以礼相待,以致形成有书不借、借书不还的社会风气。再加之兵燹、水火等人为或自然灾害对私人藏书的不断侵袭,藏书家们的流通意识渐渐淡薄,收藏意识成为主导意识,尤其是“好事家”、“赏鉴家”,甚至包括一部分“著述家”,他们主张“以秘惜为藏”。有的视藏书为家产,以藏书传子孙,诫子孙守之弗失,甚至授以“鬻书借人为不孝”的庭训;有的以独得宋刻、元钞为奇,孤芳自赏,养在深闺无人识。有的乐我知而人不知,宝秘自好,以垄断学问。有的信奉“借书一痴”的谚传,唯恐书借出后,受到污损或流失。他们将书籍幽闭深锢,束庋高阁,宁可秧饱蠢鱼,也不示人。晚清著名小说家刘鹗曾于光绪十七年(1891)冬专程至聊城,欲借杨氏海源阁藏书,即被拒之门外。他有感而发,将此作为《老残游记》的一段素材:写老残至东昌观书未果,即于客舍壁上愤然题诗曰:

沧苇遵王士礼居,艺芸书舍四家书。

一齐归入东昌府,深锁琅嬛饱蠹鱼。

从总体上看,封建社会私人藏书活动.是在禁锢秘惜的藏书制度中进行的,以保存文化遗产为其主要职能。但也不乏具有流通意识的藏书家。后蜀时期的毋昭裔就是其中一位。毋昭裔在他早年贫困时期,从人借书,见藏书家多有难色,不禁叹日:“恨余贫不能力致,他日稍达,愿刻板印之,庶及天下学者。”后昭裔出任蜀相,以藏书显其家。乃曰:“今可酬宿愿矣!”因命工匠日夜雕板,印成《文选》、《初学记》、《九经》、《诸史》行于世,两蜀文字由此大兴。

具有流通意识的藏书家,有不少人在早年曾品尝过被拒借、遭冷遇的滋味(如明代的杨士奇、清代的袁枚),因而他们能够理解求知者渴望读书的心情,能够体谅求知者向人借书时的苦衷,能够推己及人,设身处地地为求知者着想,尤其是为无力购书的贫士着想,将藏书开放外借,刊刻流通。即使在“借书一痴”谚传盛行的宋代,也出现过一些“痴心不改”的藏书家。如藏书3万卷的宋敏求,因与王原叔“相约传书,互置目录一本,遇所阙,则写寄,故能致多”。正因为他乐予借书与人,所以士大夫喜读书者多在其居住的春明坊周围赁屋建宅,“以便于借置故也”,一时春明宅子的租金高于他处。丞相苏颂家有藏书万卷,他以书宴客,颇许人假借传写。他在《客来》诗中说:

有客过我门,开颜喜相见。

贫居何以待?案上书千卷。

高论到古人,终日自忘倦。

非同豪富家,丝竹留饮宴。

丹徒尉叶梦得是他家的常客,从其借钞,获书甚多。梦得每对士大夫言亲炙之幸,则感激不已。藏书家郑嘉会官于惠州,闻得大文学家苏轼迁谪到地处偏僻的儋州,无书可读,便两次用海舶载书千卷,送至儋州,借给苏轼阅读。苏轼当即写下《和陶赠羊长史》,以“不持两鸱酒,肯借一车书”的诗句,对其无偿的外借、无私的帮助表示感谢和赞赏。藏书家李公择将其9000余卷书籍尽藏于庐山之白石庵,而不藏于家。有人问其故,他回答说:“将以遗来者,供其无穷之求。”因而受到人们的称赞。苏轼为其撰《李氏山房记》,誉其为“此仁者之心也”。清人陆敬安在《冷庐杂识》中称此为“不藏之藏,其识远,其量宏矣”。到了明清时期,一些藏书家的流通意识已上升为理性的思辨。他们深谙“以秘惜为藏”的弊病,提出了“以传布为藏”的主张,公开向传统的藏书制度挑战,并在实践中采取了一些变革举措。明人姚士粦在《尚白斋秘笈序》中说:

盖知以秘惜为藏,不知以传布同好为藏耳。何者?秘惜则箱囊中有不可知之秦策,传布则毫褚间有递相传之神理。此传不传之分,不可不察者。

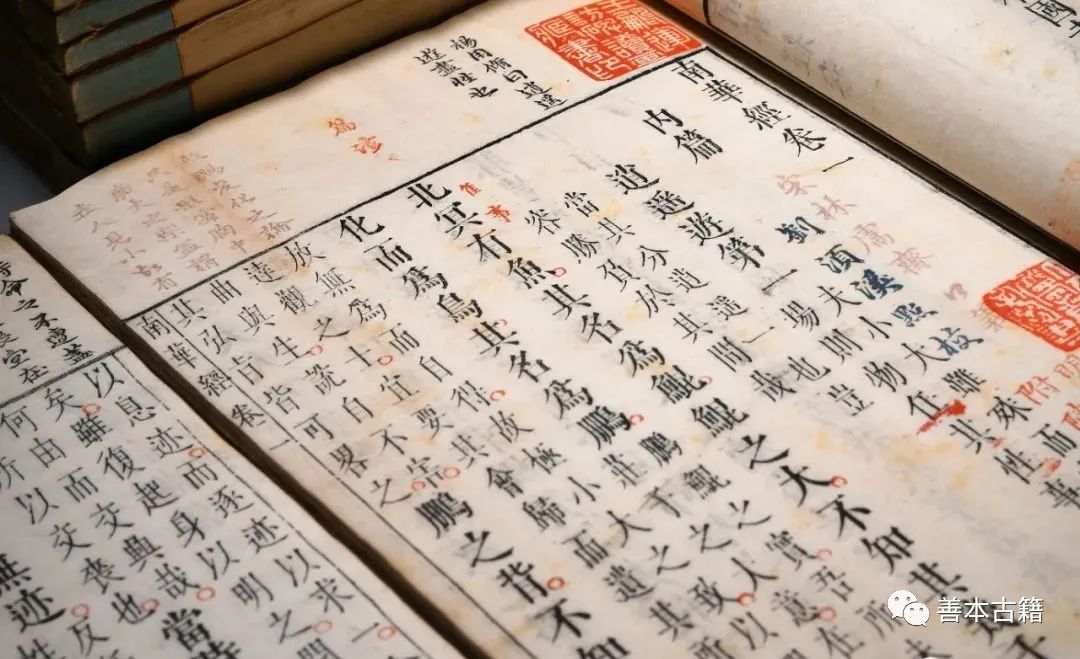

![]()

由于封建社会时世动荡,战乱频生,生产力得不到发展,人们抗御自然灾害的能力有限,因而私人藏书很难得到长期永久的保存。历史上有不少知名的私家藏书(如绛云楼、海源阁等)不是毁于兵燹,就是厄于水火。或因藏书家家道中落,子孙不能善守,有以书易物者,有以书为薪者。传统的秘惜禁锢的藏书制度致使大量的书籍成为稀有之本,或孤本、绝本,一旦毁厄于水火,人世间遂不得复见此书。明崇祯年间,藏书家曹溶见今之私家藏书“无不绨锦为衣,旃檀作室,扃钥以为常”,“使单行之本寄箧笥为命,稍不致慎,形迹永绝”,遂创立《流通古书约》。约定藏书家彼此有无通共,“各赍所钞互换”。他希望藏书家“当念古人竭一生辛力,辛苦成书,不大易事”,若“自非与古人深仇重怨”,就应当将珍本秘籍“绣梓通行”,“广储好事”。清初顺康年间的藏书家黄俞邰、周在浚,鉴于藏书冠于东南的钱氏“绛云楼”,于顺治七年(1650)毁于一炬的教训,生发出徵刻唐宋秘本的动议,列出《徵刻唐宋秘本书目》,共69种,希望有力者能刊刻流传。他们警示众人:“倘不及时流传,恐古人慧命由此而绝。”此举在知识分子和藏书家中引起了很大的反响。朱彝尊、纪映钟、钱陆灿、魏禧、汪楫等5位江南名士,联名发布了《徵刻唐宋秘本书启》,予以热情的关注和支持。著名藏书家徐乾学和满族文人纳兰性德积极响应,辑刻成大型丛书《通志堂经解》,几举黄、周二人所列《书目》中经部书籍全刻之。乾嘉时期,藏书家周永年,有感于私人藏书未有聚而不散者,乃继明人曹学佺提出的仿效释道二藏建儒藏的建议,积极倡导《儒藏说》,择山林闲旷之地建儒藏之所——借书园。他动员凡有志于传布的藏书家,出其家藏集于园中,列出《儒藏未定目录》,提供给藏书家,使之了解古人之书存佚情况。又将“秘本不甚流传者”制成活版,印成数十部,让藏书家“彼此可以互补其所未备”,使“奇文秘笈,渐次流通”,使“前辈之心血,犹不至湮没于奕世也”。后又有阮元,设“书藏”于“灵隐”、“焦山”二寺,所藏书籍尽是一些当代名士和藏书家捐赠而来。使无力购书的贫士,可从借观,而无私藏垄断之患。他还制订了包括对书籍“签收、簿录、分类、守藏、借阅”等内容的管理条例,已具有向公共藏书过渡的某些特征。约在同时,袁枚、鲍廷博则提出“以散为聚”的主张。袁枚有小仓山房藏书4万卷,但到了晚年,却主动将自己的藏书“散去十之六七”。其中有53种为世上传钞稍稀的书籍,是他应乾隆皇帝求书之诏,呈献给《四库》馆臣,作为编纂《四库全书》的底本,其余的均奉送给宾朋。他还撰写了《散书记》和《散书后记》等文,认为天下没有不散之物,子孙亦不能永守,与其身后散,还不如身前散,他要亲眼看这些书籍“散得其所”为人所用。鲍廷博积书数十年,家累万卷,“藏弃多善本,并有人间所未尽见者”。人从假借,未曾有逆意。晚年,他“惧其书不能久聚”,遂“以散为聚耳”,是散于己,而转聚于他人。他将家中所藏600种书,进呈给《四库》馆,余之外尽“付于梓人氏”,刊刻成<知不足斋丛书》,“以是毁其家。不恤也”。他曾经说:

至于书。则作者之精神性命托焉。著古昔之略略,传千里之志态者甚伟也。书愈少则传愈难,设不广为之所,古人几微之绪,不将自我而绝乎?乞火莫若取燧,寄汲莫若凿井,惧其书之不能久聚,莫若及吾身而善散之也。

由此可见,他的散书之举,实质上是一种流通手段,目的是为了使藏书更得展用,以全贤哲著述之愿。

以上这些藏书家均可称之为“流通家”。他们的变革举措虽不尽完善,但能使大量的珍本秘籍公诸于世,化孤本为复本,变独家收藏为众家收藏。这样,即使有一家藏书遭到毁厄之灾,也不至于这些书籍在世上流失湮没,这才是保存文化遗产的最有效之方法。他们的识见和思辨虽不成系统,但能用辩证的眼光看待“藏”与“流”的关系,明确藏书的生命在于流通。藏是流的条件,流是藏的保证。藏不应当使流受到阻塞,流也不应使藏受到损失。正确处理好这两者的关系,则有利于书籍的长期保存,有利于求知者读书治学,有利于发挥书籍的作用,也有利于藏书家丰富自己的收藏。在我国藏书史上,这类藏书家虽人数不多,犹如寥落之晨星,但却闪烁着璀璨的光芒。他们对旧式藏书制度之弊病的识见和思辨,为近代公共图书馆的产生奠定了思想基础。他们对旧式藏书制度的变革举措,为近代公共图书馆的形成提供了借鉴作用。他们是封建社会私人藏书活动中的进步力量。因此,笔者认为,有必要为他们建一“流通家”类,是否适当,谨祈方家指正。

参考文献:

[1]叶昌炽.藏书纪事诗[M].上海:上海古籍出版社,1989.

[2]陈登原.古今典籍聚散考[M].上海:上海书店,1983.

[3]李希泌,张椒华.中国古代藏书与近代图书馆史料[M].北京:中华书局,1982.

[4]陈锡岳,林基鸿.名人与图书馆[M].天津:天津人民出版社.1993.

文章原载于《图书馆理论与实践》2004年第1期

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)