国家图书馆藏416卷本《明史》新考

近年来,一些学者认为旧题万斯同416卷本《明史》系熊赐履康熙四十一年进呈本《明史》。然该书河渠志卷首小序的一处注释“尚书注:刘误作薛”,却透露出一些不同情况。文章主要通过对包括此注释在内的志部分的研究,认为该书乃钞撮熊赐履进呈本《明史》而成,考察其避讳特征,并参考前人研究,可知该钞本系雍正初年明史馆为校正之用而誊录的康熙四十一年熊赐履进呈本的副本,且其间错漏较多,质量并不高。

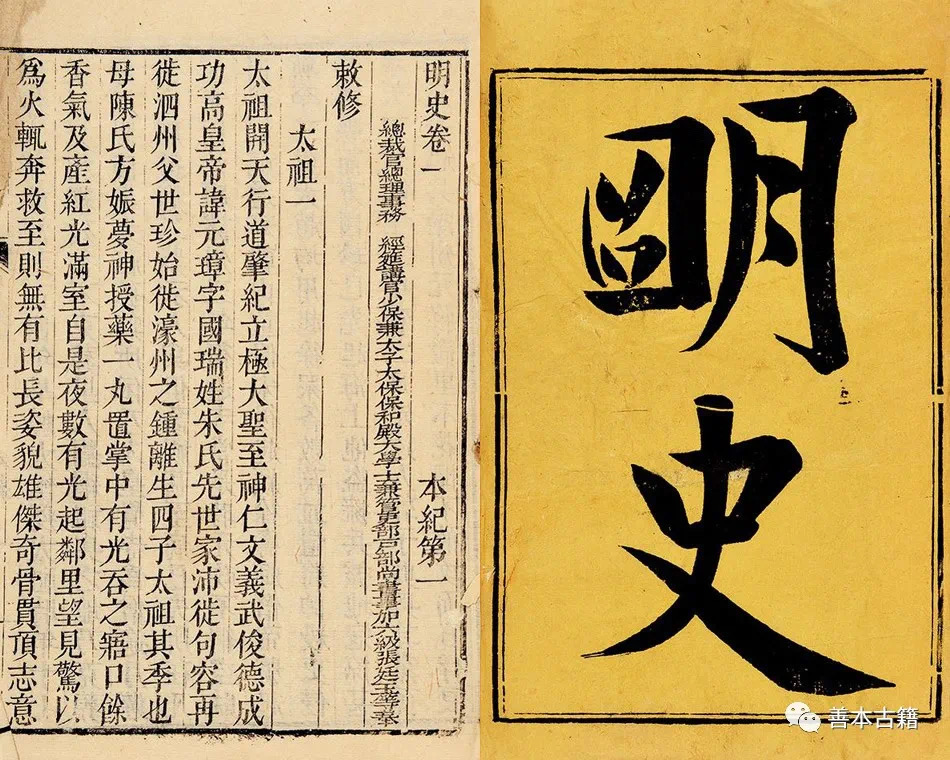

长期以来,围绕国家图书馆藏旧题万斯同撰416卷本《明史》,学者们展开了很多探讨,也提出了许多颇具说服力的说法,但至今未有较为一致的意见。近来,笔者阅读该书时略有心得,兹记之如下。为行文方便,以下简称该书为416卷本《明史》。

一

416卷本《明史》卷八五《河渠志》卷首载:“黄河为四渎之宗,《禹贡》导积石,详龙门而下,不及其源。汉张骞通西域,得葱岭、于阗,交流汇盐泽。唐刘元鼎尚书注:刘误作薛充西蕃盟会使,见三山如,出流澄缓于闷磨黎山。元都实专受河源命,西行四阅月,抵吐蕃朵甘思西鄙,有泉百余泓,散涣可七八十里,登高瞰之,若列宿然,是名星宿海。自此至中国计万里,详载《元史》中。”此段王鸿绪在《明史稿》中已删去,亦不见于后来的殿本、《四库全书》本《明史》,因而很少有人关注。不过,笔者以为其中蕴含不少重要信息,试析之如次。

首先,文中的“尚书注:刘,误作薛”引起了笔者的关注。暂不论“尚书注”为何意,先解决“刘、薛”异文的问题。依循上文提供的思路,翻检《元史》,其书卷六三《地理志六•河源附录》开篇追溯往代访求河源之历程,言及唐时,曰:“唐薛元鼎使吐蕃,访河源,得之于闷磨黎山”。两相对比,可知416卷本《明史》所谓“误”应指《元史》之误。那么,二者究竟孰是孰非?

《旧唐书》卷一九六下《吐蕃传》(下)载:“长庆元年六月,(吐蕃——笔者按)犯青塞堡,以我与回纥和亲故也。盐州刺史李文悦发兵进击之。九月,吐蕃遣使请盟,上许之……乃命大理卿兼御史大夫刘元鼎充西蕃盟会使,以兵部郎中兼御史中丞刘师老为副,尚舍奉御兼监察御史李武、京兆府奉先县丞兼监察御史李公度为判官。”《新唐书》卷二一六下《吐蕃传》(下)亦载:“长庆元年,闻回鹘和亲,犯清塞堡,为李文悦所逐。乃遣使者尚绮力陀思来朝,且乞盟,诏许之……以大理卿刘元鼎为盟会使,右司郎中刘师老副之,诏宰相与尚书右仆射韩皋、御史中丞牛僧孺、吏部尚书李绛、兵部尚书萧俛、户部尚书杨于陵、礼部尚书韦绶、太常卿赵宗儒、司农卿裴武、京兆尹柳公绰、右金吾将军郭鏦及吐蕃使者论讷罗盟京师西郊。”《册府元龟》卷六六○《奉使部•敏辩》、卷九八一《外臣部•盟誓》,《唐会要》卷九七所载均同。又,清代辑《全唐文》卷七一六收录刘元鼎出使吐蕃而写就的两篇文字,分别为《与吐蕃使盟文》《使吐蕃经见纪略》。综上,《元史》所述当为唐廷出使吐蕃的会盟使者刘元鼎,书为薛元鼎实属错误。

然而,刘、薛之误究竟何以形成?其实,早在清初,阎若璩、胡渭就注意到了这个问题。阎若璩在《尚书古文疏证》卷六第八十六条“言《泰誓上》《武成》皆认孟津为在河之南”中说:“伏流见《汉·西域传》及郦《注》,而《唐书》刘元鼎蔡《传》‘刘’作‘薛’,非。唐有薛大鼎,无薛元鼎也。《元史》河源附录亦作薛,似沿蔡《传》为吐蕃会盟使,言见河源云云;《元史》命都实为招讨使,往求河源还报云云,皆无伏流。”其所言之“蔡《传》”,指南宋蔡沈所撰《书集传》。查《书集传》卷二《夏书•禹贡》有言:“又唐薛元鼎长庆中使吐蕃,自陇西成纪县西南出塞二千余里,得河源于莫贺延碛,尾曰闷磨黎山。”是《书集传》已将刘写作薛。由此,阎氏为我们提供了一重要线索,即《元史》很可能因参照蔡沈《书集传》而致误。那么,蔡沈为何会写错?据胡渭在《禹贡锥指》中说:“欧阳忞《舆地广记》作薛元鼎,蔡《传》从之,《元史》亦作薛,恐非。”按胡渭之说,则蔡《传》沿袭《舆地广记》之误。然今查黄丕烈《士礼居黄氏丛书》翻刻曝书亭藏宋刻《舆地广记》为“刘”,以此为底本的四川大学出版社整理本《舆地广记》亦出校,引《禹贡锥指》说明胡渭所见“与此不同”,其余版本无异文。故此事着实较为复杂。若胡氏推测成立,则蔡氏所见某宋本《舆地广记》写作“薛”,故蔡氏沿袭宋人之误;至于我们今天已无法看到任何一种完整的宋本,黄氏校刻虽称精善,然或非全从宋本,是否有改动无从考证。若蔡氏所见确为“刘”,则“刘”“薛”之误或发端于蔡氏或同时代人。与《书集传》成书时间较接近的朱熹《资治通鉴纲目》(卷三十九下)、黄度《尚书说》(卷第二)皆记为“薛”。事实上,薛元鼎在历史上确有其人,且与蔡沈等同为南宋人,其人《宋史》无传,清人辑《宋会要辑稿》中存有少许薛氏事迹。如,该书《职官七》载:“乾道九年十二月十七日,诏……军器少监薛元鼎兼太子侍讲。”《食货二》曰:“淳熙二年闰九月十四日,诏浙东提盐司体效浙西提举薛元鼎,措置印给亭户纳盐手历式样,将合支本钱尽数就称下一并支给,毋致积压拖欠。”乾道、淳熙均为宋孝宗年号,知薛氏在宋孝宗中后期已居显宦,而这正与蔡沈等生活之时间吻合,其著书时或一时大意,将“刘元鼎”误笔为同代人“薛元鼎”,未尝没有可能。《书集传》于元仁宗皇庆二年(1313)立于学官,成为科举考试中《尚书》的标准注本,《资治通鉴纲目》更是对后世影响深远。故而,阎若璩、胡渭虽在清初即已指出该问题,但却未能扭转错误蔓延之势,我们今天看百衲本、殿本、中华书局标点本《元史》等书中都仍存在这一错误,不能不说是一种遗憾。

其次,416卷本《明史》卷八五《河渠志》卷首提到了元代都实受命访求河源事。查《元史》卷六三《地理志六•河源附录》载:“至元十七年,命都实为招讨使,佩金虎符,往求河源。”然《宋史》卷九一《河渠志一•黄河上》所记与此不同,其曰:“大元至元二十七年,我世祖皇帝命学士蒲察笃实西穷河源,始得其详。今西蕃朵甘思南鄙曰星宿海者,其源也。”至元十七年乃公元1280年,二十七年则到1290年,两者相差竟有十年,究竟何者为是?已有前贤注意到该问题,但尚未根本解决,今试证之如下。

以常理分析,《宋史》成于元朝,而《元史》成于明初,所记都实访河源又为元朝史事,理应前者更为可信,实则不然。据《元史》在后文的记述,都实访求河源时,其弟阔阔出曾欲随行,“其后,翰林学士潘昂霄从都实之弟阔阔出得其说,撰为《河源志》。临川朱思本又从八里吉思家得帝师所藏梵字图书,而以华文译之,与昂霄所志,互有详略。今取二家之书,考定其说,有不同者,附注于下”。故潘昂霄《河源志》为《元史》史料来源之一。《河源志》今存陶宗仪《南村辍耕录》《说郛》中。现以1927年涵芬楼排印本《说郛》为准,稍作阐释。《说郛》卷三七《河源志》曰:

至元十七年,岁在庚辰,钦承圣谕:黄河之入中国,夏后氏导之,知自积石矣。汉唐所不能悉其源,今为吾地,朕欲极其源之所出,营一城,俾蕃贾互市,规置航传……都实汝旧人,且习诸国语,往图汝谐,授招讨使、佩金虎符以行。是岁四月至河州。州东六十里,有宁河驿。驿西南五六十里,山曰杀马关,林麓穹隘,译言泰石答班。启足寝高,一日程至巅。西迈逾高。四阅月,约四五千里,始抵河源。冬还,图城传位置以闻。上悦,往营之,授土蕃等处都元帅,仍金虎符。置寮采督工,工师悉资内地。造航为艘六十,城传措工物完。阔阔出驿闻,适相哥征昆哥藏不回,力沮,遂止。翌岁,兄都实旋都。

按,《河源志》“至元十七年”虽可能由“至元二十七年”脱漏而来,然所述彼时发生之事件“相哥征昆哥藏不”当属无误,故可根据该史事发生之时间来推定都实西穷河源之时间。“相哥”即桑哥,《元史》卷二○五有传,“昆哥藏不”乃元初乌斯藏第二任本钦(吐蕃人称朝廷所命地方最高行政长官的尊号)贡噶桑布。陈庆英在《元代乌斯藏本钦纪略》中曾提到:“陶宗仪《辍耕录》的探访河源条中说,都实访求黄河源以后打算在黄河源头筑城开航,适逢桑哥(相哥)征贡噶桑布率军返回,经桑哥极力劝阻才作罢。”可见,“相哥征昆哥藏不”确指桑哥率军入藏征伐贡噶桑布之事。又,《汉藏史集》载:“由于上师八思巴不喜欢贡噶桑布,薛禅皇帝下诏,派桑哥丞相率领蒙古军队十万,进军到达仓垅巴,攻下康马士城,然后包围了甲若仓,于阳铁龙年(庚辰,公元1280年)将本钦贡噶桑布处死。”故贡噶桑布被杀即在至元十七年,而都实、阔阔出受命西行正在此之前数月,至此可知,都实访求河源应在至元十七年,而非至元二十七年,《宋史》所记误。

从以上两则考证可知,在416卷本《明史》这一小段文字中,实则蕴含着两个尚未解决的问题,且其又系历代探访河源历程之追溯,对叙述明代河渠情状无太大意义,故横云山人径自删之亦属题中应有之义。

二

让我们再回到416卷本《明史》本身。关于其撰成时间及性质,现有一种说法认为该书乃康熙四十一年(1702)明史监修总裁熊赐履进呈本,朱端强最早提出这一推测,衣若兰、王宣标均持此种观点,他们三位分别从史识、本纪内容及叙、论的角度分析了该钞本与熊赐履进呈之416卷《明史》的关系。然而,笔者经过仔细查看该钞本,发现实际情形并非完全如此。

根据避讳原则判定该钞本的钞写年代,可知其实际钞写于清雍正年间。其一,该书目录中“堵胤锡”“姬文胤”“申佳胤”等之“胤”字均作“”,缺末笔,“颜胤绍”则改“颜孕绍”,正文亦如此;《艺文志》中“邹忠胤”“林胤昌”等之“胤”均改“嗣”。可知其所避应为雍正皇帝“胤禛”名讳。再查书中“弘”字均不避讳。由此可知,该钞本应成于雍正年间。其二,书中将“夷”改作“彝”或“”,“丘”“真”不避讳,加之避“胤”讳,均与日本京都大学附属图书馆藏旧钞残本《明史艺文志》稿中的避讳特征一致,而据日本学者井上进判断,该残本系钞定于雍正初年。笔者曾细致比对过该本与416卷本之《艺文志》,发现二者在分类、著录顺序以及条目的具体内容上,均保持着惊人的一致,保守地说,此二者或出于内容很接近的乃至同一底本,且很可能钞成于同一时期。综上,笔者认为416卷本《明史》应钞成于雍正初年。

尽管如此,该钞本却很可能是钞撮康熙时之熊赐履进呈本而成的。不可否认,朱端强、衣若兰、王宣标的论文为我们提供了揭开416卷本《明史》身份之谜的一条非常重要的线索,即其与熊赐履进呈本之间的关系。特别是衣若兰对比416卷本《明史》本纪部分与上海图书馆藏熊赐履《明史本纪》后发现,后者所作批注要修改处均在前者中得到了体现,这就说明,416卷本的完成至少参考了熊氏《明史本纪》,然更大可能是参考了熊赐履进呈的足本416卷《明史》。自清初开设明史馆至乾隆朝修成《明史》,号称卷数为416的《明史》仅二,一为杨椿所言徐元文(或万斯同)416卷本《明史》稿,但该稿形成时间较早,质量相对粗疏;另一本即熊赐履本,其在徐稿基础上修订而成。既然今见416卷本与熊氏《明史本纪》关系密切,故其钞撮熊赐履本的可能性更大。若说该稿乃东拼西凑而成,拼凑而能成如此结构完整的本子,且总卷数及纪、志、表、传各篇目数皆与熊本一致,未免太过巧合。

那么,该钞本究竟在多大程度上体现了熊赐履进呈本呢?我们认为,除避讳字外,该钞本很可能原封不动地誊录了熊本《明史》。就416卷本的文献形态而言,除去文中仅有的四条批注外,整体来看钞写十分规整,几乎没有涂抹的痕迹,应不存在边钞边改的情况。另外,康熙四十二年(1703)四月,康熙皇帝针对熊赐履进呈本《明史》曾下谕旨曰:“此书所载杨涟、左光斗死于北镇抚司狱中。闻此二人在午门前受御杖死,太监等以布裹尸出之。至于随崇祯殉难者乃太监王承恩,因此世祖章皇帝作文致祭、并立碑碣。此书载太监王之心从死,明系错误。……寻大学士等覆奏:熊赐履等奉旨复行详察,崇祯死难太监果系王承恩非王之心,应遵照谕旨改正。至于左光斗、杨涟,察考诸书,俱云死于北镇抚司狱中,故照彼书书之。”康熙皇帝既已指明该书王之心有误,并下令改正,后来诸本理应改为王承恩,查王鸿绪《明史稿》、殿本及《四库全书》本《明史》均已改正。然检核416卷本《明史》,发现其所书仍为王之心,如此重大的错误都未加以纠正,可见该书应当原本钞录了熊赐履本《明史》。

雍正初年为何要钞录如此一部《明史》?我们知道,继熊赐履进呈本后,雍正元年六月,王鸿绪进呈其三百一十卷《横云山人明史稿》。不过,一个月后,雍正皇帝便下令曰:“有明一代之史,屡经修纂,尚未成书……目今相去明季将及百年,幸简编之纪载犹存,故老之传闻不远。应令文学大臣,董率其事,慎选儒臣,以任分修。再访山林绩学之士,忠厚淹通者,一同编辑,俾得各展所长,取舍折衷归于尽善。庶成一代信史,足以昭示于无穷。”陈永明在《雍正朝明史的纂修》中据此推测,雍正皇帝似乎对熊、王等人完成的存稿并不感到满意,在皇帝心中,此次修史工作不仅仅限于对熊、王等人已完成的存稿作简单的字句删润,而是要进行大规模的重新编修。若此,则在征引博学之士外,宜广泛收集史馆原存稿参稽考证。对修史工作来说,如何利用康熙时期的稿本修成《明史》是摆在杨椿等人面前的一大问题。关于雍正年间明史馆中的图籍情况,陈文引用了雍正元年八月十一日隆科多上清世宗奏折一件,说明宫中旧藏《明史》稿件有熊赐履所拟《明史》外,明史馆书籍甚少。那么,在徐元文时代稿本散佚严重的情况下,这一熊赐履本《明史》无论如何也是他们绕不过去的。因此,雍正初年出现一种用作校正的熊赐履《明史》钞本并不奇怪。特别是杨椿极力主张“将现存之书与王公史稿细加讨论”“重立草卷”,并于雍正六年撰成九朝列传五十卷,可以推测,该钞本的出现或与杨椿密切相关,即杨氏向史馆提出钞录熊氏《明史》的建议,经总裁张廷玉批准,最终呈现为如今的416卷《明史》钞本。我们可以发现,该钞本前后字迹不一,钞录者应不止一人,或为史馆誊录人员所为。不过,雍正时期整体的纂修工作仍以王鸿绪《明史稿》为底本加以删订润色,最终形成武英殿本《明史》,这是后话了。

行文至此,让我们通过416卷本《明史》来检讨熊赐履进呈本的质量究竟如何。

416卷《明史》中纪、传部分和志的完整程度略有差异,其中,“志”的质量并不高。理由如下。其一,文中时常出现“附见于后”“余详……”“同上”等字眼,而在后来的《明史》中则较少见。例如,文中夹注有曰:“诸司有实土者俱附见于后”,《兵卫志》末尾叙述完卫所屯田后说:“此其制之大概也,余详见《食货志》中”。又,《艺文志》所附作者小传屡屡出现“不知时代”“不知姓氏”等。其二,存在一些明显未完成或空缺的内容。《艺文志》“瞿九思《六经以俟录》三十册”,其下双排小注曰:“黄梅人,万历□□举人……”,于万历之后空数格再书举人,显然是待查或待补。类似情况还有许多。又,“钱时俊《春秋胡传翼》三十卷”,其下小注曰:“常熟人,嘉靖□□进士”,亦空数格,不过这一记载完全错误,因钱氏实为万历三十二年甲辰科进士。其三,文章开头曾提到《河渠志》中“尚书注:刘误作薛”的问题,需要注意的是,这几字乃正文中之夹注,且正文也已将“薛”改为“刘”,可见这处注释是熊本《明史》中固有内容,而非雍正时钞写者增补。而且,此注应为原稿中用作考异或校正之用。综合以上线索,可大体看出,“志”中“余详某书”之类的双行注,包括其中的空字和错误,以及行间考异,都暗示了它是一个较为原始的版本,其文献来源是徐元文时代“明史馆”的成果。熊氏沿用徐稿,略加删订,“然告竣甚速,料文端阁务殷繁,止能斧藻其文,未暇考核其事也”,故而遗留下诸多漏洞。最后,该书钞撮痕迹明显,且较多疏漏讹误。最明显者乃《艺文志》。该志史部正史类自“刘应秋等《皇明七朝帝纪》四十卷”至“吴士奇《皇明副书》一百卷”十条皆书写两遍,显系钞撮时的失误。集部表奏类紧邻之“张原《玉坡奏议》”“邓显麒《梦虹奏议》二卷”两条,关于其作者之履历均书“正德甲戌进士,行人司副,谏南巡,被杖”,然查《千顷堂书目》知前条应为“正德甲戌进士,兵科给事中,谏大礼,杖死”,且所述与张原经历吻合,故此条实属钞写致误。书中此类错误还有不少,足见雍正初钞写亦较粗疏,未及认真校正。

值得玩味的是,关于前述“尚书注”,虽就经学而言,“尚书注”应指郑玄注,但考虑到行文中常见的代指、简称现象,也不排除其代指其他《尚书》注本的可能。例如,元代赵孟頫即著有《尚书注》,明陈泰交《尚书注考》则为专考蔡氏《书集传》谬误者。然而,此处的“尚书注”究竟代指何书?我们认为,其所指很可能正是蔡沈《书集传》。前已述及,阎若璩、胡渭二人在清初就发现蔡沈书中的这个错误。阎若璩、胡渭入徐氏兄弟幕府,来往密切,不赘述。二徐以监修、总裁官修订史稿,正可参阅阎、胡书之底稿甚至是其私下讨论,大笔一挥加以注解。所以,这又引出了第二种可能,即“尚书”指的是官职。康熙中前期,明史馆纂修官以徐乾学、熊赐履二人官居“尚书”,熊氏又沿用徐稿,故其所指极可能是徐乾学。上述两种情况,无论哪种情况成立,似都不能排除阎、胡对史馆发现该问题起到的作用,至于与其最终作品《尚书古文疏证》《禹贡锥指》之间是否有必然联系,则显得不那么重要了。

现在,让我们从徐元文416卷本“明史稿”说起。此稿的性质应是徐元文为明史馆监修总裁官时期万斯同辅助其修成的一个稿本。康、雍之际,杨大鹤、杨椿父子曾前后参修《明史》,对当时的纂修情况十分了解。杨椿在《上明鉴纲目馆总裁书》中曾论及徐稿成书的过程及去向:“(康熙)十八年,从给事中张鹏请,命内阁学士昆山徐公为监修……等五十人入翰林,与右庶子卢君琦等十六人为纂修……监修徐公发凡起例,历十二年,而史稿粗就,凡四百一十六卷……其书缺而不全,涣而不一,稿虽就而未敢以进也……四十一年冬,熊公来商于诸公,犹以徐稿进呈,上览之不悦,命交内阁细看。”徐稿修成约在康熙二十九年,从引文中可知,该稿尽管残缺不全,但其大体上应已完全具备纪、传、表、志的结构,惟具体内容甚不完备。此后,万斯同馆于王鸿绪府中,继续校订、增补该稿,然直到康熙四十一年万氏去世前,经其核定者也仅有纪、传,至少志的部分还未详细修订。时人李塨在《万季野小传》中说:“时季野修《明史》,纪、传成,尚缺表、志……王尚书来拜,意招予同修《明史》,予辞谢不愿也。无何,季野卒,予亦不往尚书家,事遂寝。”方苞在《万季野墓表》中亦言:“季野所撰本纪、列传凡四百六十卷,惟诸志未就。”此二人说其成书卷数似不可信,然至少透露了这样的信息:万氏后续校订工作未及完成即卒。事实上,万斯同在明史纂修中的主要贡献应是这一阶段辅助王鸿绪撰写明史列传,其在前期更像是充当顾问角色进行统稿,而非实际撰写者。到康熙四十一年,熊赐履以前此之徐稿为底本,参考万斯同核定之列传,略加删订润色,遂为熊赐履进呈本416卷《明史》。徐稿原本既然被熊赐履略加修订进呈,就不再有独立存在的地位。杨椿所言,实际也是熊氏进呈之稿,因他只能看到该稿。这是就熊氏进呈《明史》之后而言,然而,在此之前存在一个被熊赐履当作依据的徐稿当为无误,杨椿所言其卷数也为416卷,也许是一厢情愿的说法,甚至任何人关于熊本之前任何一种“明史稿”卷数的说法,都是不可信的,因其尚处于初修阶段,篇目卷次分合并不稳定。

在这种不稳定的条件下,熊氏进呈本除有诸多漏洞之外,更有“尚书注”之类考异文字的残余,这样的文字或是二徐监修《明史》期间的某纂修官誊抄他们批校草稿于行间,具体何人恐不可考。不幸的是,熊赐履未加细致校订,匆匆呈上该稿,不论是政治因素,或史书本身质量不佳,“上览之不悦”都是不争的事实。这也许正是对熊赐履本《明史》最恰切的评价。此后,至雍正初年,史馆钞撮熊本而成416卷《明史》,而脱漏重复者迭见,质量又在其下矣。

作者简介:秦丽,女,山西长治人,南开大学历史学院博士研究生,研究方向为中国史学史与中外史学比较研究。目前已出版译著一部《世鉴:中国传统史学》(与导师孙卫国教授合作),曾在《汉学研究》(台湾)、《史学理论研究》、《史学史研究》、《中国典籍与文化》、《亚太研究论丛》等学术刊物上发表论文多篇。

来源:《中国典籍与文化》2016年第1期,第62-69页。