捐10万古籍,惠天下学人

——追忆收藏大家徐行可

上世纪50年代末,收藏大家、文献学家徐行可的家人秉承其遗志,将徐老毕生所藏、价值连城的10万册古籍和7800余件珍贵文物,全部捐赠给湖北省图书馆和湖北省博物馆。

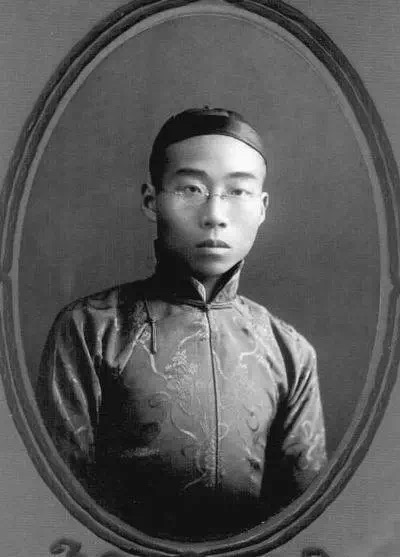

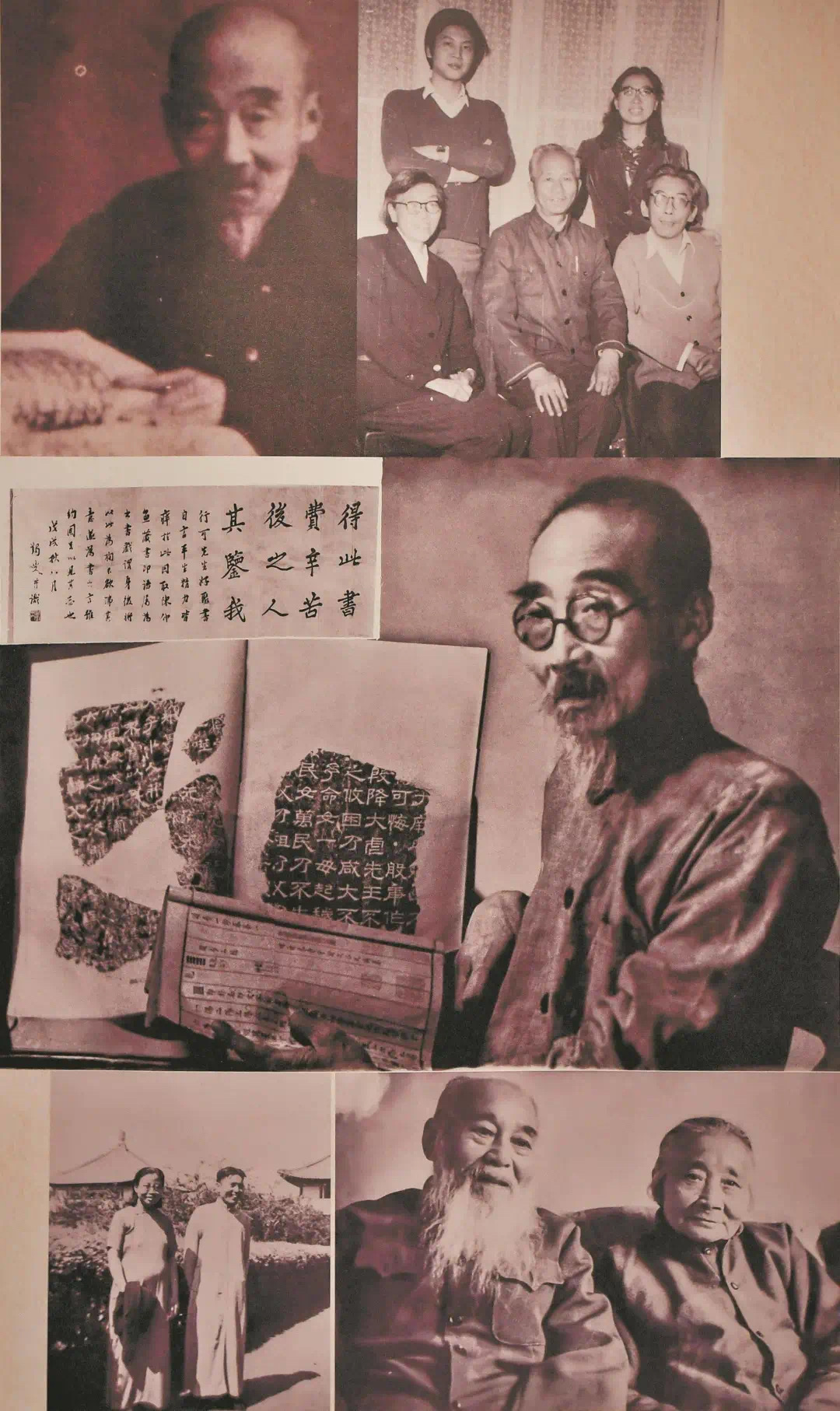

收藏大家、文献学家徐行可先生

德高望重的知名学者、著名历史学家、武汉大学人文社科资深教授冯天瑜对此评价说,徐行可先生是中国现代最杰出的藏书家之一。他终生为中国图书的收藏、捐献以及学术研究、文献利用,做出了杰出的贡献。“我也是深受其恩惠的”。

据业内人士介绍,就全国私家藏书捐赠给国家的情况来看,目前所知数量特别大的,一是周叔弢建国后五次共捐96000余册,二是郑振铎共捐94000余册,而徐行可所捐图书超过10万册,珍本逾万册,文物7800余件,可谓名列前茅。特别是一人将全部古籍、文物集中捐献,在中国文献史上也有着重要地位。

2016年5月,湖北省图书馆在珍藏守护徐氏旧藏10万册古籍的同时,建成300平方米的“徐行可纪念图书馆”,编徐氏藏书目录,搭网络服务平台,集文献展示、资源分布、学术研究等于一体,以读者喜闻乐见的形式传播中华优秀传统文化。

湖北省图书馆“徐行可纪念图书馆”

湖北省博物馆负责人介绍,徐行可先生的捐赠是省博收到的最大一笔个人捐赠,“在省博的新馆里,专门设立了‘徐行可馆’,以张扬徐先生把个人私藏变为社会公器的贡献。他的行为,是对历史文化最大的尊重和保护。”

今年6月28日,“徐行可捐赠古籍文物60周年精品展”在湖北省图书馆开展。这是湖北省图书馆、湖北省博物馆首次联合展出徐行可捐赠古籍文物精品,共展出古籍文物50多件,包含画卷、册页、扇面、手札等。展览虽已过去近5个月,但至今仍被人们津津乐道。

慷慨化私为公,惠及天下学人。徐行可遗留的古籍文物与崇高精神,闪耀出夺目的学术与道德光芒。

徐行可捐赠古籍文物60周年精品展

今天,文化和旅游部官方新闻客户端——《文旅中国》“南方观察”推出特别报道,让我们一起穿越半个多世纪的历史尘烟,再次感受这位收藏大家的学人风范与赤子情怀。

面陈国家副主席表夙愿

上世纪50年代初,北京。时任国家副主席董必武接见湖北省知名人士,年过花甲的徐行可应邀出席。

有感于新中国成立后的喜人变化,徐行可向董必武表达毕生夙愿——将全部藏书、文物捐献给国家。回到武汉后,他又致长信董必武,再次表达强烈的捐献愿望。

徐行可捐赠古籍文物60周年精品展现场

徐行可生于1890年,湖北武昌人。上世纪初,目睹帝国列强入侵中国,四处烧杀淫掠,徐行可为追求救国救民的真理,毅然留学日本,就读于大阪鸿文学院。

从日本回国后,他绝意仕途,学无常师,以聚书、读书为乐事。此后,先后执教于武昌图书馆专科学校、北京辅仁大学、中国大学。

在那个动荡年代,国家积贫积弱,中华典籍散佚严重,徐行可奋然以救书为己任。他牢记好友、国学大师黄侃之言“当今国家,第一当保全匡郭;今日学术,第一当保全未来”,一切声色货利悉谢不顾,全心致力于古籍的搜集。

徐行可捐赠古籍文物60周年精品展现场

至新中国成立之初,徐行可沤心收藏的古籍近千箱,所涉数千种类,总共10万余册。其中明清善本、抄本、稿本、批校本近万册,所藏古籍在全国文献普查中定为研究级学科藏书,极具学术研究价值。

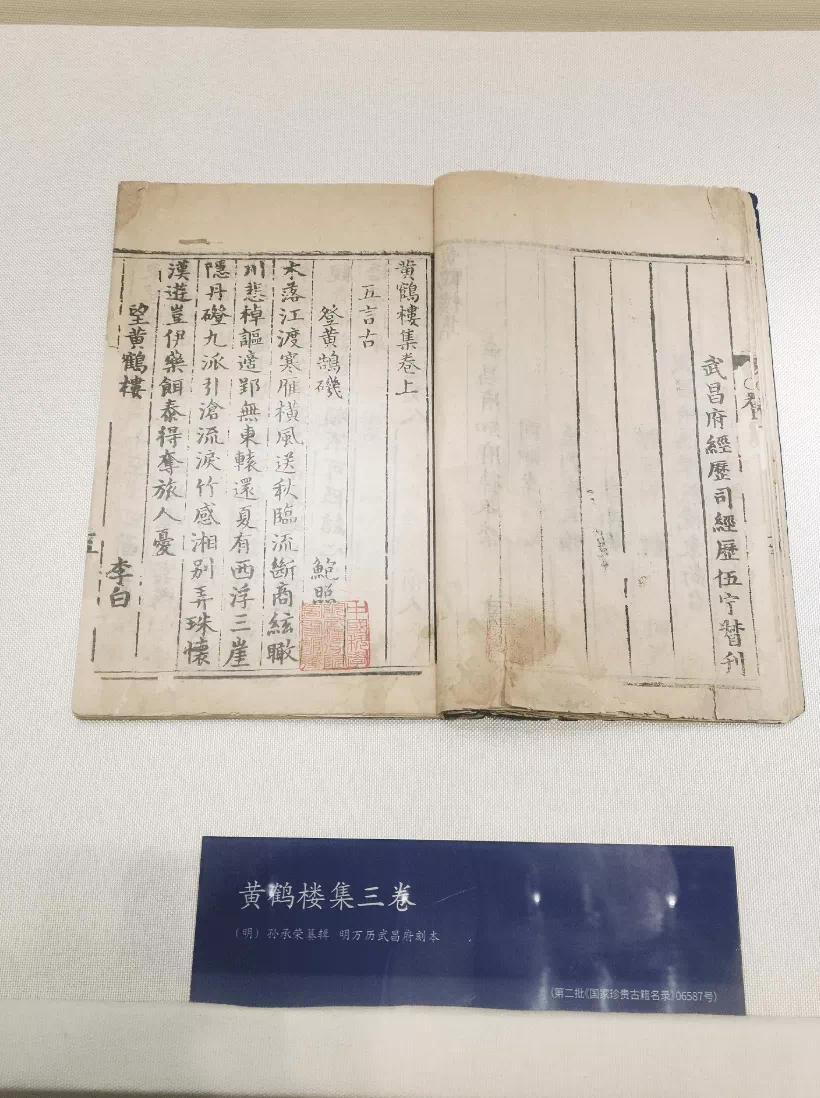

据不完全统计,徐行可珍藏的孤本数以百计,如《春秀堂诗经真本》五卷(清)、《黄鹤楼集》三卷(明)等为稀世之本。

徐家捐赠皆为骨干藏品

1956年,经多方奔走协调,徐行可首批500箱6万册古籍图书捐赠给中科院武汉分院。接受捐赠后,该院奖励其2万元。

徐行可坦言:“我是捐书,不是卖书。”他用这笔奖金在北京古籍书店购得《武英殿聚珍版丛书》631册后,再次全部捐至中科院武汉分院。

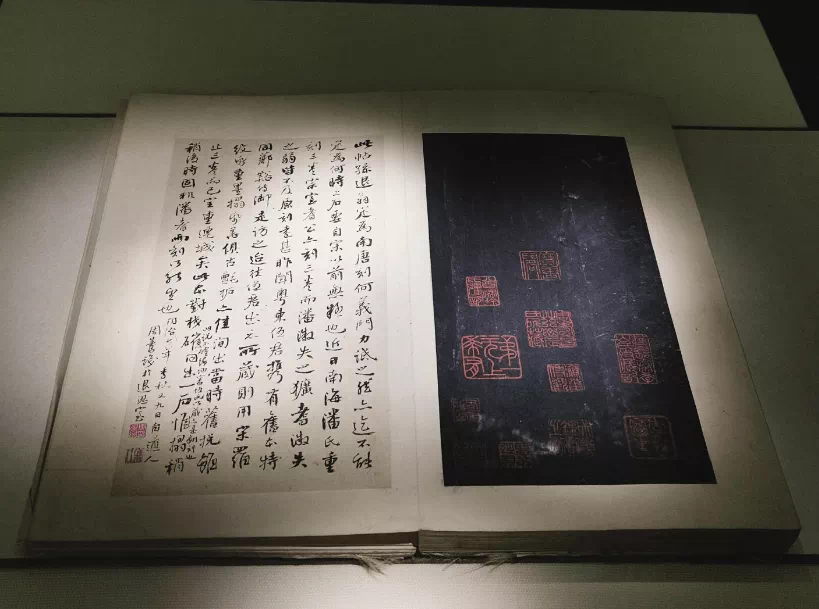

徐行可捐赠的南宋拓本《澄清堂帖》为国家一级文物

1959年,一代收藏大家、文献学家徐行可因病去世。其子女承其遗志,联名致函湖北省图书馆,将余藏4万册古籍予以捐赠。与此同时,所藏7800余件珍贵文物悉数捐至成立不久的湖北省博物馆。

1961年,中科院武汉分院将受赠古籍归藏至省图书馆。至此,徐行可收藏的10万册古籍在此完成“合璧”。

徐行可捐赠的10万册古籍,其中入选国家珍贵古籍名录(1-6批)的有50余部,占湖北省图书馆所藏国家珍贵古籍名录100余部的一半;湖北省图书馆珍藏的5万册善本,徐氏捐赠占一半。

湖北省博物馆现珍藏书画作品近万件,其中徐行可捐赠近千件。在近万件书画作品中,一级品达114件,徐氏有54件,其中宋代3件;馆藏董其昌作品20件,徐氏捐赠13件。

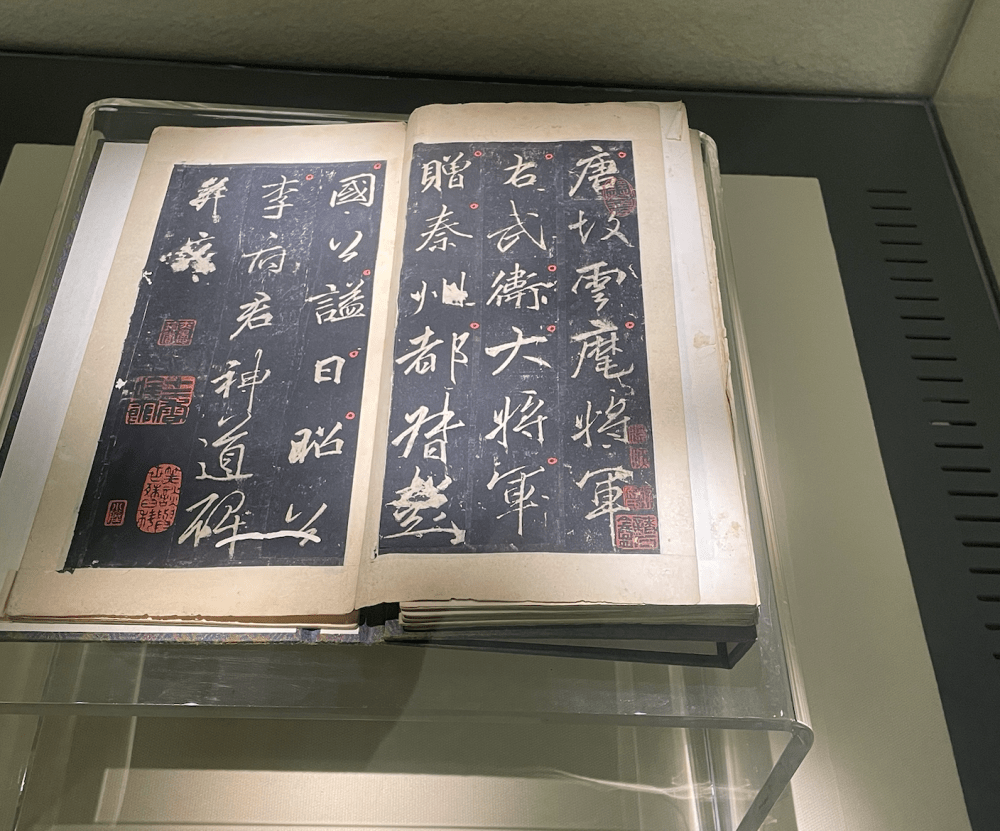

徐行可捐赠古籍——康熙年拓本《李思训碑》

徐家的捐赠,成为湖北省图书馆、湖北省博物馆古籍与传世文物的骨干藏品,为中国历史与文化传承做出了巨大贡献。

正如著名历史学家冯天瑜所说:“徐行可先生捐献给国家的古籍文物,是无法用金钱来衡量的。其善行义举,不论是捐赠数量、质量和价值,在全国范围都堪称典范,前无古人,后无来者。”

访书遍天下收购不吝惜

徐行可国学功底深厚,又精通日文、英文,且精于目录、版本、校勘、录略之学。这缘于徐行可认定“藏书家一定是学问家,大藏书家一定是大学者”的理念。

在数十年的古籍文物收藏生涯中,徐行可访书、购书、读书、校书、藏书,其“痴”为学界所感怀。

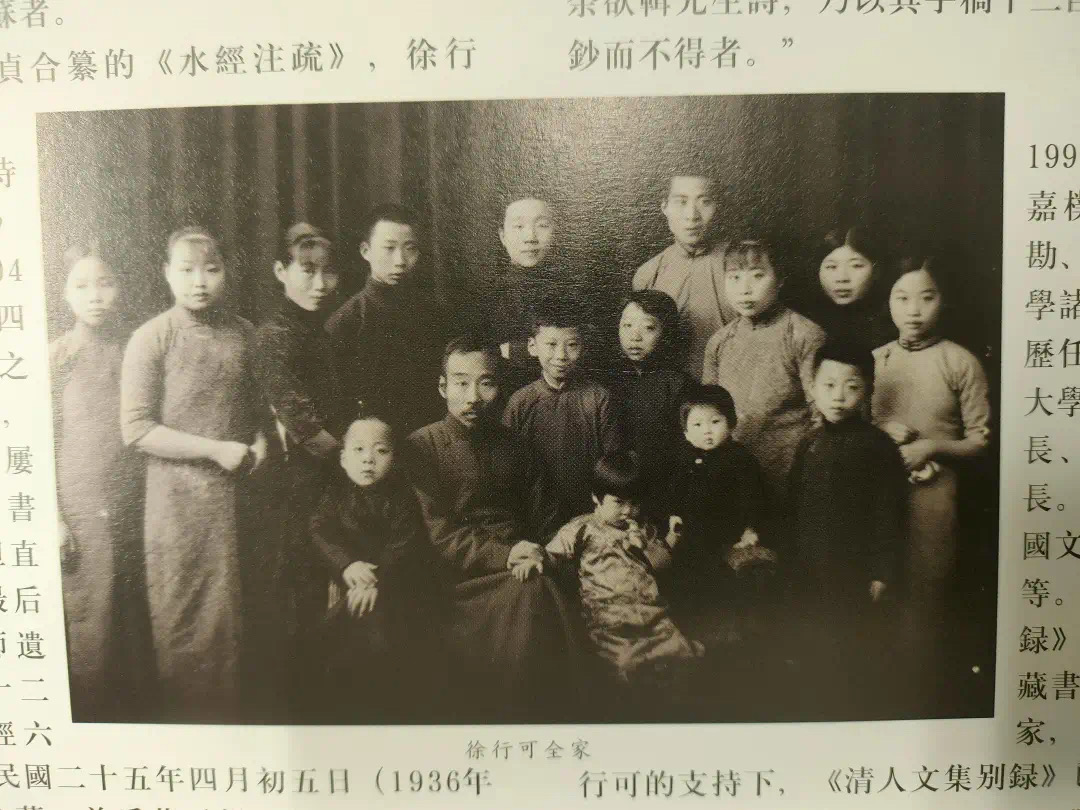

珍贵的徐行可先生全家合影

徐行可访书足迹遍布东西南北、名都大市,但他志不在山水名胜。

民国初年,浙江南浔藏书家刘承干建造嘉业堂藏书楼,收藏有18万册藏书。北京大学校长蔡元培、北京图书馆馆长袁同礼多次前往寻访借书。

徐行可闻之后,带上两个抄书之人一同前往,一住就是两年之久。期间,不仅抄录了《华阳陶隐居集》《喻林》等大批善本、批本,还开阔了眼界,增长了校勘学、目录学的知识。

徐行可一生节俭,连撰写文稿都多用破旧废纸,其子婚时寄去的贺柬,竟写在香烟盒纸上。而对收购古籍,却毫不吝惜。

明崇祯刊本《皇明经世文编》,当时在全国仅存4部,徐行可从一书商处获得此书信息后,对方开口700块大洋,这是当时藏书家咋舌的价钱。而徐行可狠下心来,最终成交。

徐行可捐赠的宋拓本《麓山寺碑》为国家一级文物

精细读书,弄清版本与作者,及古籍文献的来龙去脉,是徐行可始终坚持做的功课。对所藏之书,往往认真分编、批校或题识,以方便学者之用,徐行可表现出一个收藏大家的学者风范。

《新疆艺文志》《经稗》《治齐读诗蒙说》《三国志注补逸文》《史记校》等,徐行可密密麻麻或加以点校、或撰写题跋,令学界晚辈赞叹不已。

誓死藏书护宝惠泽学林

抗战时期,日军轰炸大武汉。徐行可心忧武昌藏书楼的安危,将数万册古籍装箱,往返于长江两岸,用船运至汉口租界。

1944年,日军轰炸汉口,空袭地点距藏书处仅咫尺之遥,家人邻里劝其躲避,徐行可坚决不从,誓与书楼共存亡。

徐行可捐赠的珍贵书画作品

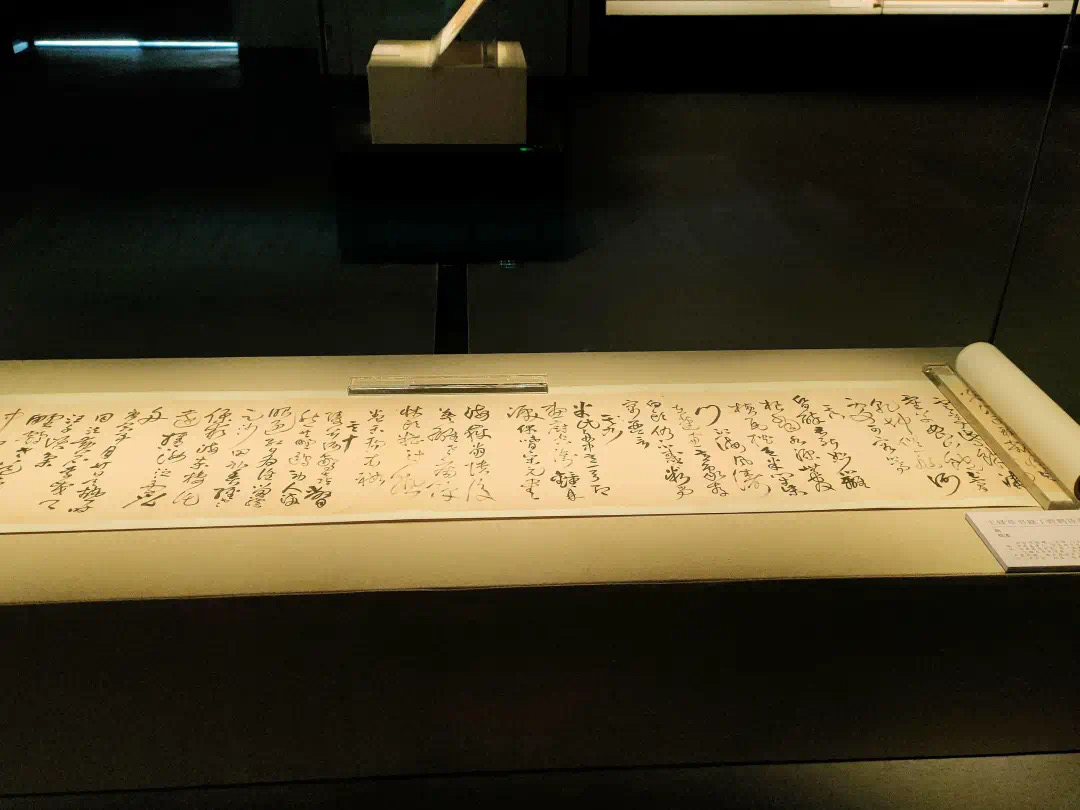

徐氏捐赠给湖北省博物馆的《王铎草书题丁野鹤诗卷》(明-纸本),是当年日本特务头子多次对徐行可软硬兼施,急欲夺取而未能得手的珍品。收藏大家徐行可,不惜用生命、智慧和勇气保护古籍文物。

对一般收藏家而言,往往对珍贵古籍秘不示人,并以此告诫子孙。徐行可坚持“不为一家之蓄,俟诸三代之英”“愿孤传种子化作千百万身,惠及天下学人”。

国学大师黄侃编撰《说文略说》《声韵略说》《尔雅略说》等教学讲义,徐行可所藏古籍派上了大用场。其编撰的鸿编巨著《文章志》,也得益于徐行可提供的20多种古籍文献。

日本特务急欲夺取而未得手的《王铎草书题丁野鹤诗卷》(明-纸本)

近代著名学者张元济,为出版《茗齐集》,花10年时间寻访所需古籍而不得,终于徐行可处获得大部分残本。徐行可毫无保留一并相借,使《茗齐集》得以配齐,并辑入《四部丛刊》续编中。

据记载,慕名造访或借阅徐行可古籍文献者,著名学人多达数十人。杨守敬、胡适、章炳麟、徐森玉、梁漱溟、马一浮、熊十力、沈祖荣等,在他们的学术研究或创作中,均得到徐行可藏书的有力支援。

“镇馆之宝”散发耀眼光芒

徐行可穷其一生收藏的10万册古籍,经部达1.5万余册、史部1.5万余册、集部1.9万余册、子部1.3万余册,丛书2.1万余册。

在湖北省图书馆收藏的5万册古籍善本中,徐行可捐献图书占据半壁江山。其中,徐行可所捐清纪晓岚批注过的乾隆二十年刻本《史通训故补》二十卷,成为省图书馆“镇馆之宝”。

收藏大家、文献学家徐行可先生珍贵图片

湖北省图书馆获赠徐行可收藏古籍后,日益散发出耀眼的光芒,国内知名学者争相查阅有增无减。

著名学者黄焯整理黄侃遗稿,通过徐行可收藏,成书《黄侃论学亲著续编》《尔雅音训》《文选评点》等,其撰《诗说》《经典释文汇校》等书,无不参阅徐氏藏书。

著名作家姚雪银创作长篇小说《李自成》、湖北省京剧院排演京剧《徐九经升官记》,也大量参考了徐行可所藏史籍。

世纪之交,我国编辑出版继明《永乐大典》之后的最大类书《中华大典》,其中《明清文学分典》和《语言文字典》由湖北省编纂,徐行可所捐藏书成为重要的文献宝库。

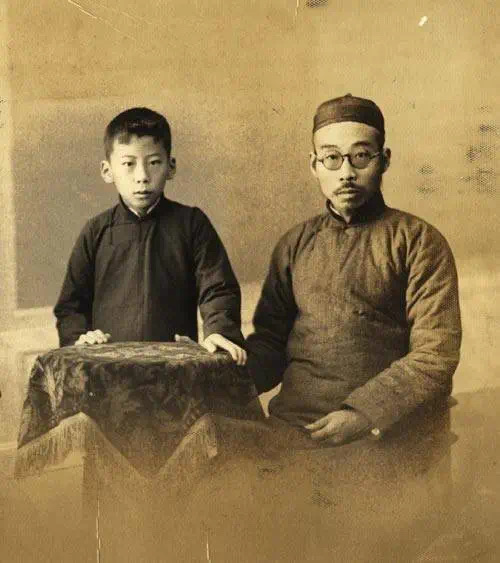

徐行可(右)与五子徐孝宓(左,青少年时代合影,徐力文父亲,生前在湖北省图书馆工作40余年,曾任副馆长等职)

在编纂《四库全书》系列中,由湖北省图书馆提供的270种影印底本中,徐行可藏书占到一半。

黄鹤楼修复的重要参考

湖北省修复一代名楼——武汉黄鹤楼时,徐行可收藏的海内仅存明万历刻本《黄鹤楼集》,为黄鹤楼修复设计和建设人员提供了重要参考,黄鹤楼为此陈列该影印本。《黄鹤楼集》尽收历史上有关该楼诗文,已故著名社会活动家、杰出爱国宗教领袖、中国佛教协会原会长赵朴初曾言:“此集与斯楼两相辉映,共为江山生色。”

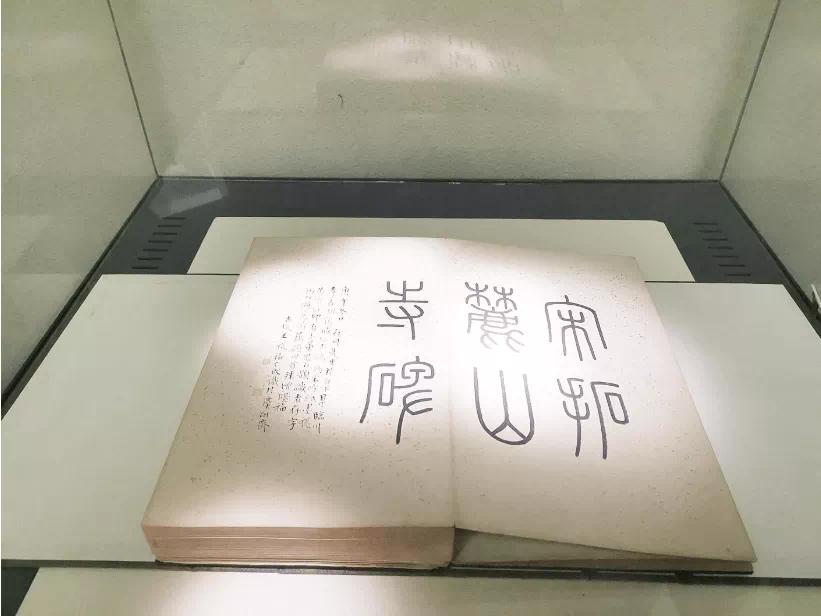

明刻本《黄鹤楼集》为黄鹤楼修复提供重要参考

党中央、国务院历来高度重视古籍整理出版工作,湖北省图书馆推荐整理的徐行可藏书供影印出版多达160余种,其中包括《黄公说字》《湖北旧闻录》《经雅》《字雅》《文廷式集》等一大批海内仅存的珍、善本和抄、稿本。徐行可藏书为抢救和弘扬中华民族文化做出了不可磨灭的贡献。

徐行可捐赠至湖北省博物馆的书画、碑帖、铜镜等,是省博物馆传世馆藏的重要组成部分,不仅数量丰富,品质也属上乘,相当数量的赠品被鉴定为国家一级文物,具有极高的文物和学术研究价值。

修复重建的一代名楼——武汉黄鹤楼

光阴荏苒,60多年前一代收藏大家徐行可的那次捐赠,留在了人们的记忆与感怀中。徐行可所捐古籍与文物,将永远闪耀出夺目的学术光芒。

那一张张存留的徐行可捐赠凭证,经过半个多世纪的洗礼,已经发黄,而一代收藏大家徐行可的爱国情怀、慷慨义举,却如黄金般永不褪色。

历史学家追忆受其恩惠

今年6月28日,“徐行可捐赠古籍文物60周年精品展”在湖北省图书馆开展。著名历史学家、武汉大学人文社科资深教授冯天瑜来到省图现场观看展览,并接受记者采访。

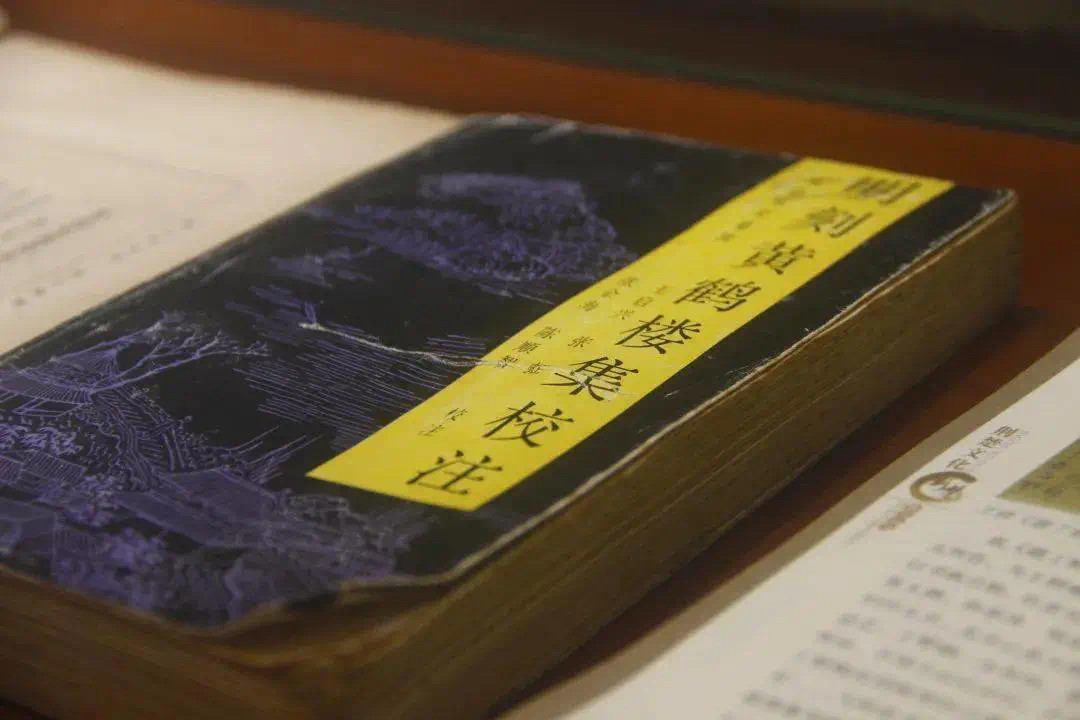

徐行可收藏的明万历刻本《黄鹤楼集校注》

冯天瑜说:“我们今天纪念徐先生,他的不朽精神、他的杰出贡献,都值得我们学习。”

冯天瑜回忆起冯、徐两家的情谊,“我父亲跟徐行可先生是好朋友,展览里还有他们之间的通信。我母亲是湖北省图书馆的老馆员。我从七八岁到一二十岁,起码有10年时间,是住在湖北省图书馆,所以图书馆是我的精神家园。文史哲的名著,我小时候基本上都读过了,当然那时有的书我是囫囵吞枣。在我少年时代所读的书里,有不少来自徐氏藏书,我是深受其恩惠的。”

冯天瑜说:“徐老先生的儿子徐孝宓,曾任湖北省图书馆副馆长。他和我母亲是同事。徐孝宓比我大10来岁,在我的少年时代,徐孝宓夫妇就是中青年,我跟他们也很熟。我从小就从他们身上看到徐行可先生的那种治学精神,和他们对中华文化传承的执着,这些都对我的成长有着潜移默化的影响。可以说我是深受徐氏藏书、捐书、献身于学术这些精神影响的。”

徐行可先生捐赠古籍50周年纪念册

“每当我路过省图书馆、省博物馆和前往徐行可纪念图书馆查阅典籍时,对徐先生的敬意就油然而生。”冯天瑜的怀念敬仰之情溢于言表。

期盼收藏家效仿徐行可

湖北省图书馆原副馆长、研究员,湖北省图书馆学会秘书长,湖北省首届“最美社科人”殊荣获得者、徐行可孙女徐力文说:“我知道很多学者由于使用祖父捐藏而获得了研究成果。捐藏之事已半个多世纪了,这些古籍还发挥着重要的作用,这是多么令人欣慰啊!”

“从祖父的善举中,我对他产生深深的敬意和无限的怀念。流逝的岁月日益彰显了祖父义举的时代意义,以及越来越重要的历史价值。祖父留给我们后代的是含意隽永、催人奋发的巨大精神财富。”徐力文深情地说。

武汉地标建筑——湖北省图书馆夜景

文化学者、党史专家、湖北省政协民族和宗教委员会原专职副主任,现任湖北省档案馆党组成员、副馆长、机关党委书记刘志成告诉记者,徐行可先生真是个伟大的人。“我上周刚刚到省博物馆看了他捐赠的藏品,件件价值连城,一间500平米的展厅,陈列得满满的。”

刘志成说,他在省政协工作时,早就熟知了徐行可先生的感人事迹和巨大贡献,并一直心怀敬意。“这次观赏徐先生捐赠的珍贵藏品,令人肃然起敬,心灵受到强烈震撼,思想受到深深触动。”

徐行可孙女徐力文(右)与本文作者之一、宜昌市五峰土家族自治县图书馆馆长邓继琼参加活动后合影留念

在各级档案馆,都珍藏有各界人士捐赠的档案史料。“希望有更多的收藏家效仿徐先生,化私为公惠学林,为推动社会主义文化繁荣兴盛添砖加瓦,为中华优秀传统文化传承发展贡献力量。”

来源:文旅中国