辉煌的制度史巨著——《通典》

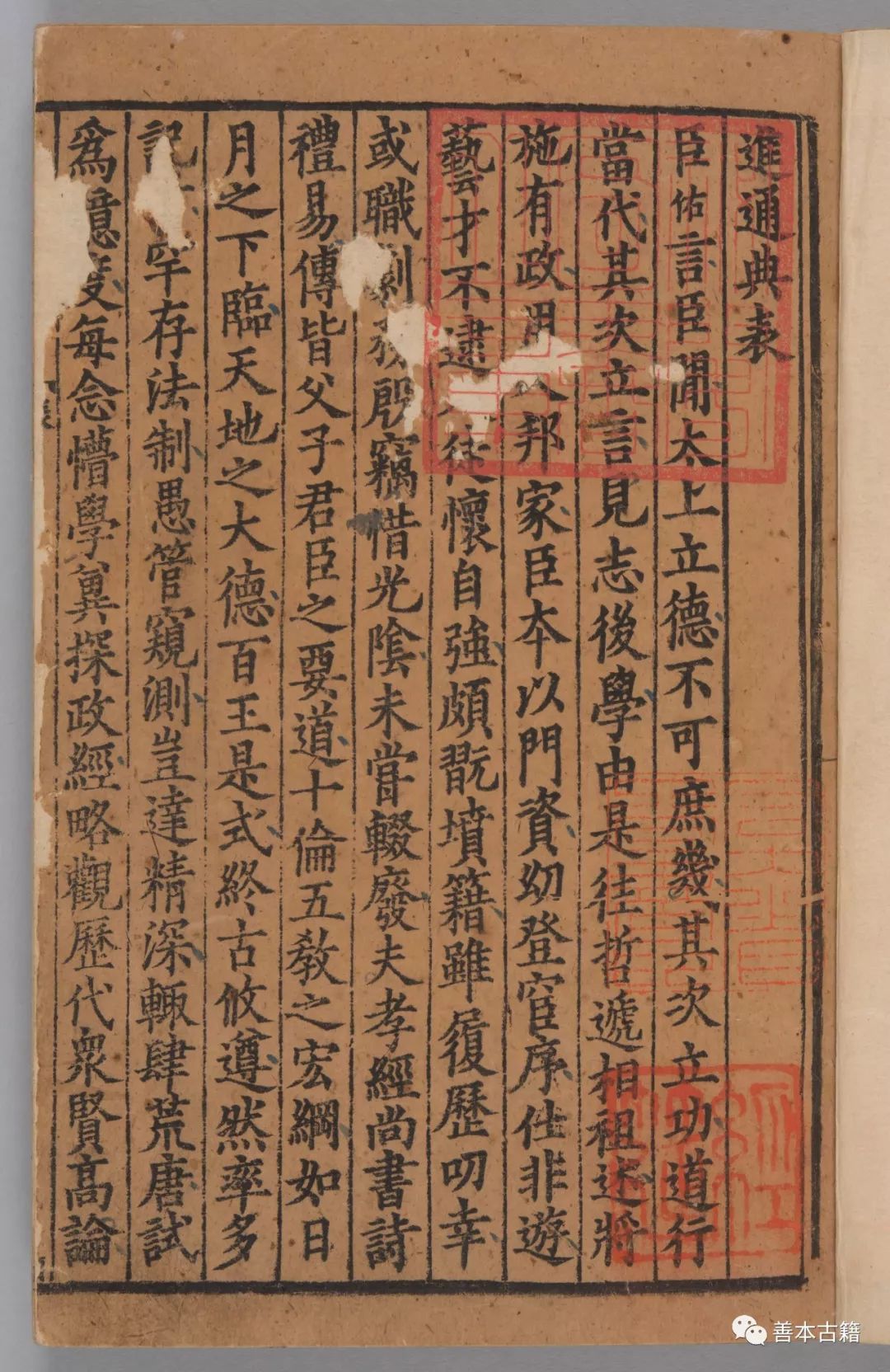

《通典》200卷,中唐史家杜佑撰。全书分为九门即九个分典:食货、选举、职官、礼、乐、兵、刑、州郡、边防。其中,除兵典外,每一分典都是一项制度专史,上起传说中的黄帝,下迄唐玄宗天宝末年,个别事例及至唐德宗贞元十三年(797年),距作者上奏其书时间贞元十七年(801年)仅仅四年。这是一部综合性的制度通史,其内容包含三个部分:一是对历代制度的梳理、条贯,二是历代群士关于各种制度的分析、论议,三是杜佑本人的注释和评论。结构严谨,层次分明,条理清晰,评论深刻,是《通典》的几个显著特点。

杜佑(735—812年),字君卿,京兆万年(今陕西西安市)人。杜佑出生18年后即唐玄宗天宝十四载(755年),爆发了持续8年之久的安史之乱,唐皇朝从盛世的颠峰跌落下来。杜佑生长在盛唐末世转向中唐变乱的年代。杜佑在18岁时入仕,从兵曹参军事的八品地方小官,做到淮南节度使这样的封疆大吏;而在人生的最后十年又官至宰相。

杜佑在唐代宗大历初年(约766年)始撰《通典》,至唐德宗贞元十七年(801年)上表进书,首尾36年。《通典》成书,其艰辛可以想见。杜佑做人、为官的宗旨是“以富国安人之术为己任”。他作为一个政治家,被誉为“岩廊上才,邦国茂器”,堪称国家的栋梁。他作为一个史学家,是继司马迁之后又一位长于“通古今之变”的史学巨擘。

《通典》的成就,首先在于它以“法制”即历代制度为经,以“政经”即前人论议为纬,把制度的演变、发展同各个时期人们对这些制度在贯彻中的得失、利弊的评论和分析视为社会历史的重要方面,从而开拓了历史认识与历史撰述的新领域,从理论上和撰述实践上奠定了典制体史学独立发展的基础,改变了此前只有编年、纪传“角力争先”的格局,推动了中国古代史学的发展。

《通典》的成就,还在于它对历代典章制度有明确、清晰的分类以及在分类上表现出来的逻辑结构。从今天的认识来看,《通典》九门编次的逻辑顺序是:先经济基础,后上层建筑;先中央,后地方;先内地,后边疆。杜佑认为,政治的首要目的是“行教化”,而“行教化”必须使人民“足衣食”。作者引用《周易》、《管子》、《论语》的论点以证己说,进而指出:“理道之先在乎行教化,教化之本在乎足衣食。”基于这一认识,故《通典》一书的逻辑结构是:“食货为之首,选举次之,职官又次之,礼又次之,乐又次之,刑又次之,州郡又次之,边防末之。”作者对此非常重视,他希望:“或览之者,庶知篇次之旨也。”可以认为,对于社会经济活动及与此相关的经济制度的高度重视,并在历史编纂上作出这样的处置,是《通典》的首创,是中国古代史家在历史认识上的重大进步。

《通典》的成就,又在于它贯穿了朴素的历史进化思想。作者认为,历史是在不断进步的,人们认识历史是为了从中得到思想上的启迪和政策上的借鉴,而不是为了恢复“古道”。杜佑指出:从总的形势看,“圣唐之盛,迈于西汉”。他认为正确的政策对于人才的培养具有关键的作用,“非今人多不肖,古人多材能,在施政立本,使之然也”。他列举历史事实证明:封国之制的削弱,是必然趋势,“欲行古道,势莫能遵”。他还认为:“古之中华,多类今之夷狄”,华夏族也有一个从野蛮走向文明的发展过程;夷狄之所以没有发展到这个文明的程度,是由于地理环境所造成的,那种“贵中华而贱夷狄”的观点是不对的等等。《通典》所反映出来的这些认识,有些是达到了它那个时代的历史理论的最高成就的。

《通典》的成就,尤其表现在它的“经邦”、“致用”的宗旨。作者杜佑自谓“不达术数之艺,不好章句之学”,而强调学以致用。他明确指出:“所纂《通典》,实采群言,征诸人事,将施有政。”这就是说,撰写《通典》,本为施政所用。由于《通典》的撰写,伴随了他的五分之三的宦途生涯,故政治实践的感受,有助于他的历史认识的深化;而历史认识的深化,则更加明确了政治实践中的取舍氛择。因此,历史感与现实感的统一,既蕴含在《通典》之中,也反映在作者的政治实践之中。从这个意义上说,作者杜佑是一位精通政治的史学家,又是一位洞察历史的政治家。

《通典》问世后,时人认为它有“昭昭乎其警学者之群迷”的作用,认为其所载“语备而理尽,例明而事中,举而措之,如指诸掌”;说它“诞章闳议,错综古今,经代(世)立言之旨备焉”。直到清代,乾隆皇帝还把《通典》视为“恢恢乎经国之良模”。其影响之大,可以想见。

在《通典》之前,关于制度方面的著作,主要有《仪礼》、《周礼》(《周官礼》)和历代正史中的书志。杜佑“统前史之书志,而撰述取法乎《官礼》”,创造性地撰成综合性制度通史,在中国史学发展上树立了一座里程碑。后世所谓“三通”、“九通”、“十通”,都与《通典》有关。

来源:公众号《善本古籍》