书报刊珍品

郑振铎:关于《永乐大典》

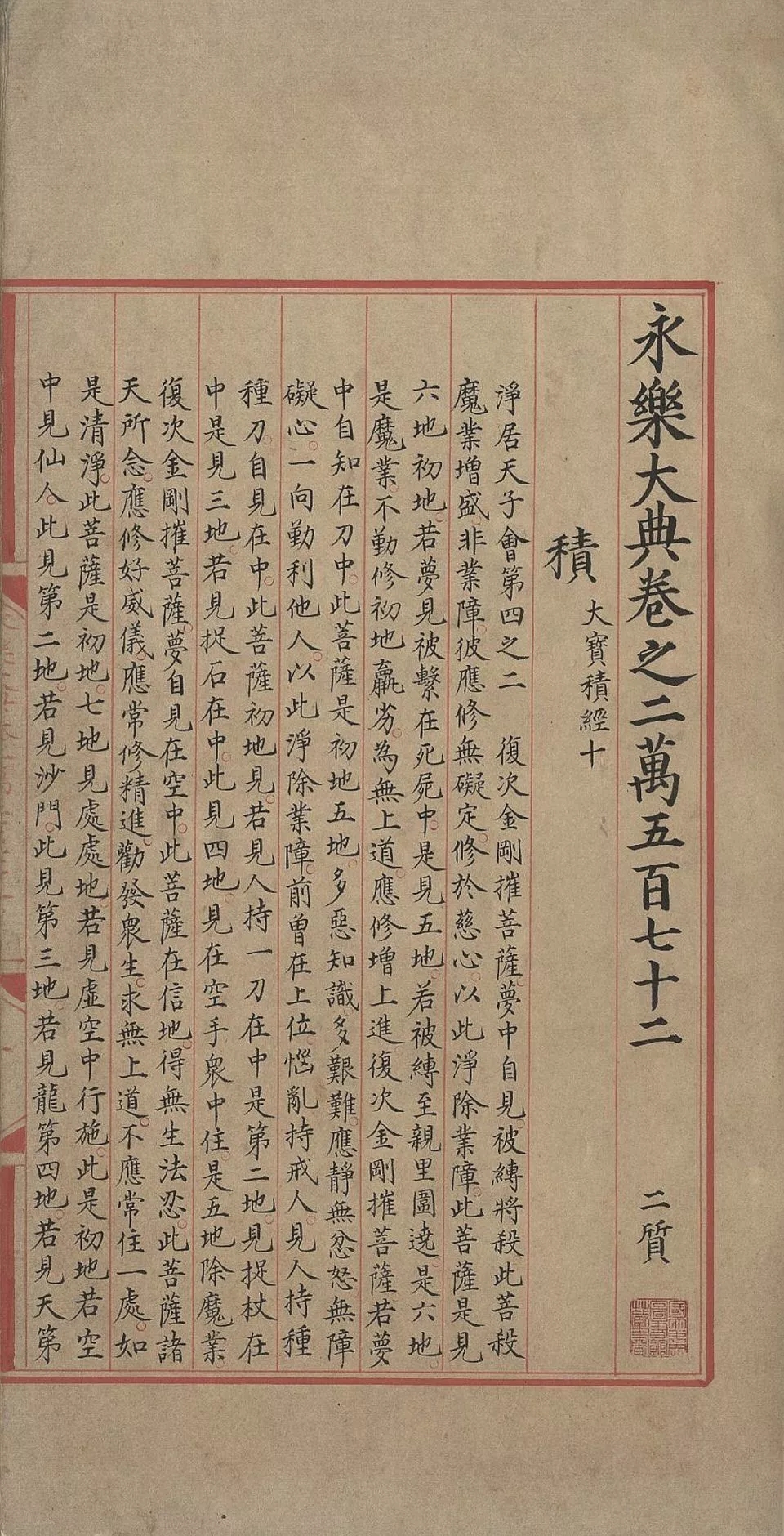

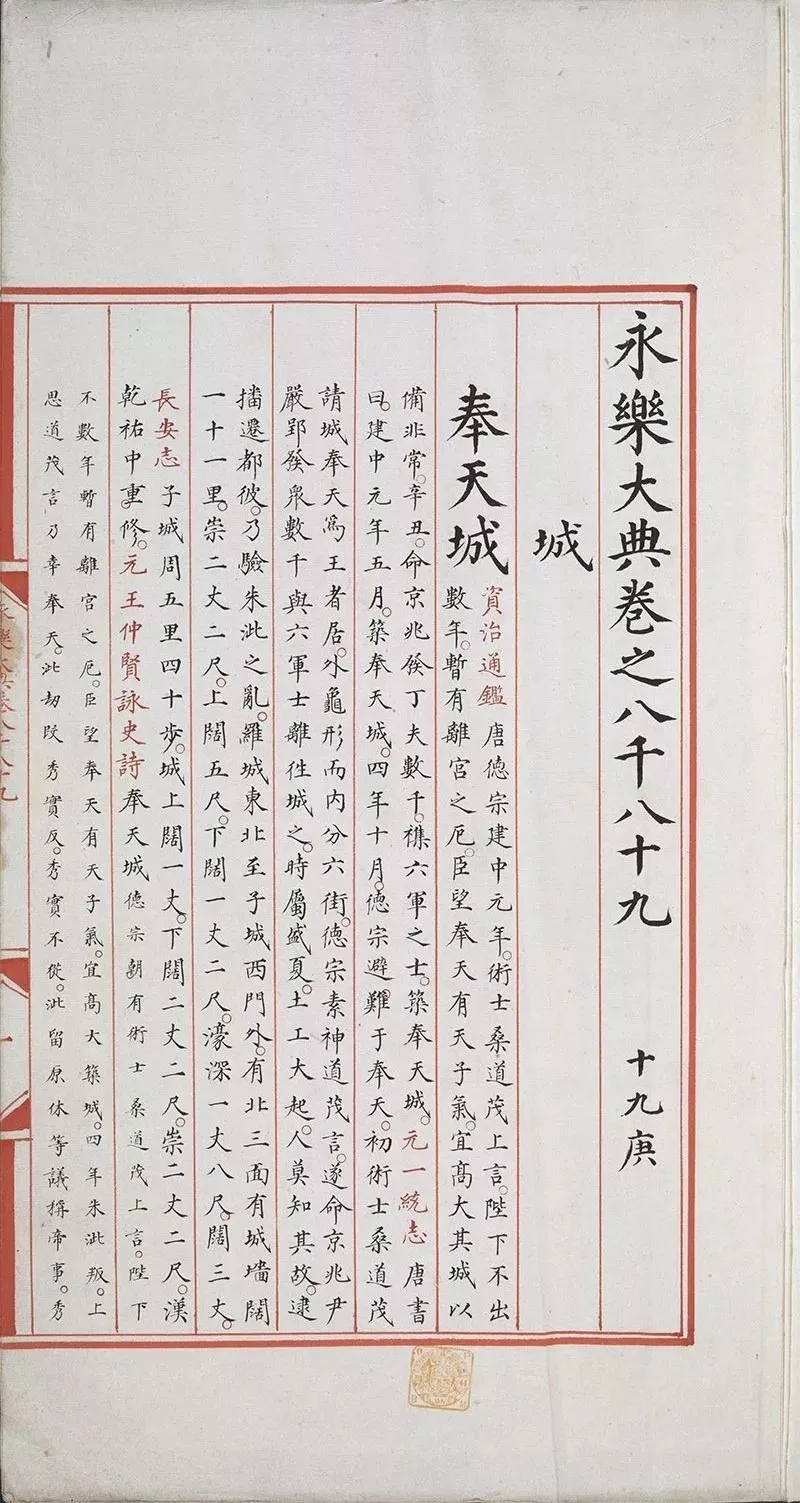

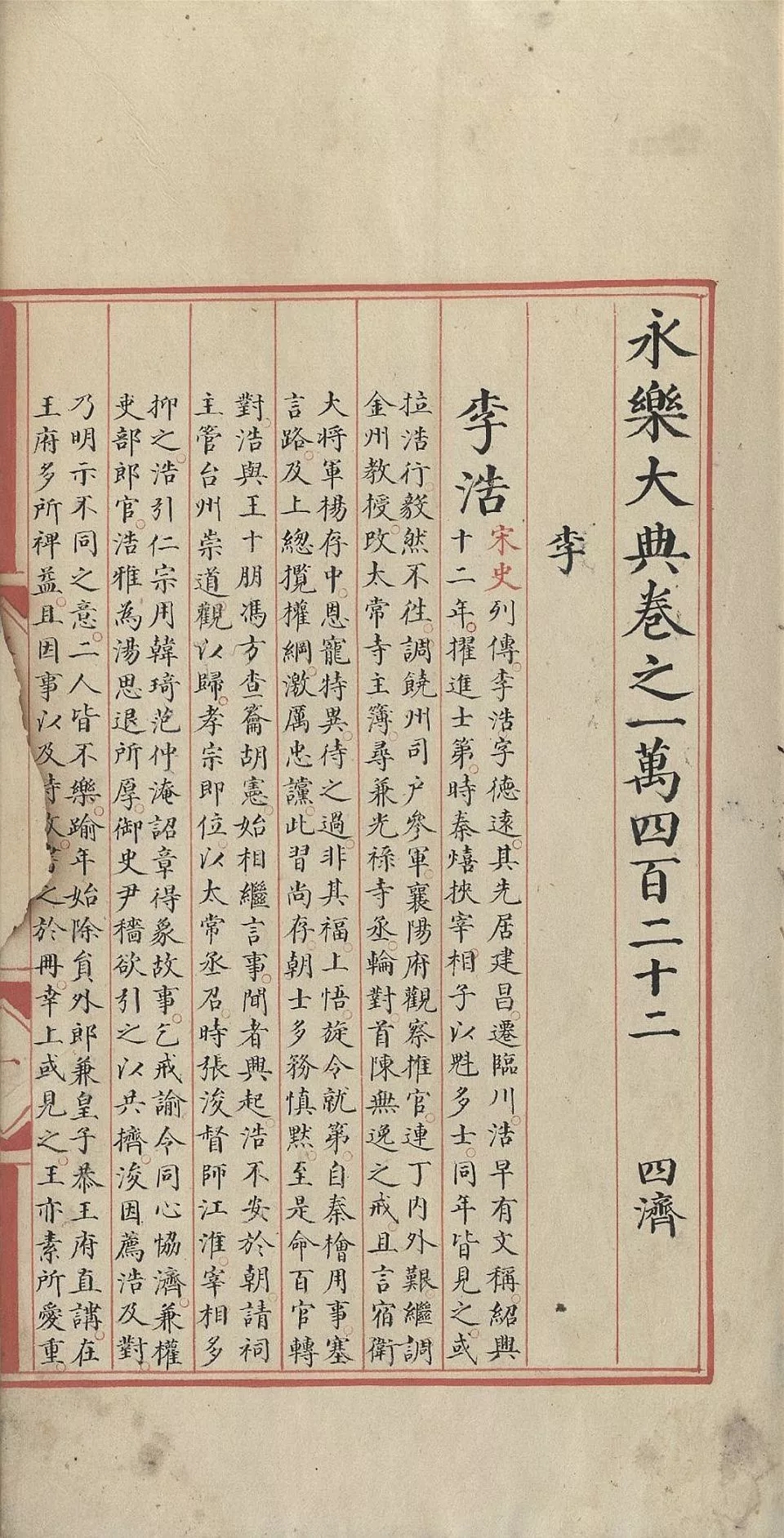

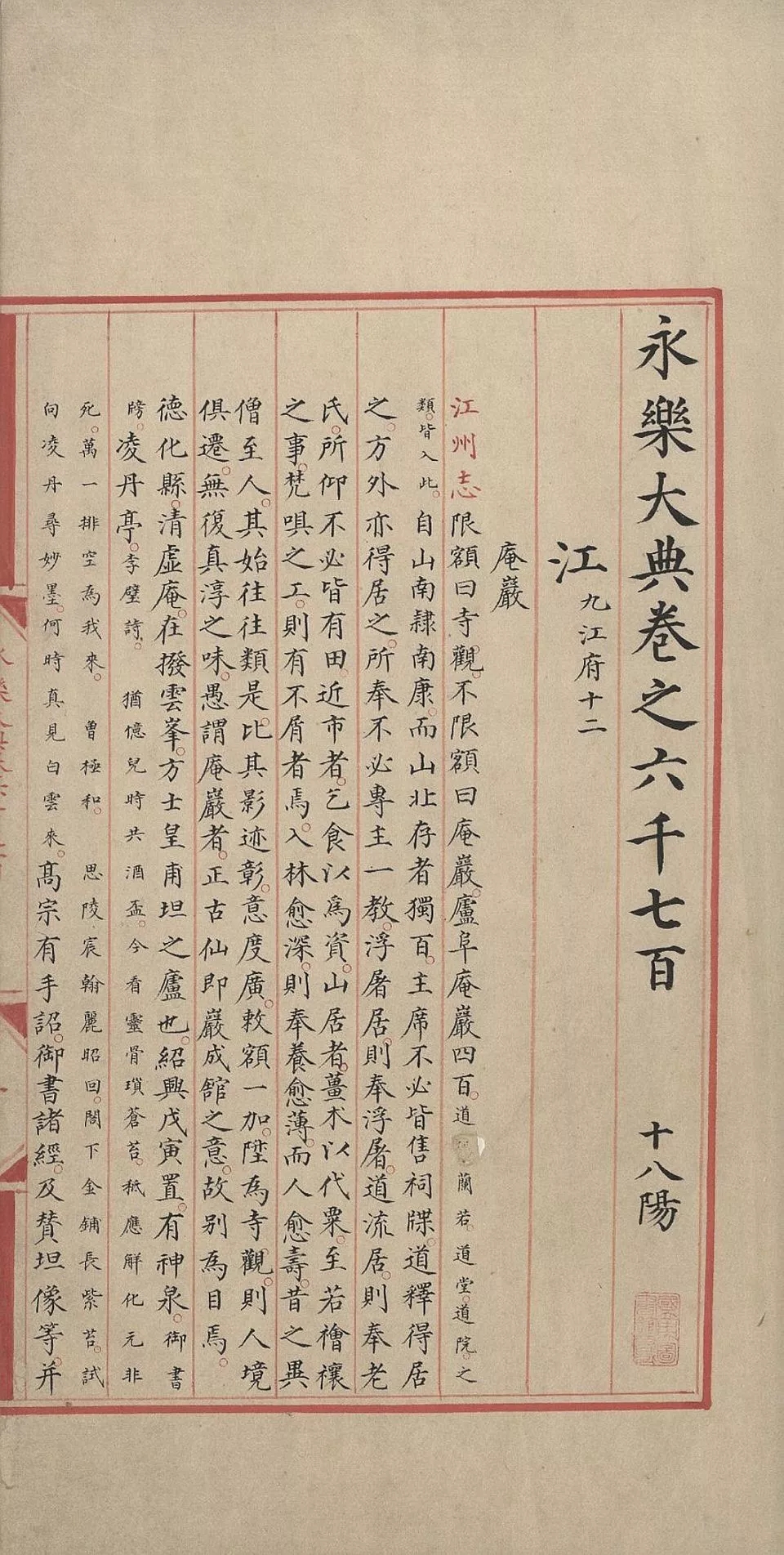

《永乐大典》是一部编纂于五百四十多年(明成祖永乐间)前的大类书。全书有二万二千九百三十七卷,一万一千零九十五册,三亿七千万多字。其编纂的经过是这样的:明永乐元年(公元一四○三年)闰七月,朱棣(明成祖)告诉翰林学士解缙们说:“天下古今事物,散载诸书,篇帙浩繁,不易检阅。欲采各书所载事物,类聚而统之以韵,以便考索。……凡书契以来经史子集百家之书,至于天文地理阴阳医卜僧道技艺之言,备编辑为一书,毋厌浩繁。”到了第二年十一月,书成,名为《文献大成》。但朱棣还觉得不满足,再叫姚广孝、解缙等,开馆于文渊阁,召集中外官及四方宿学老儒有文学者充纂修,简国子监及在外郡县学能书生员缮写,并叫光禄寺给朝暮酒馔。当时参加的人数,据说在三千人左右。永乐五年十一月,书成,定为《永乐大典》。在这部书之前,我们已有了不少的类书。像六朝时,梁有《皇览》六百八十卷,刘孝标有《类苑》一百二十卷,梁又有《圣寿堂御览》三百六十卷;唐时有祖孝征《修文殿御览》三百六十卷,魏徵等《文思博要》一千二百卷,许敬宗《瑶山玉彩》五百卷,欧阳询《艺文类聚》二百卷,虞世南《北堂书钞》一百六十卷,张昌宗等《三教珠英》一千三百卷;宋时,有李昉《太平御览》一千卷,王钦若《册府元龟》一千卷,晏殊《类要》七十七卷。在《永乐大典》之前,卷帙最多的不过一千多卷。就今存的《艺文类聚》、《北堂书钞》、《太平御览》、《册府元龟》诸书看来,他们全都是分类抄辑群书的。像《永乐大典》那末煌煌巨帙,卷数多至二万以上的,可以说是空前未有的大类书。又像《永乐大典》那样的依着韵目的次序编纂起来的,也是空前未有的体裁。“大典”的这种体例,原来是依据了元阴时夫的《韵府群玉》和宋钱枫的《四溪史韵》的体裁而编的。他们把每个字依照“韵目”的次序编起来。但篇幅都是很少的。《四溪史韵》已逸,仅见残本。“韵府群玉”则只有二十卷。“大典”却把原来的二十卷扩大了一千多倍,成为二万二千多卷了。

因为这部书的卷帙过巨,所以在明代就不曾刊印出来过。仅在嘉靖时候,抄过一个副本。永乐时代的原本不知在什么时候被毁失了,连一页也不曾留下。现在所见的都是嘉靖时候抄的副本。

明代也刊印过几部类书,像章汉的《图书编》(一百二十七卷),王沂的《三才图会》(一百六卷),卷帙都不过百卷左右,清代的类书,像康熙时编纂的《渊鉴类函》,《佩文韵府》等,其卷帙,也都没有超过六百卷。(渊鉴类函四百五十卷,佩文韵府四百四十三卷,又拾遗一百十二卷。)所以像《永乐大典》那样的一部大类书,也可以说是绝后的。

像这样大规模的煌煌巨制,所费的编纂时间不过是短短的四年(永乐三年至六年)。恐怕只够抄写的时间而已。所以,其体例是十分不纯的。有的书被分割成一章一节的收入,有的书则又全部收入,有的书则又自成一类的一连几十部都被收入。《水经注》是被全部收入的一个例子。像“戏”字内,收入的“戏文”就有三十三本,“剧”字内,收入的“杂剧”就有九十多本,“话”字内,收入的“平话”就占了六十六卷(至少总有一百本以上吧)。当时草草成书,以多为贵,编者们就不曾想到过要整齐划一。

就因为这部书编得那么乱,那么草率,反而保存了无数的古代的文学作品和文献在内。无数的宋元人的诗文,古代的方志、医书、杂书,宋、元、明人的小说、戏曲等等,都因为这个缘故,而得大量的被收罗在内。恐怕当时编纂的时候,是见书必收的。当时所依据的,主要的是文渊阁的藏书。但就今日所传的《文渊阁书目》看来,尽有许多书是超出于这“书目”之外的,特别是关于小说、戏曲等书。编者们并没有“正统派”的文学观念,眼光相当的阔大,见解相当的“通俗”。也因此而留下了好些最可宝贵的民间的文学作品。古本《西游记》的一段《魏征梦斩泾河龙》是被收在“梦”字内的;最早的平话《薛仁贵征辽》是全部被收在“辽”字内的。假如《永乐大典》全部保存到现在的话,我们对于中国古文学史的面貌是可以看得更完全的。

不幸,这部大类书的运命是很艰辛的。永乐时的原本既已不知去向,不存一页,而嘉靖时抄的副本也劫运重重,至今仅百存其三四。(今日统计,海内外所藏的全数不过三百九十多本。也许还有未曾被发现的。但总数恐怕不会超过五百本以上。)但仅仅就这百存三四的“大典”说来,我们已经可以在那里边得到不少的珍罕而且重要的资料了。

从嘉靖以后,那部副本,一直被保存在“皇史宬”。雍正时,移存到东交民巷翰林院。清乾隆时,曾经点查过一次,只存了九千多本。有一位翰林院学士朱筠,见到了这部书,觉得其中保存的古代逸书不少,就建议要从其中辑出许多古书来。这个建议被采纳了。但性质却完全变更了。乾隆抓住这个机会,开了一个“四库全书馆”,下令征集天下的书籍,作了几次彻底的审查,把凡有反抗侵略的有爱国思想的书籍;或予以全毁,或予以抽毁,或予以删改。许多古书的面目,一进了“四库全书馆”就有些改变。而从《永乐大典》辑出来的逸书,则选择其重要的,编印了一部《聚珍版丛书》。这是古代文献的最大的一次浩劫。我们看到了四库馆臣所涂改的《四库底本》(即就原书加以删改而要胜清加入《四库全书》中的本子)就不禁目击心伤。

在这个时候,江南的文人们,像黄丕烈、顾广圻等,出来提倡“校”书,对于古书的校勘,一字不失其真相,恐怕是有鉴于四库馆臣们的胡乱涂改古书的一种反抗运动吧。

许多翰林院的学士们,趁这个机会,都从“大典”中抄辑出许多他们自己所需要的资料出来。像法式善专抄宋、元人的集子,徐松专抄史料文献,一直到文廷式,也还在抄辑着。不过,他们抄辑的规模都不大,故所保存的资料也不很多。

最谨慎、最仔细的一次抄辑工作,是在编纂《全唐文》的时候。清代编纂了许多官书,大部分都是“因人成书”,专以抄袭为能事。像《渊鉴类函》抄的是《唐类函》;《全唐诗》全偷季振宜的著作,《钦定曲谱》全抄《太和正音谱》和《南九宫谱》,但《全唐文》却是一部谨严而周密的书。虽然用了所谓“正统派”的眼光,不收唐人传奇文,但其他的唐文却是网罗无遗的。“大典”的被利用,在这一次算是最彻底的了。可遗憾的是,他们只抄辑唐五代文,没有注意到宋、元以后的著作。如果在那时候,再动手抄辑宋、元诗文的话,“大典”至少是可以十存其四五的。

乾隆以来,“大典”曾被儒臣们陆续私携出不少。但只是零星的散逸而已。最大的浩劫乃是一九○○年(庚子)八国联军入京的一次。“大典”被烧毁了一部分。未烧为灰烬的,却全被帝国主义者挟之而去,盗运回国。至今,在伦敦拍卖行里还不断有“大典”出现,大都是那时候所劫掠的赃物。从这一次大劫之后,《永乐大典》这一部煌煌巨制就被分割为若干部分,分藏于世界各国的公私书库里了。北京图书馆许多年来竭尽全力去搜集,也只保存了一百一十册而已。更可痛心的是,保存在国内的若干私人手中的数十百册的“大典”,也竟陆续为美日帝国主义者所垂涎,相继归到他们的图书馆里去。

这是帝国主义者掠夺我们祖国重要文献资料和文物的一个典型的例子。这是值得我们提高警惕的。把这个例子叙述出来,足以提高我们的爱国主义的教育,足以增强我们保护祖国文化、艺术遗产的信念和决心。

更有一个典型的例子,使我们对于爱国主义和国际主义相结合的精神有深刻的认识。那就是苏联列宁格勒大学的东方语学系图书馆,在最近把多年来所藏的《永乐大典》十一册全部移赠给北京图书馆。这件“礼物”并不是泛泛的物质的赠予。这表现了崇高的国际主义的精神。只有在苏联,才能这样无保留的慷慨的把自己所珍藏着的文物赠送给了我们。这与帝国主义者们千方百计的掠夺我们的文物的举动对比一下,敌友的界限更分得清楚了。

同时,上海商务印书馆董事会也由于张元济先生的提议,把涵芬楼所藏的《永乐大典》二十一册捐献给中央人民政府。涵芬楼的藏书,为大江以南最丰富、最珍贵的宝藏之一。“一、二八”日寇侵略上海时,该楼化为灰烬,大部分的藏书也都随之化为灰烬。“大典”幸得保存到今天。该馆今以历劫仅存的最珍贵的图书捐献给人民政府,其化私为公,热爱政府的心,是值得钦佩的。人民们信赖与热爱自己的政府,曾不断把他们的所藏捐献出来。这又是一个典型的例子,足够说明人民政权的建立是如何与人民的生活休戚相关,血肉相联,使他们能够无保留地把自己所最珍视的东西贡献给政府。他们明白人民政权会十分重视这些文化、艺术遗产,而且会十分珍重地保存、管理,供给给人民大众加以应用与参考研究的。

来源:《人民日报》

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)