报刊

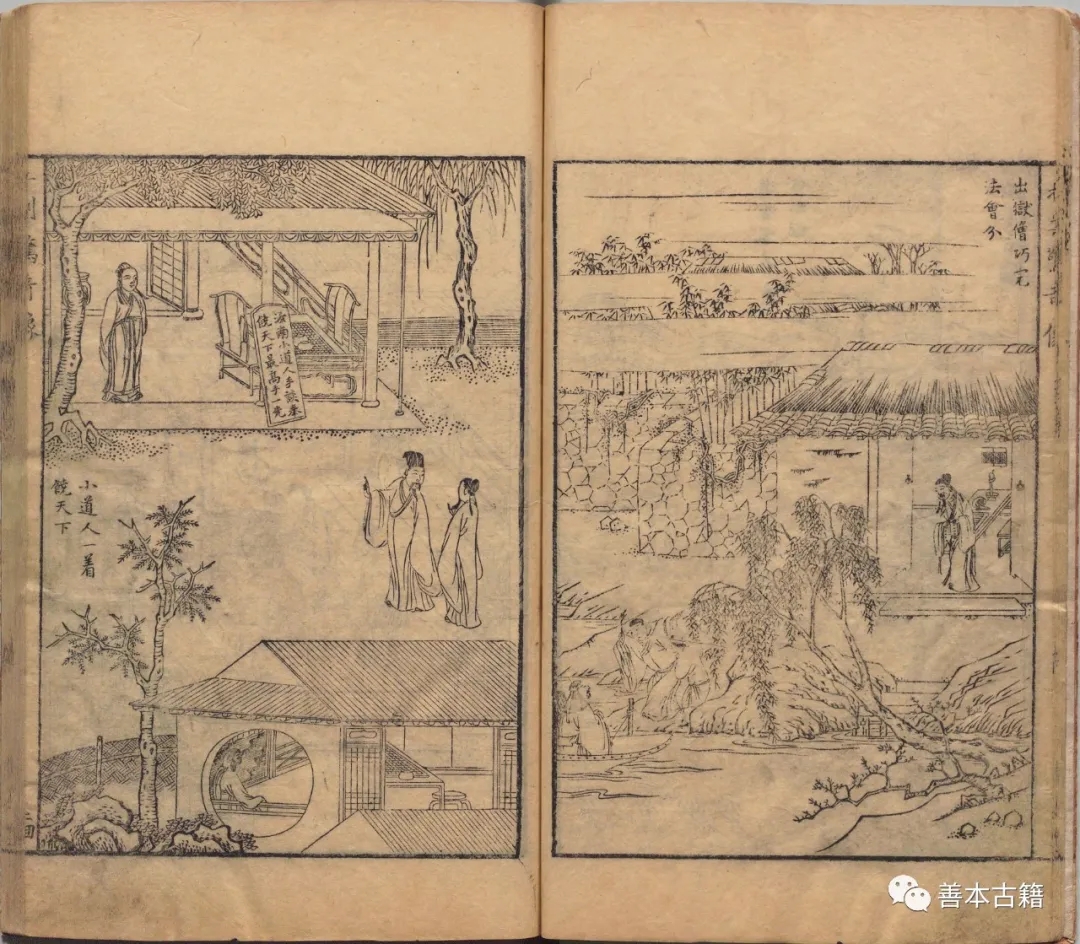

古代书坊:旧时市民文化缩影

中国古代书坊出现于唐代,这是因为科举制度的发展,读书人对书的需求量逐渐增加。那时,书坊刻书内容非常丰富,有儒家经典、文集、杂记、占卜书籍等。到了宋代,图书逐渐由印刷代替了手抄方式,图书生产效率的提高,加速了书坊业商业化的进程,张择端的名画《清明上河图》中就有一家店铺的招牌上标着“书坊”二字。那时出现了京城汴梁、浙江和福建3个刻书中心,诞生了很多刻书世家,其中以建安余氏和临安陈氏最为著名。南宋诗人刘克庄赠友人陈起诗云:“陈侯生长繁华地,却似芸居自沐薰。炼句岂非林处士,鬻书莫是穆参军。雨檐兀坐忘春去,雪屋清谈至夜分。何日我闲君闭肆,扁舟同泛北山云。”此诗叙述了陈起在闹市中开了一家书坊,赚钱的同时还能怡情养性、悠闲自得。

到了明代,书坊继续繁荣,那时一些市民通过经商等手段快速积累财富后,不仅需要大量奢侈品充实生活,更需要通俗文学读物娱乐身心。当时书坊的主人们纷纷迎合这样的社会形势,推出了很多流传甚广的通俗读物,在这些通俗读物中,从组稿到印刷、出版无不凝聚着书坊主人们的心血。

和“三言二拍”相似,清代《新刻钟伯敬先生批评封神演义》也是从书坊中走出来的通俗小说。该书金阊载阳舒文渊梓行本“邗江李云翔为霖甫撰”序云,在书坊出版前,这本书经过当时文人的整理和修订,“余不愧续貂,删其荒谬,去其鄙俚,而终每回之后,或正词,或反说,或以嘲谑之语,以写其忠贞侠烈之品,奸邪顽钝之态,于世道人心,不无唤醒耳。”可见,书坊对于这些经典通俗小说的传播与繁荣功不可没。(肖明舒)

来源:公众号《善本古籍》

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)