非徒楮墨旧 尤见薪火情

——光明日报社藏线装古籍述览

得之不易失之易,物无尽藏亦此理。但愿得者如我辈,即非我有益可喜。

——清人许益斋藏书印中语

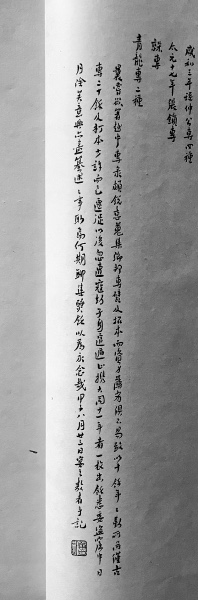

《俟堂专文杂集》影印的鲁迅手迹

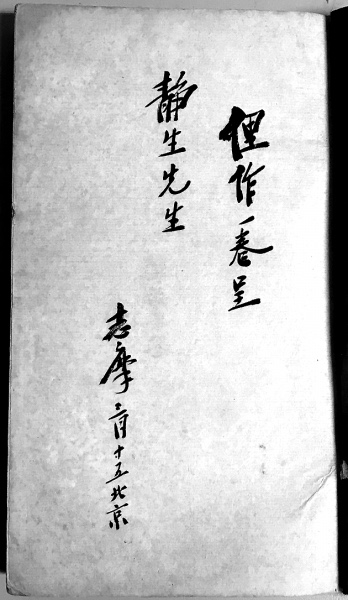

《志摩的诗》扉页上的作者手迹

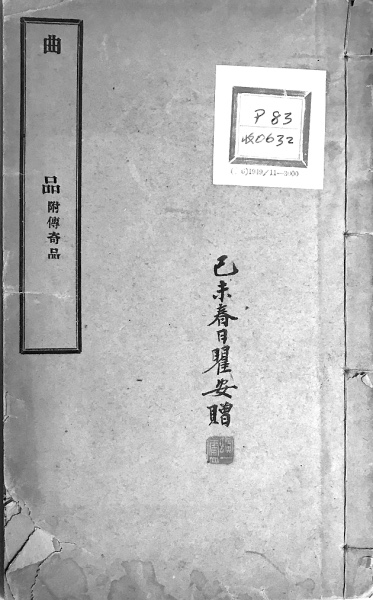

吴梅赠予王季烈的《曲品》

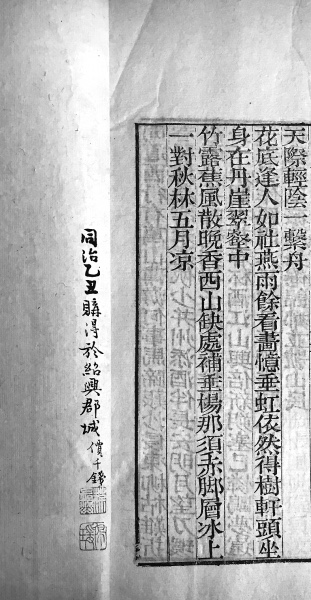

《江左三大家诗钞》末页题跋

《自青榭酬唱集》扉页签赠笔迹

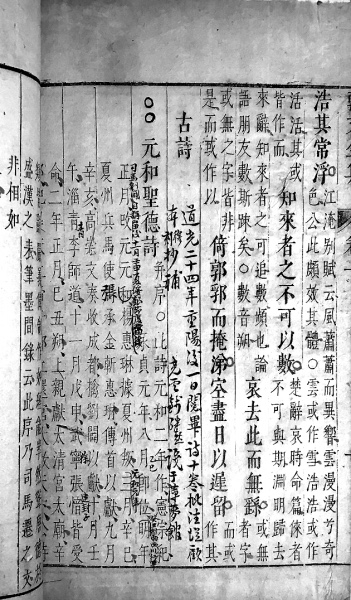

《韩昌黎先生全集》中的批注

光明日报社的图书资料室,有藏书约九万册,其中的线装古籍大约有一万册。这些线装古籍,其中大体固然是雕版刻印的传统意义上的古籍,但也有相当数量(约占总量30%)的书籍,为民国乃至新中国成立后,延续至上世纪六七十年代,旧版再印、影印或者新排铅印的线装书籍。不过以今天的眼光来看,这些书籍也应该算是古籍,因为“中国大陆50年代后期所建立的图书馆,收藏的古籍大多是影印、铅印、石印或清代同治、光绪以后的刻本”①。专业的图书馆收藏古籍尚且如此,可见古籍的定义及范围,也是因时代条件的变化而有所变化的。

据初步了解,在几家新闻单位中,人民日报社图书馆藏有6000多册线装古籍,其中清代刻本2000多册。新华社图书馆尚无具体的古籍目录,也不具备收藏大量古籍的基础,但有少量民国时期线装古籍。中央广播电视总台的图书馆,则没有古籍收藏。以知识分子为主要读者对象的光明日报虽然整体规模远远小于上述三家新闻单位,不过在古籍收藏这样一个侧面,则表现出与其特色相符的一定程度的优势。

光明日报社所藏古籍,并非是按某种体系统一搜求购置的,其主要来源为同仁前辈捐赠,也有部分历史留存。如果按照传统的经、史、子、集四部分类,这些古籍有一个明显特点:集部图书比较多;史部图书虽然单部体量较大,但种类较少;经部图书则只有零星的几部。这个特点,其实也是时代风气的见证。

清末著名藏书家叶德辉对于图书的购置,认为应该“置书先经部,次史部,次丛书。经先《十三经》,史先《二十四史》,丛书先起种类多、校刻精者。初置书时岂能四部完备,于此入手,方不至误入歧途”。这种观点可以说是传统藏书观念的代表,但是到了民国初年,因为科举废除,经部图书不再为人所重,所谓的置书正途观念有了极大改变。“因民初学者,注重新书,厌见古籍,情愿以《皇清经解》②正续两编,换取《平民政治》上下二册也。”③再后来,因为白话文日渐普及,求获古籍以作研究者逐渐增多。此时,集部图书因为种类多而卷帙少,且易翻检,很受购书者欢迎。报社的同仁前辈,因职业关系,所看重的首推文章辞藻,学术研究次之,购置图书也是依循这样的想法,所以后来捐赠,自然集部图书较多。兹将光明日报社所藏古籍,略举几种有特色者简述如下。

可称“善本”的书

什么样的书算是善本书,历来并无一定、量化的标准,历代藏书家也提出过不同的定义和概念,但总是从书籍文物性的方面来考量多些。随着年代的推移,古籍传世日稀,清代顺、康、雍、乾年间的刻印本,已可遇不可求。早在30年前,就有学者提出,应将善本书时代下限划定在清代乾隆末年(1795年以前)。时至今日,基于光明日报社的藏书规模,选定所谓善本书,标准比一般图书馆恐怕还应更宽泛一些。

《江左三大家诗钞》六册,清刻本,11行21字,小字双行,白口,四周单边,单黑鱼尾。明末清初诗坛,成就最大的诗人当属钱谦益、吴伟业、龚鼎孳三人。因为三人籍贯在清初都属于江南省,江南历史上有江左之称,故三家并称为江左三大家。康熙七年,顾有孝、赵澐选编三人诗作,辑成《江左三大家诗钞》。报社所藏的这部书,并非初刻本,当是后来翻刻。此三人都因先仕明后降清,而被编入《贰臣传》乙编,其作品在乾隆中后期成为禁书。尤其是钱谦益,被乾隆评作“有才无形之人”,其作品禁毁最严。因此,这部书的刊刻应在乾隆中期之前。

此书每册封面均钤盖“阳湖杨守彝字佩瑗号则斋”朱文印,最末一册题字“同治乙丑购得于绍兴郡城,价千钱”。钤盖“葆彝”白文印和“佩瑗”朱文印。可知此书在当时价格不菲。曾经的主人杨葆彝读书时还批注过,比如吴伟业《海户曲》一诗下,有原注“南海子周环一百六十里,有海户千人”。杨氏又注“在永定门外二十里,亦名南苑”。由此可知,诗中吟咏之地,如今正是北京大兴区的南海子郊野公园。

《列朝诗集小传》五册,旧抄本。明末清初的文坛,名声最著、故事最多、争议最盛的人物,非钱谦益莫属。钱氏以文学冠东南,不仅为东林魁率,更有编纂明史的志愿。他迎娶柳如是为次妻后,筑绛云楼居住,楼中所藏古籍极多。可惜绛云楼后来失火,典籍史稿付之一炬。后来钱谦益撰《列朝诗集》,集中所选作家皆有小传,叙述人物生平兼评诗作,颇具卓见,也算偿还了著史的志愿。所以此书颇为人所重。如前所述,钱氏著作乾隆后遭到严禁,故多抄本。此本字迹精美,触手如新,有较高的艺术价值。

《韩昌黎先生全集》两函二十四册,陈仁锡评阅,明刻本,9行20字,小字双行,白口,四周单边,单黑鱼尾。此书笺题白松堂本,国家图书馆亦有著录,版本特征相同,但形态为4册,似乎有误,如此卷帙装成4册,怎能翻阅?此书遍钤朱印,前后计有:守忠之印(白文)、信初(白文)、樊氏信初(朱文)、省心草堂藏书(朱文)、继起(连珠白朱相间)、砚公(朱文)、尧云印(朱文)、余事作诗人(白文)等。此书的诗集部分,批注满纸,其“古诗”一章下注“道光二十四年重阳后一日阅毕诗十卷,批注从顾本(穆刻)抄补。尧云钱继起识于萍梦馆”。在明末,评阅韩愈文集的书,有两家最著名,一是陈仁锡评阅本,一是顾锡畴评阅本。由印章及此注可知,此书大概经过樊信初与钱继起两人收藏,而钱氏大概特爱韩愈的诗作,得此陈仁锡评阅本,又找来顾锡畴评阅本,将顾的评论都抄了上去,合两家阅评为一,这样大约也算圆了他的一个“萍梦”吧。

引人联想的签赠钤印本

这部分书都为民国之后的线装书,不为传统藏书家所重视,但其中涉及的人物故事,也颇有意思,有些书也极为珍贵。

《文学论文索引、续编、三编》三册,中华图书馆协会排印线装本,分别出版于1932年、1933年和1936年。此三册书封面皆钤“世襄所藏”朱文小印。王世襄先生身后,一切旧藏如家具、古琴、佛像、竹刻乃至鸽哨,都为收藏市场热捧,其善本藏书也已数次拍卖,皆得善价。在刚刚结束的中国嘉德春季拍卖会上,老人平日所用图书4000册(多数无名款钤印),以310万元的价格成交。则此三册书,如果流向市场,也必为人追捧。

《曲品 附传奇品》一册,北京大学出版部排印线装本,出版于1918年。此书为民国时期戏曲理论家、教育家吴梅的作品,封面题字“己未春日瞿安赠”,下钤白文小印“螾一庐”。吴梅字瞿安,1917年之后曾执教北大,1918年出版此书后,1919年即岁次己未。初见此册,以为当是作者吴梅的签赠本,但后来比较吴梅手迹,与封面之字差别较大。民国时期,北方另有一位著名的昆曲研究者王季烈,号螾庐,曾写过《螾庐曲谈》。查1946年申报12版可见一则声明:“鄙人原存中兴轮船公司股票印鉴为圆形阳文螾一庐牙章一颗,现已遗失,声明作废。王螾庐启。”根据这条线索,可知王季烈除了螾庐之号,早年亦号螾一庐。猜想此书应为吴梅赠予王季烈,王季烈在封面注出了持赠者的名字,且封面笔迹也与王季烈笔迹相似。

《志摩的诗》一册,民国排印线装本。徐志摩生前自己编过三本诗集:《志摩的诗》《翡冷翠的一夜》和《猛虎集》,《志摩的诗》为他的第一本诗集。此书用宣纸印,竖排右翻,四周双边,没有鱼尾,铅字为中华书局聚珍仿宋版字体,196页,当为初版。此册扉页有徐志摩亲笔手题“俚作一卷呈静生先生。志摩三月十五北京”。静生先生,或为范静生,民国著名教育家,曾于1912年、1916年和1920年三度出任中华民国教育总长,在徐志摩致陆小曼的信中,也提及过范静生。初版诗集本已十分稀见,此册兼有作者签赠,其珍贵何须赘言。

《自青榭酬唱集》一册,民国排印线装本。此书作者卓定谋,字君庸,福建闽县人,早年留学日本高等商科,归国后任中国实业银行经理等职,后任北大教授,讲授书法并设章草讲座,极力倡导复兴章草。他的斋室“自青榭”择北京西山东麓,当时知名诗人陈衍、郑孝胥、陈宝琛、樊增祥、傅增湘等皆为座上客,《自青榭唱酬集》就是这些人往来唱和的诗集。此册扉页题字“舍我道兄 定谋奉赠”,正是标准的卓氏章草字体,钤“自青榭”朱文印。据报社前辈回忆文章可知,北京解放后,民盟倡议创办一家日报,当时政府遂将没收的旧北平世界日报资产划拨给民盟,才成立了光明日报。而世界日报的创办人,正是中国近代著名报人成舍我。此书虽小小一册,恰恰是光明日报创办过程的一个历史见证物。

未可轻视的新印本

从民国时期到新中国成立后,曾以覆刻、影印等形式,重新出版过不少古籍善本图书。这些书往往底本选择优良,精工胜于前代,很具备艺术代表性,且其序言说明,往往极有学术资料价值,因此虽年代较近,尚易获得,也未可轻视。

《影印金圣叹批改贯华堂原本水浒传》二十四册,民国线装影印本。此书为刘半农1934年影印出版的。他在序言中提到,像《水浒传》这样的通俗小说,流通广版本多,但是初印善本却极为难得(光明日报社亦藏有清刻本《水浒传》,刊印极粗率)。刘半农搜求廿载,才从当时琉璃厂松筠阁书店购得这部初刻善本,遂以原样缩小影印出版。同时在搜求此书的傅斯年听到这个消息曾大为着急,还找到松筠阁书店责问,为何不将此书卖给自己。从这些序言中的内容,可知两位著名学者对这部书的痴情。琉璃厂东街的松筠阁后来成为北京市中国书店的一家门市,但十数年前已改卖书画商品了。

《元刊杂剧三十种》三册,珂罗版影印本。此书为商务印书馆1958年影印的古本戏曲丛刊四集中第一种,影印了郑振铎先生硬笔手写的序言,字迹颇为潦草,涂改也多。读到后面赵万里先生撰写的说明,才知道序言是郑振铎先生飞机失事罹难前一天下午写就的,为其一生写作生涯中最后一篇遗作,所以影印以为纪念。新中国成立后,郑振铎先生倡议影印了大量珍稀的戏曲古本,如今回看,历史上一代代人物虽然故去,但因其传承努力,文化之曲却始终未曾终了。

《俟堂专文杂集》一册,影印本。此书为文物出版社1960年据鲁迅博物馆所收鲁迅旧藏的砖文拓片,影印出版。鲁迅早年颇留意金石文字之学,他设计的几种书刊封面,如《桃色的云》《国学季刊》等,装饰花纹都是从汉碑上描摹下来的。此书目录亦为影印大先生的手迹,末有跋文一段:

曩尝欲著越中专录,颇锐意蒐集乡邦专甓及拓本,而资力薄劣,俱不易致,以十余年之勤,所得仅古专二十余及打本少许而已。迁徙以后,忽遭寇劫,孑身逭遁,止携大同十一年者一枚出,余悉委盗窟中。日月除矣,意兴亦尽,纂述之事,渺焉何期?聊集燹余,以为永念哉。甲子八月廿三日,宴之敖者手记。

鲁迅虽为新文化运动中的旗手人物,此跋却用文言写就。当时周氏兄弟失和,大先生被迫迁出八道湾移居砖塔胡同,所以文中有寇劫、盗窟、燹余这样的词语,形容萧墙之祸。而署款宴之敖者,按照汉字的写法,宴从宀(家),从日,从女;敖从出,从放;意思即被家里日本女人赶出来。此文虽收入《鲁迅全集》,但影印在此,尤见当时的辛酸。

光明日报社所藏的线装古籍,尚未完整整理过,文中所举难免如管中窥豹。这些线装古籍,其价值固然珍贵,但也不当以古董玩物视之。它们是报社同仁知书爱书的体现,也可以说是为光明日报能够有其特色作了一个小小的注脚。希望一代一代的光明日报人珍惜书籍,亲近书籍,这或许是诸多前辈将其捐献出来的最初目的吧。

谨以此述,纪念光明日报社成立70周年。

来源:光明日报