22--仲景精华传承

清嘉庆御医汪必昌:仲景精华的千年传承者

中国人民大学实习同学《聊复集·怪症汇纂》研究组

中国人民大学实习同学《聊复集·怪症汇纂》研究组

图1--钟南山谈健康

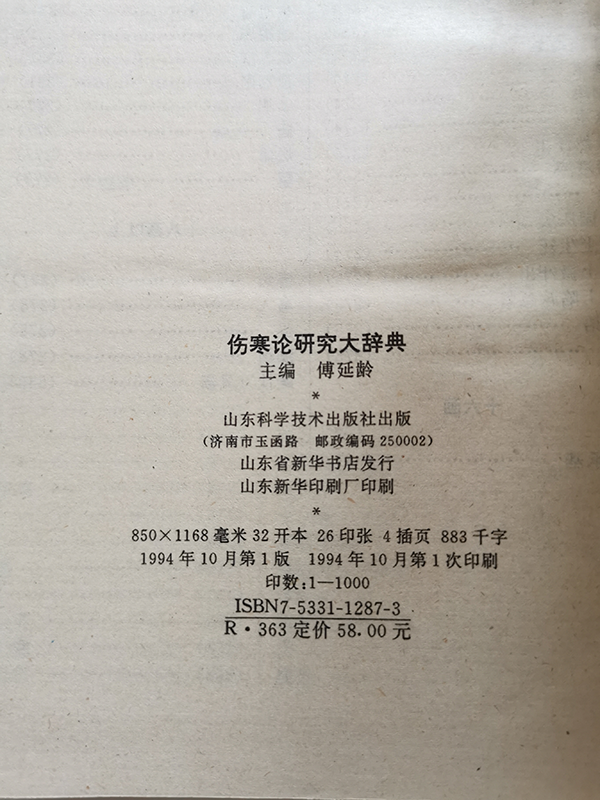

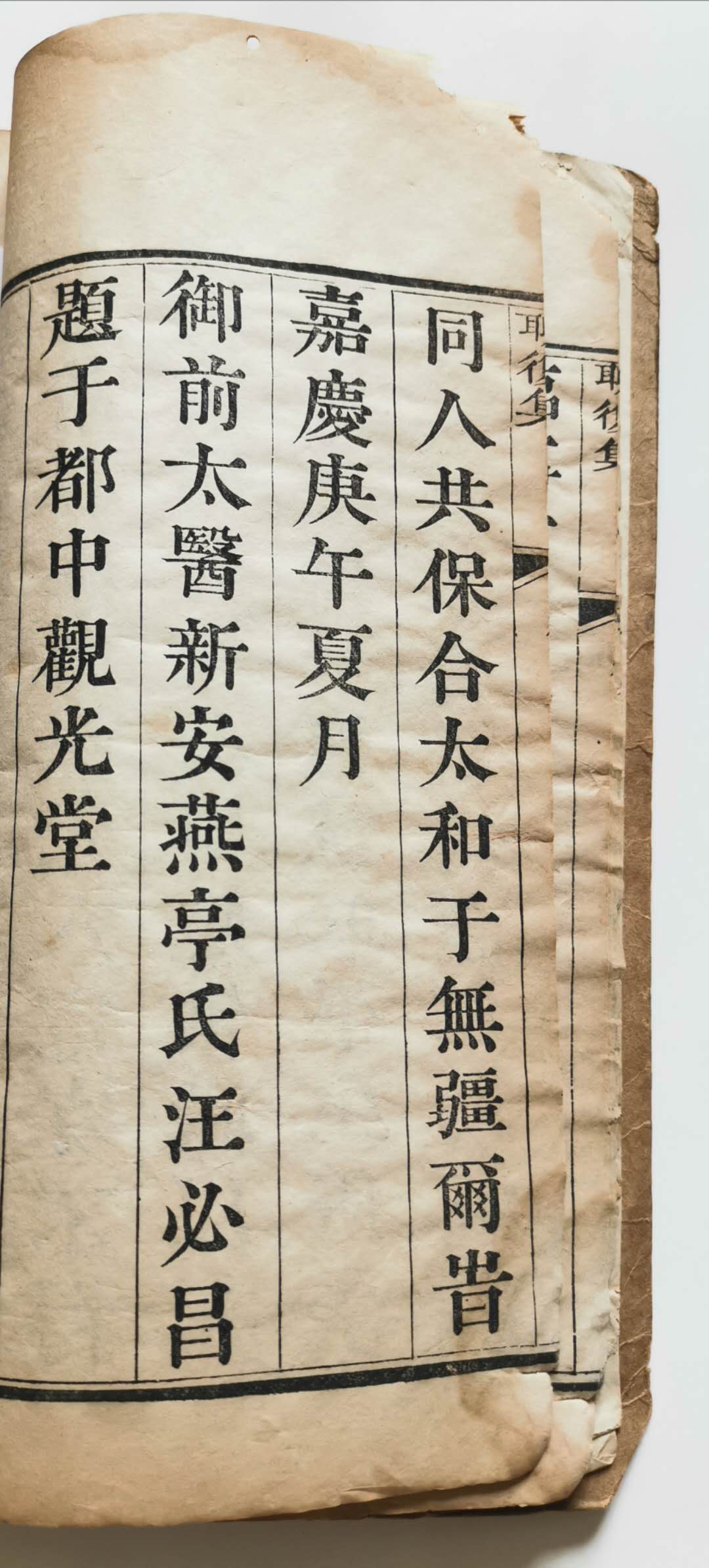

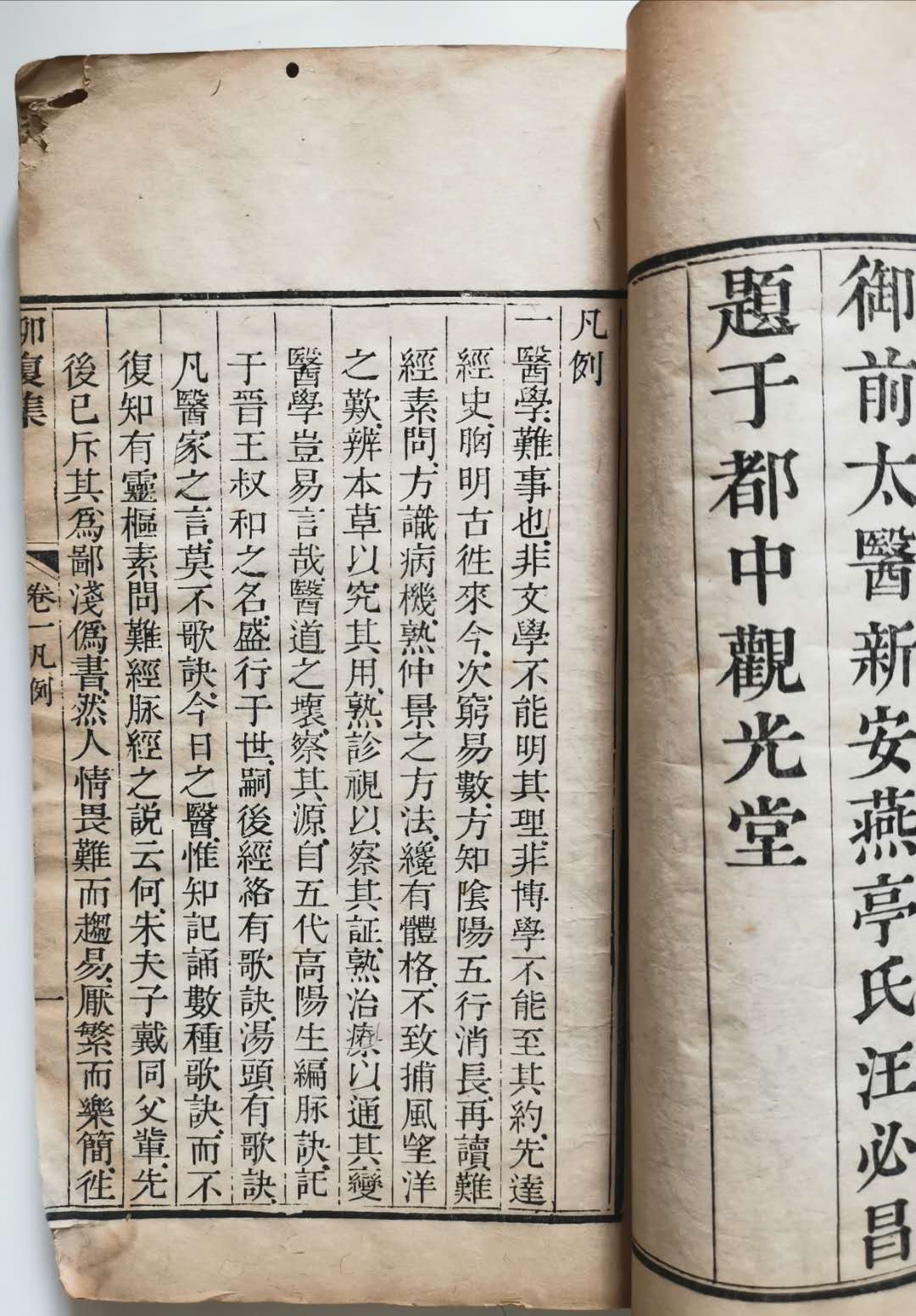

图2-1--伤寒论研究大辞典-选1

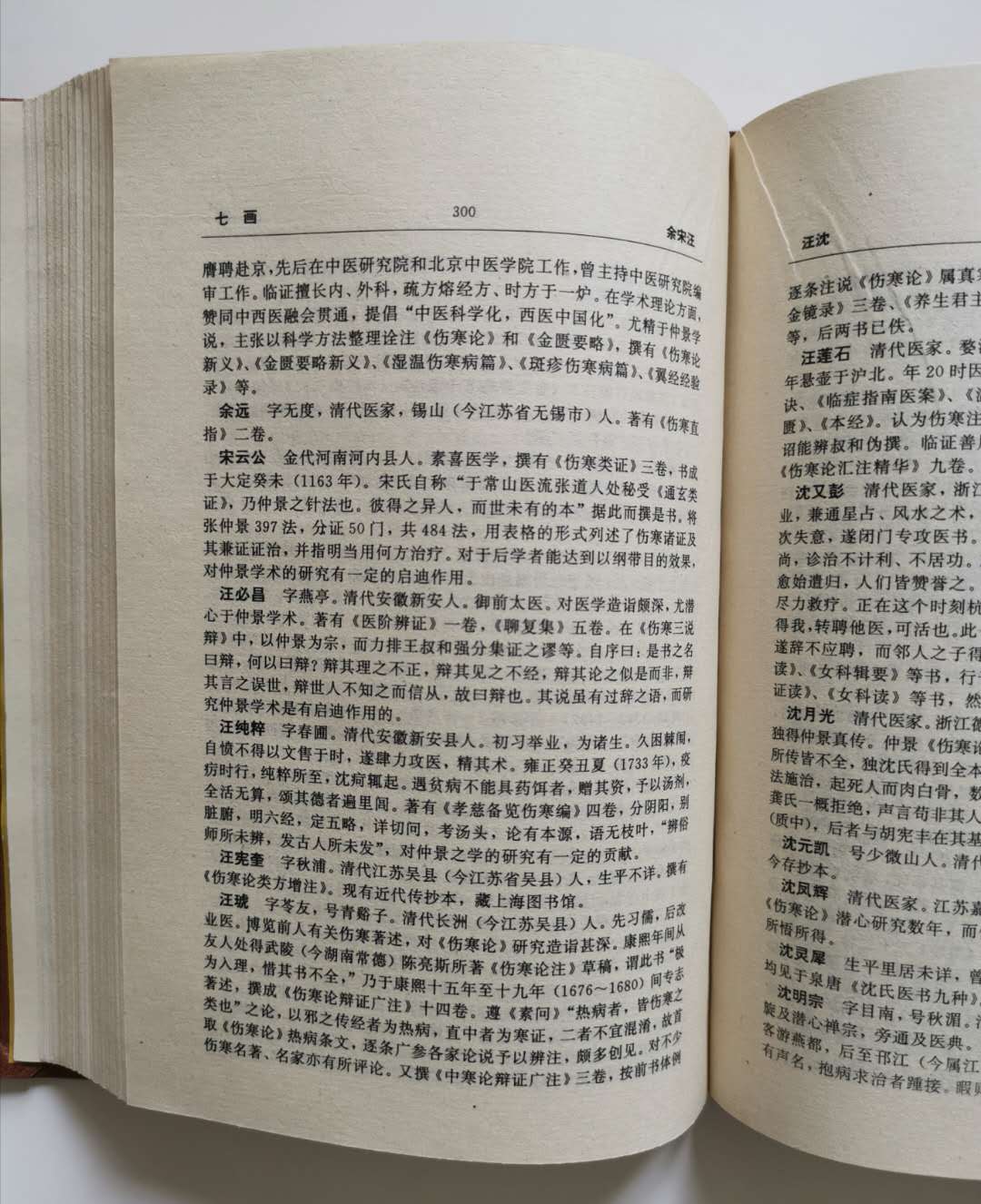

图2-2--伤寒论研究大辞典-选2

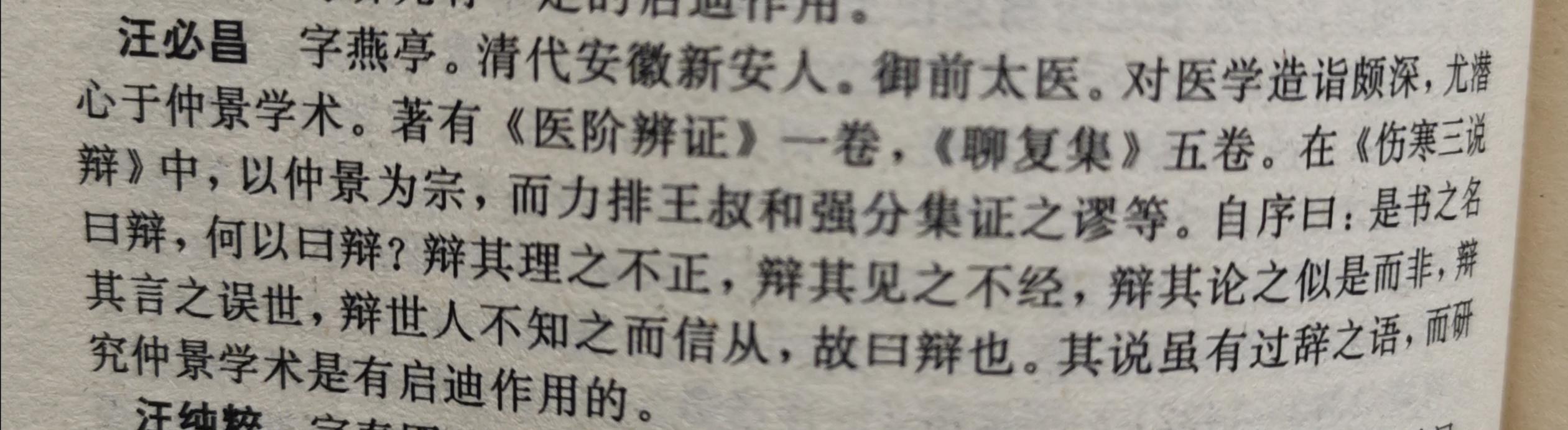

图2-3--伤寒论研究大辞典-选3

图2-4--伤寒论研究大辞典-选4

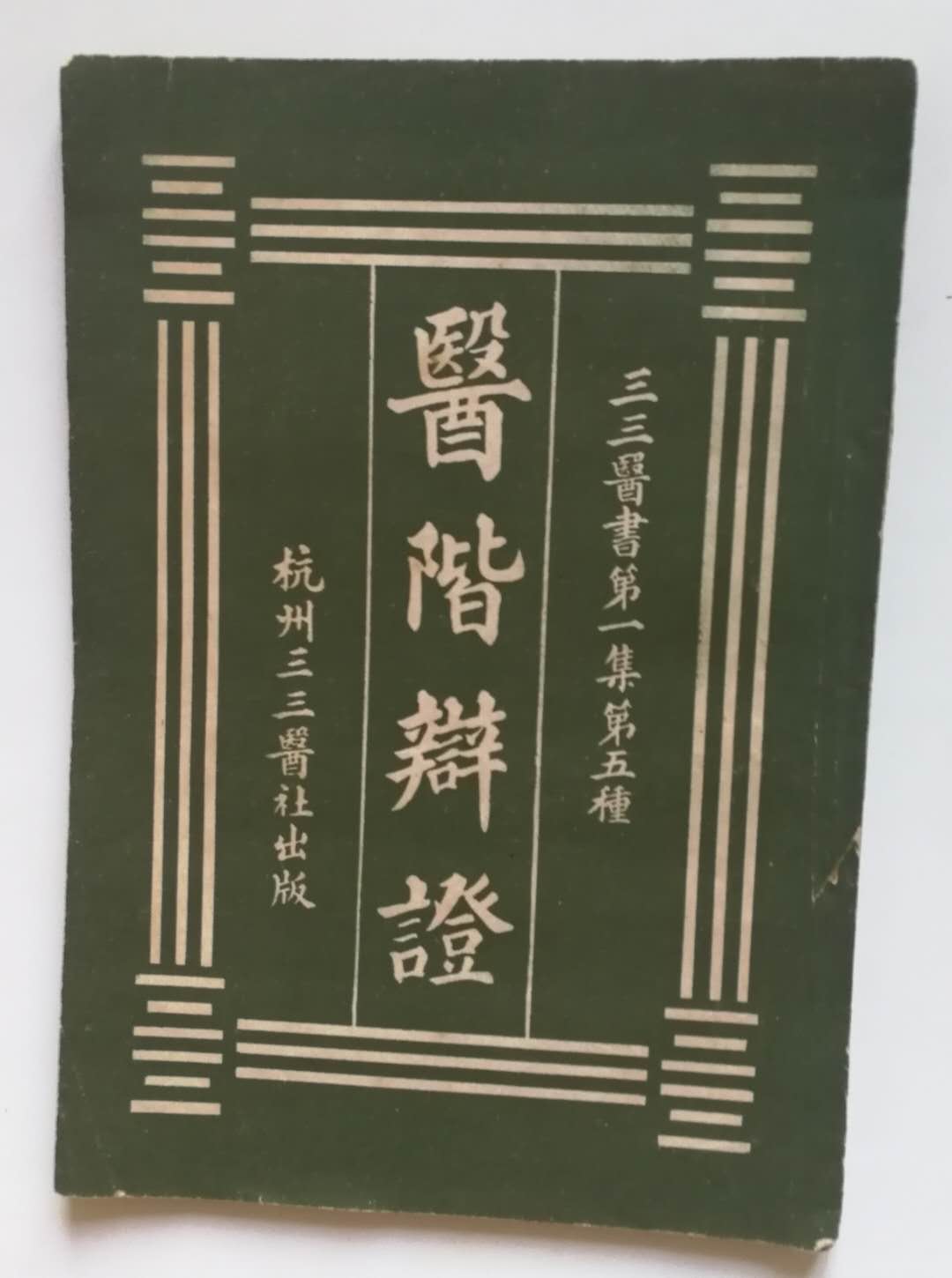

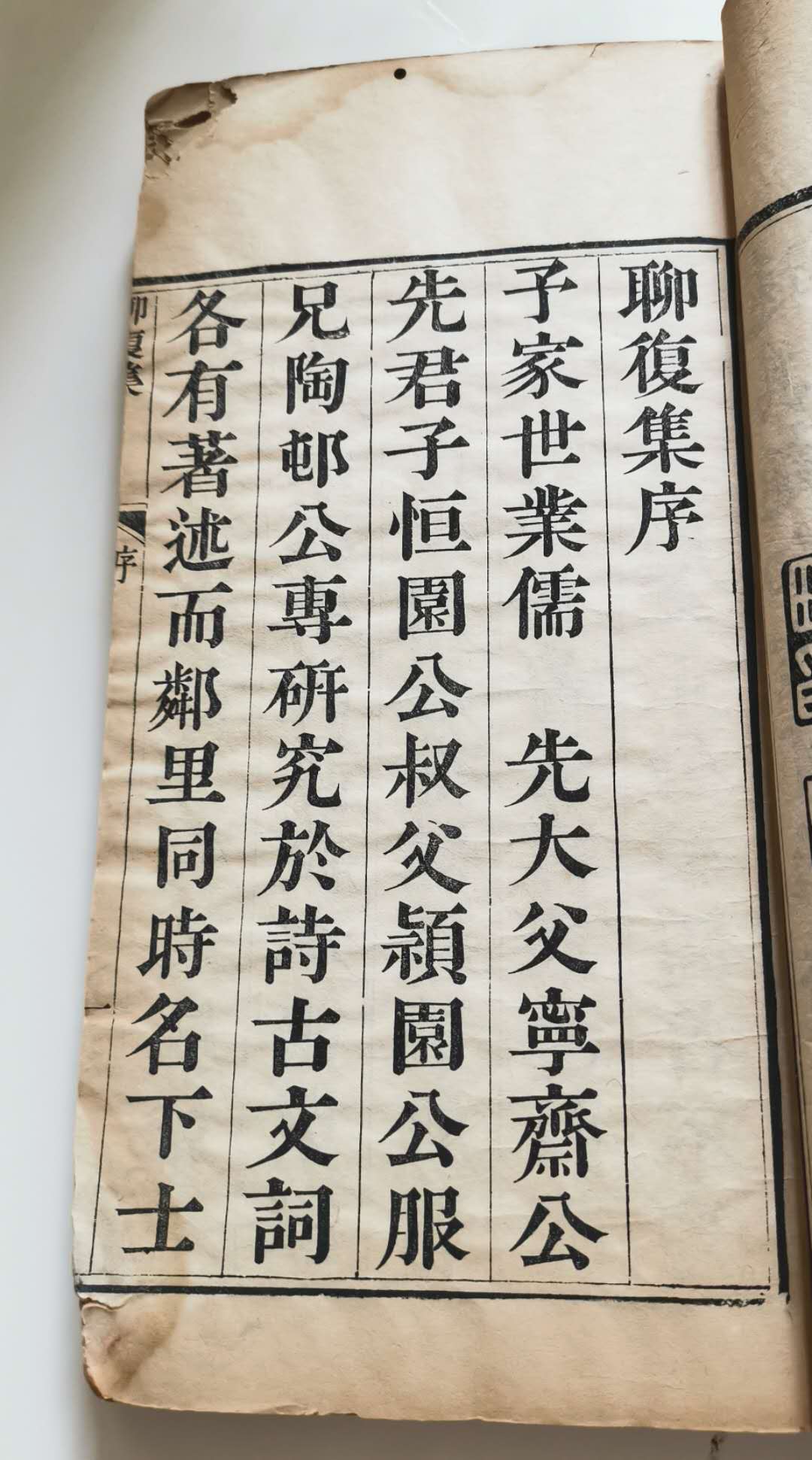

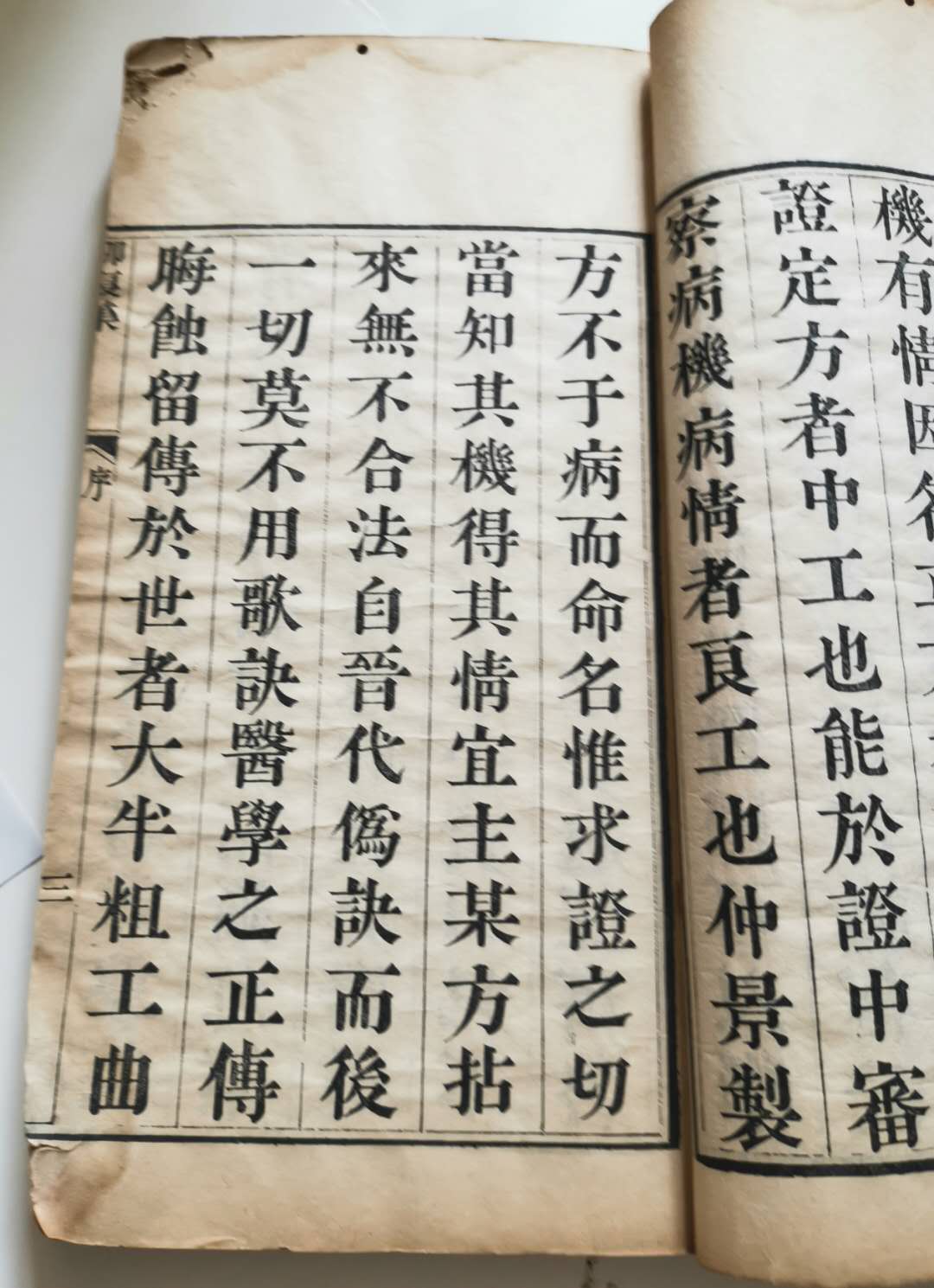

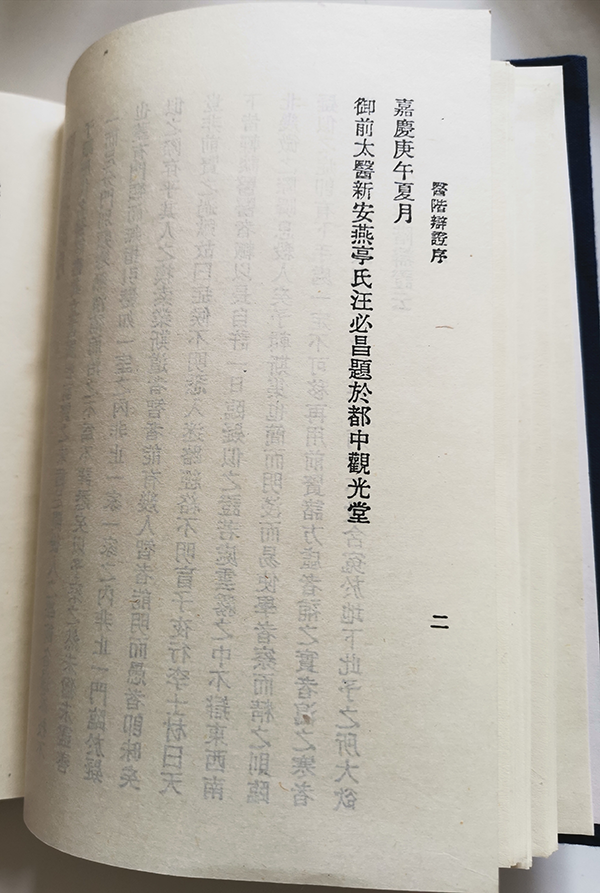

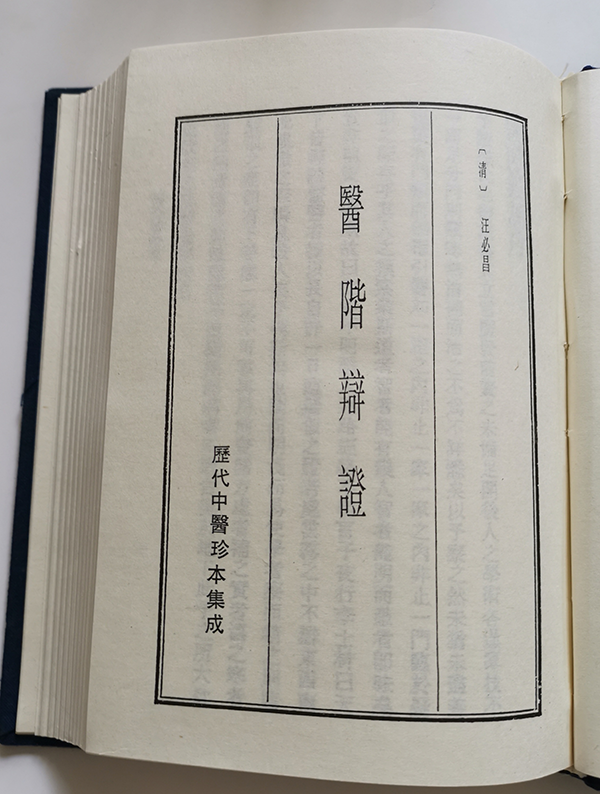

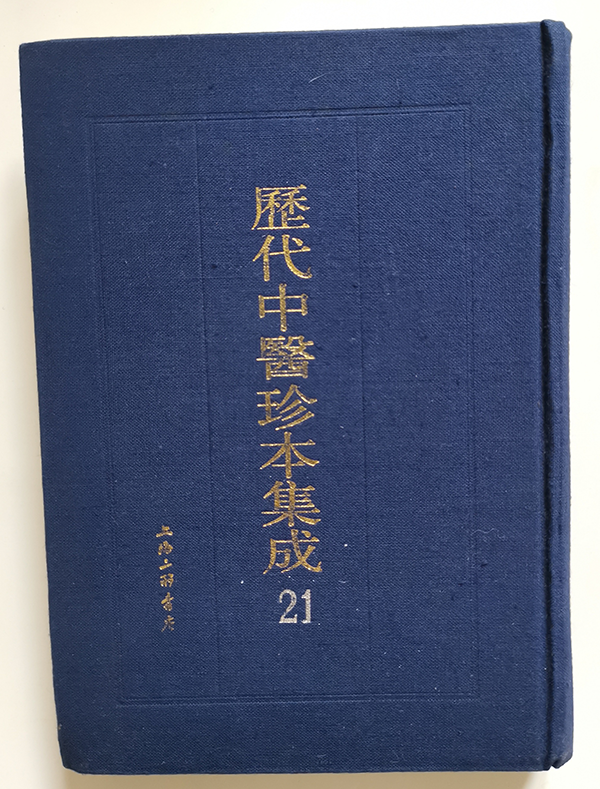

张仲景去世1500余年后,汪必昌出生于新安歙县(今安徽徽州地带),其大半生所奋斗的,正是用实际行动传承仲景精神。《伤寒论研究大辞典》(图2—选1、2、3和4)概括性地指出:“(汪必昌)对医学造诣颇深,尤潜心于仲景学术。著有《医阶辩证》(图3)一卷,《聊复集》五卷。在《伤寒三说辨》中,以仲景为宗,而力排王叔和强分集证之谬等。”[3]我们认为,清嘉庆御医汪必昌作为清朝中期的医学家,汲取仲景精神千年精华,并将传承仲景精华于后世。

图3--民国三三医书-医阶辩(辨)证

一、医者仁心,治病救人

张仲景被称为“医圣”,而在古代,“才德全尽谓之圣人”。张仲景之所以被后人铭记和尊崇,具有一颗医者仁心是关键。张仲景生活在东汉末年,乃名门之后,但因目睹当时疾病肆虐,决心学习医道。后来,张仲景担任长沙太守,掌控天下名郡,实力雄厚,本可如其他各路诸侯,睥睨天下。但是,张仲景恪守“四境之内有一民不安,则守牧之责也”,每逢初一十五在公堂坐诊为百姓免费诊疗[4]。[4]1500多年后,新安书生汪必昌,不在乎失去“士绅不当差、不纳粮”的特权[5],为治母病,更为治“天下所有母亲”之病而弃文从医。在“安土重迁”的清朝,汪必昌更是为治病救人和精进医术,遍游燕赵等地,最后在京城成名,被入选到太医院成为御前太医。[6]张仲景和汪必昌,都是典型的心系民众的“秀才学医”的代表,汪必昌传承的,首要是张仲景的医者仁心。

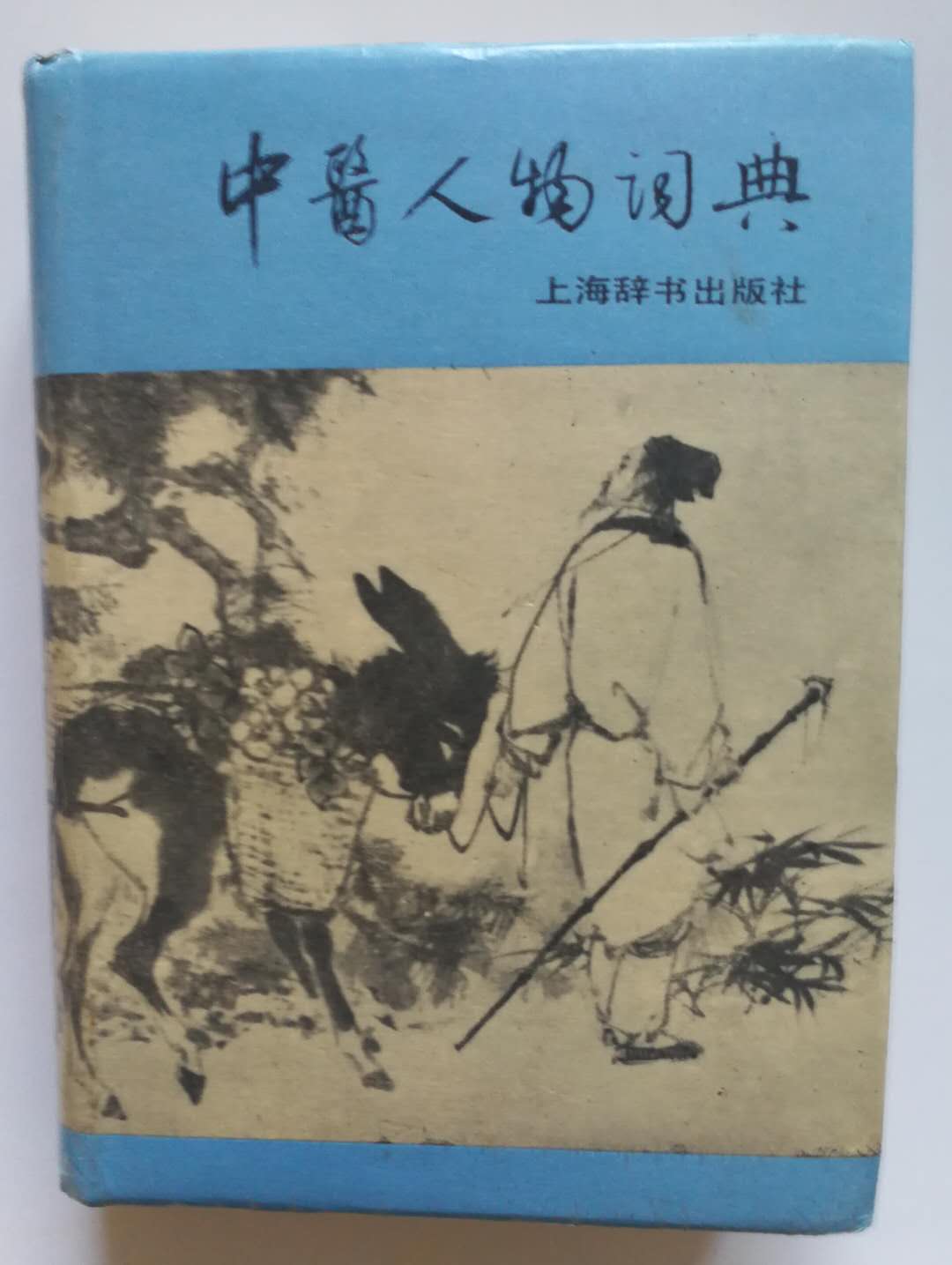

图4--中医人物词典

二、实事求是,推本溯源

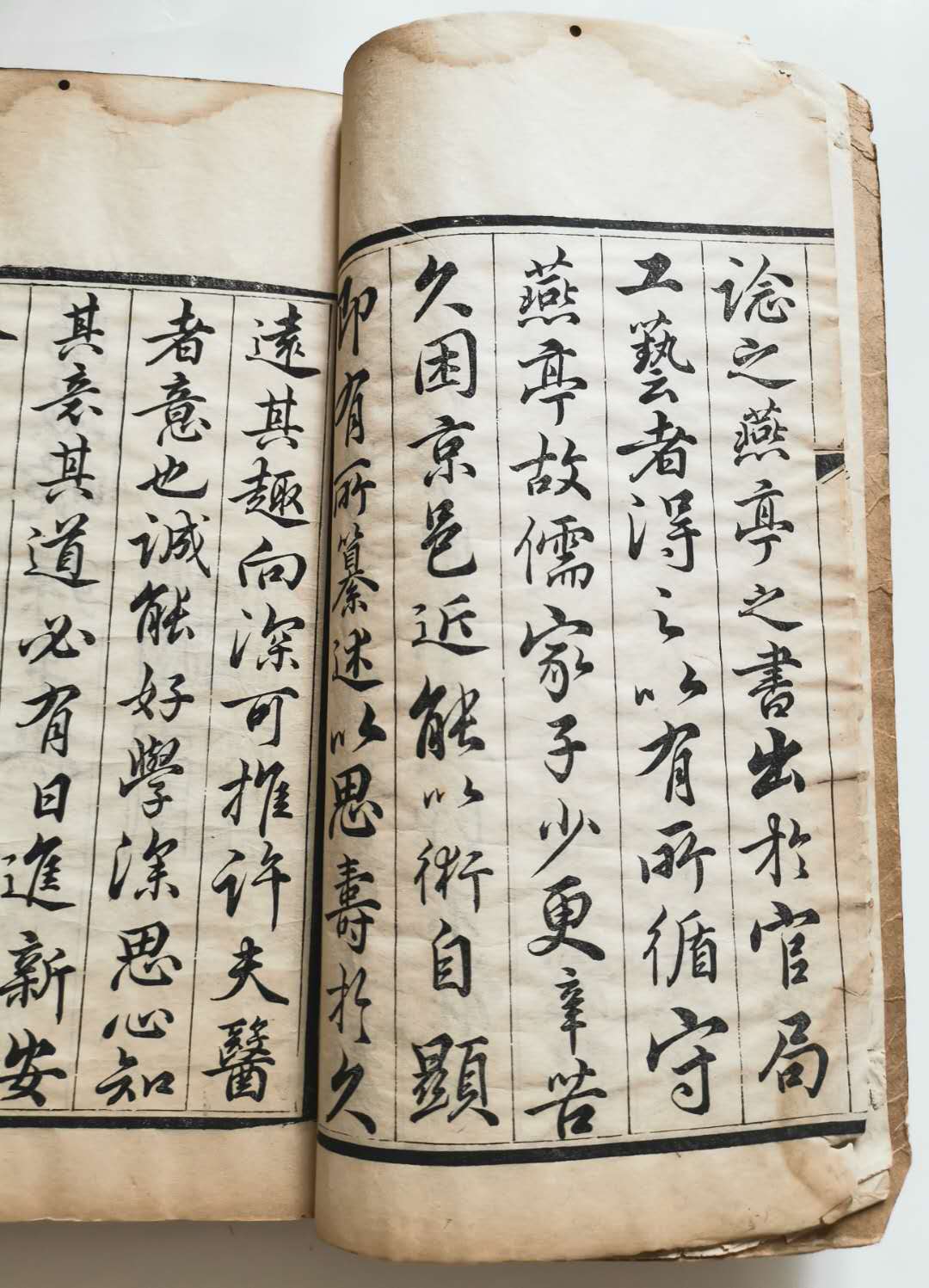

张仲景和汪必昌,在《中医人物词典》(图4)中均被定义为医学家[7]。这是因为,张仲景和汪必昌除潜心医术之外,还重视对医学思想的探索。张仲景在《伤寒杂病论》自序中说道,“观今之医,不念思求经旨,以演其所知,各承家技,终始顺旧”,“感往昔之沦丧,伤横夭之莫救”[8],而汪必昌在《聊复集》自序中则说道:“(魏晋以来)医学之正传晦蚀,流传于世者,大半粗工曲学”[9],并痛惜“医道之失真”(图5—选1、2、3和4)。可见,张仲景究极医道,是因为当时医道不明,治病救人无从依据。汪必昌究极医道,是因为当时医道不真,贻误患者。在《医阶辨证》自序中,汪必昌更是明确表达其追求医道之路讲究实事求是:“不致疑误,而病者不致含冤于地下。”[10]

图5-1--《聊复集》已刊本汪必昌《自序》-选1

图5-2--《聊复集》已刊本汪必昌《自序》-选2

图5-3--《聊复集》已刊本汪必昌《自序》-选3

图5-4--《聊复集》已刊本汪必昌《自序》-选4

张仲景和汪必昌追求医道的方法具有一致性。张仲景重视古人经验,对中医推本溯源,其在《伤寒杂病论》自序中写道:“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》,并平脉辨证,为《伤寒杂病论》合十六卷。”[11]汪必昌对仲景的医学思想及研究方法十分推崇,其在《聊复集》凡例中说道:“(学习医学应)先达经史,胸明古往今来;次穷易数,方知阴阳五行消长;再读《难经》,《素问》,方识病机;熟仲景之方法,才有体格,不致捕风望洋之叹。”[12] (图6—选1)

图6--《聊复集》已刊本-《凡例》-选1

三、注重实践,验方为要

张仲景在师法古人的基础上,注重实践,重视收集验方。从张仲景的行医生涯可推测,其坚持不懈在公堂为百姓诊疗,见证大量疑难杂症,并实地检验其医学思想,在这期间还收集了大量民间验方。据记载,张仲景“博采众方”,既包括古方,也包括当时民间验方。[13]

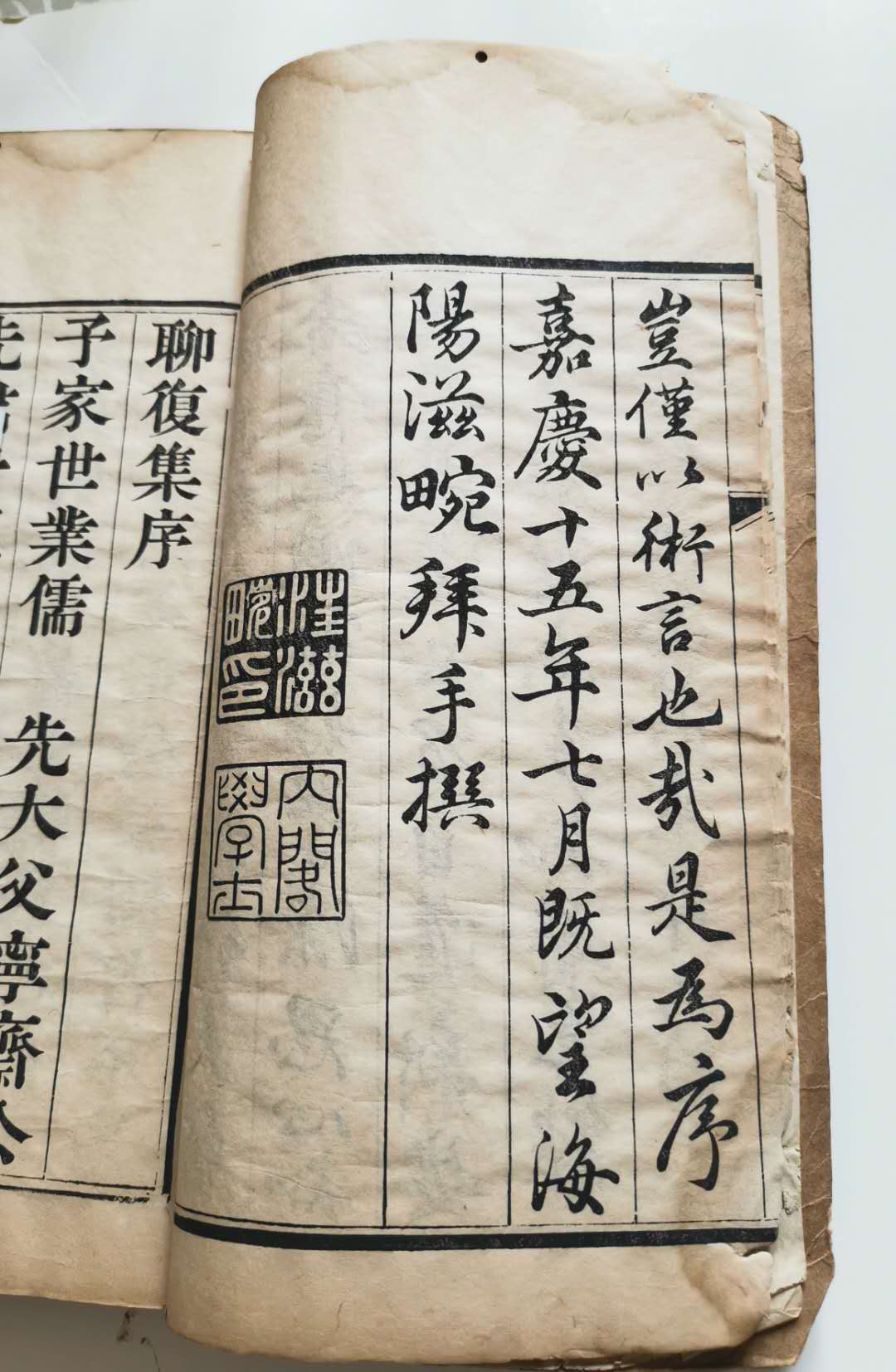

图7-1--《聊复集》已刊本汪滋畹《序》-选1

图7-2--《聊复集》已刊本汪滋畹《序》-选2

图7-3--《聊复集》已刊本汪滋畹《序》-选3

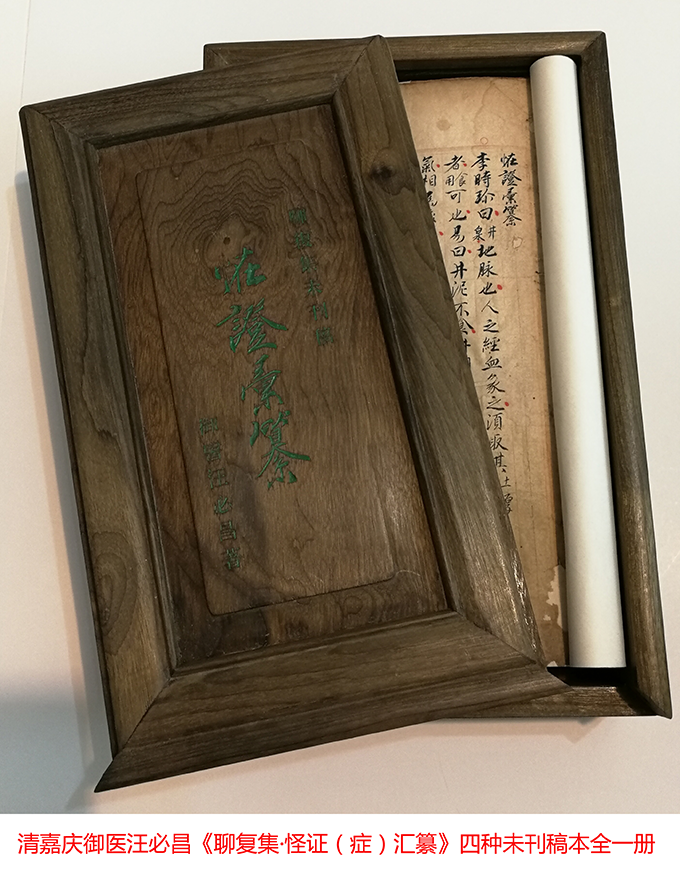

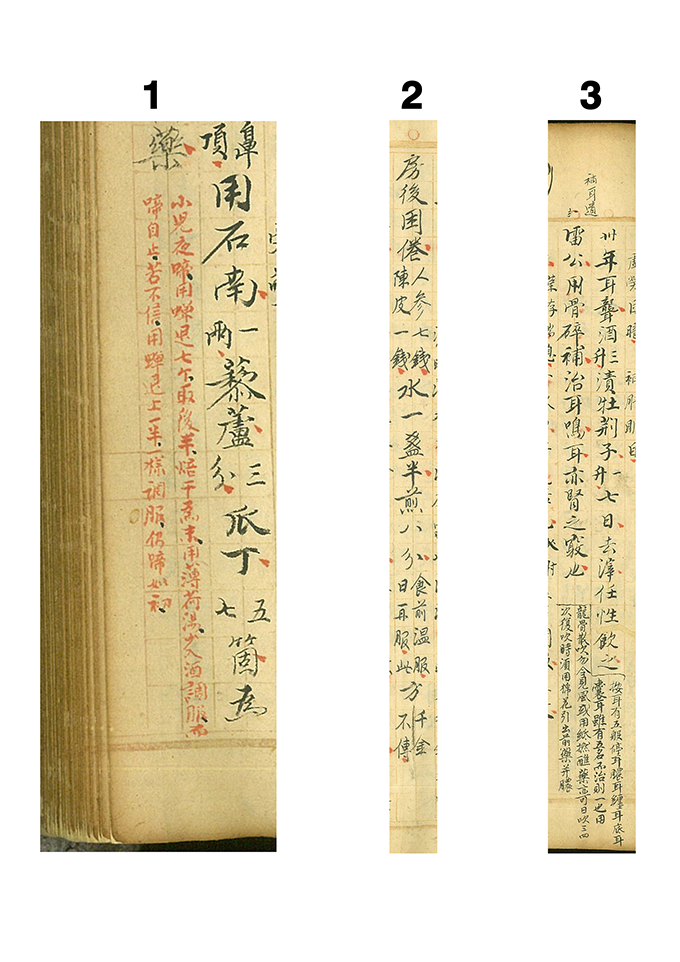

图8--《聊复集·怪证(症)汇纂》四种未刊稿本整体书影

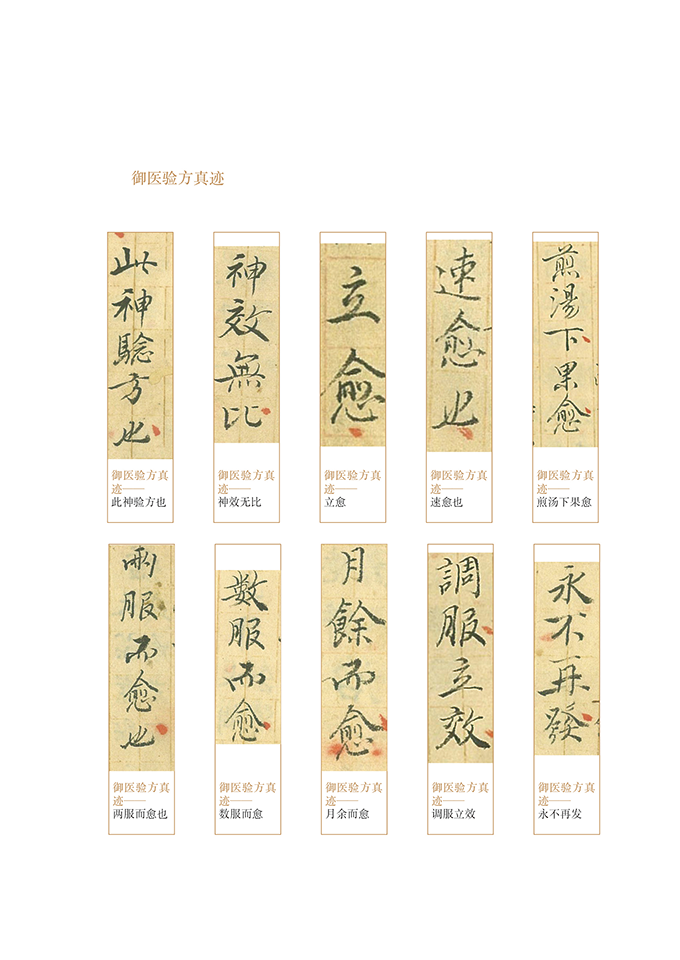

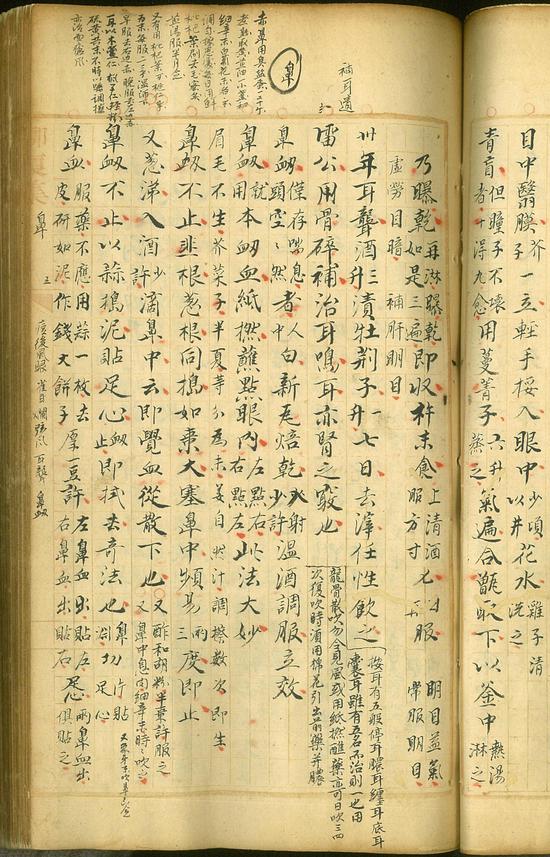

尽管汪必昌没有机会像张仲景一样,以太守之尊坐诊公堂。但是,汪必昌前半生“游吴越,历齐鲁,至燕赵”[14],一路治病救人,在实践中精进医术,又以更加精进的医术继续治病救人。嘉庆朝内阁学士汪滋畹在为《聊复集》作序时赞叹道“(汪必昌在京城)能以术自显”[15] (图7—选1、2和3),这足见汪必昌在实践中逐渐成长为真正的医学大师。值得注意的是,汪必昌所著的《<聊复集·怪症汇纂>四种未刊稿本》(图8)记载了大量不见于其他医籍的药方,可推测这些药方或来自于民间并被汪必昌所搜集,或于汪必昌行医过程中被创制出来。更可贵的是,《<聊复集·怪症汇纂>四种未刊稿本》中记载有大量关于治疗效果的词眼,如“立愈”、“速愈也”、“数服而愈”等(图9),可推测这些药方多为汪必昌所验证之方。

图9--御医汪必昌验方真迹

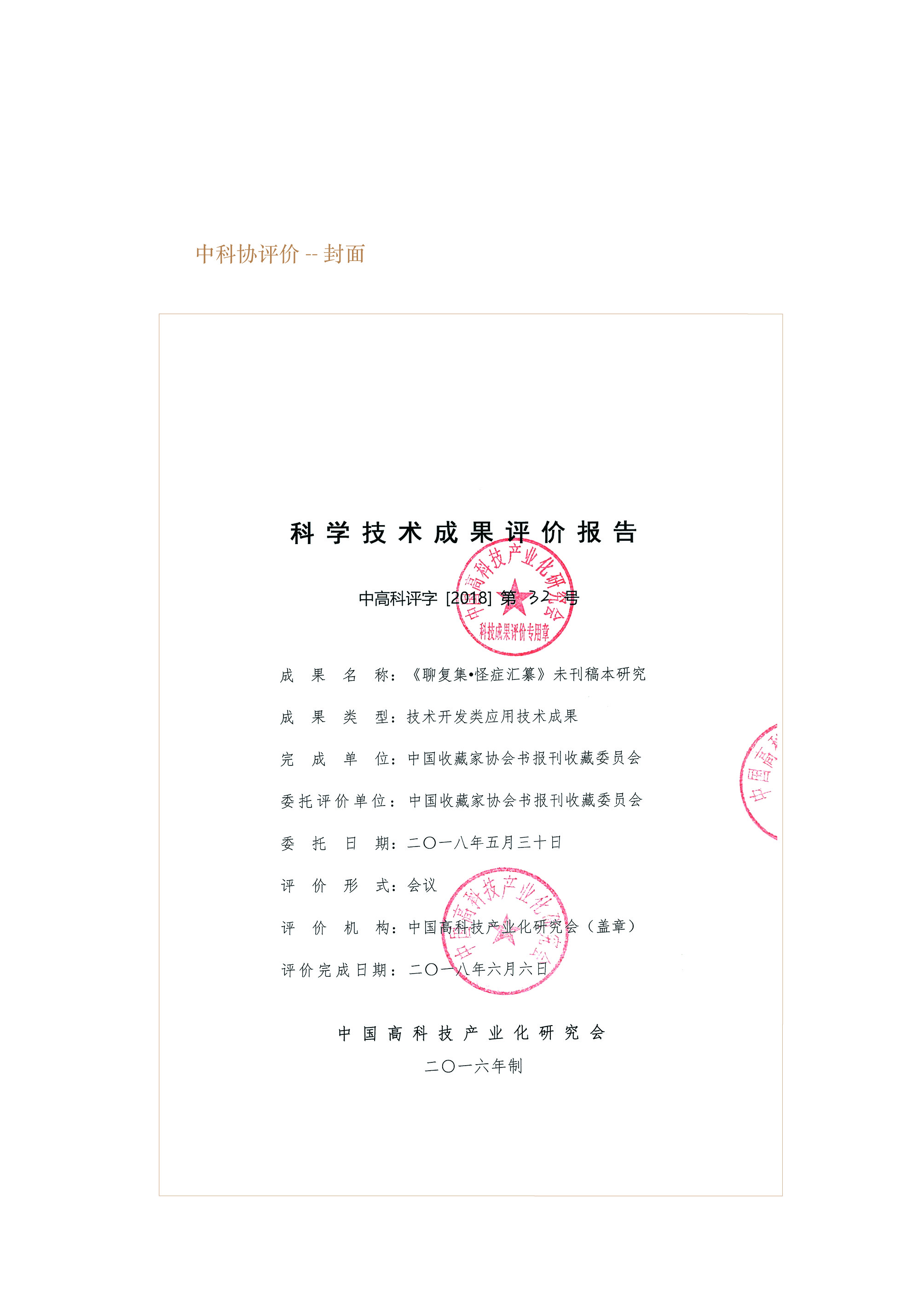

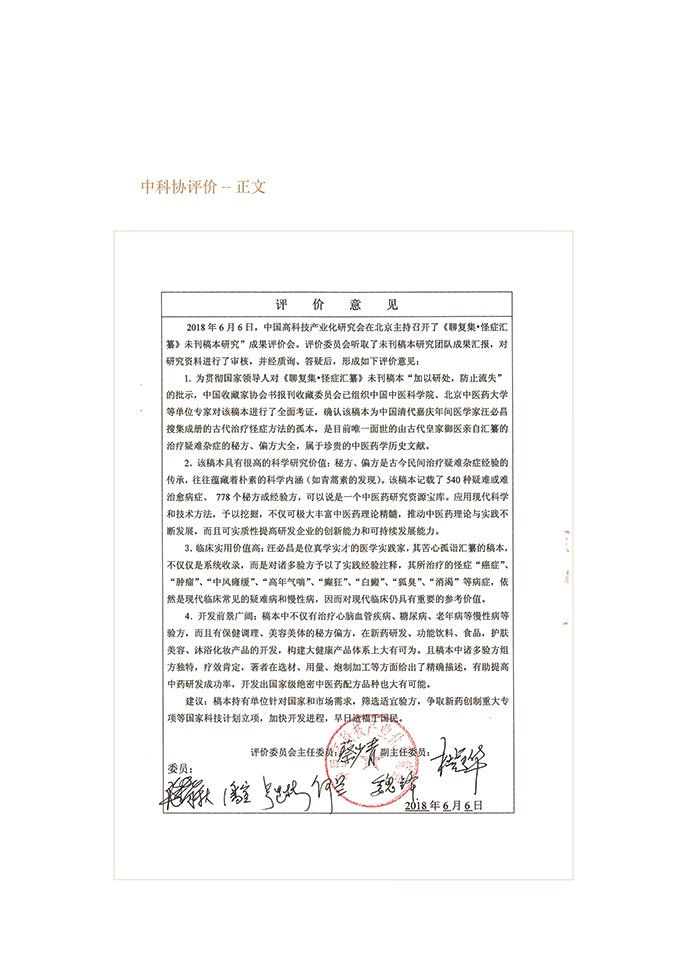

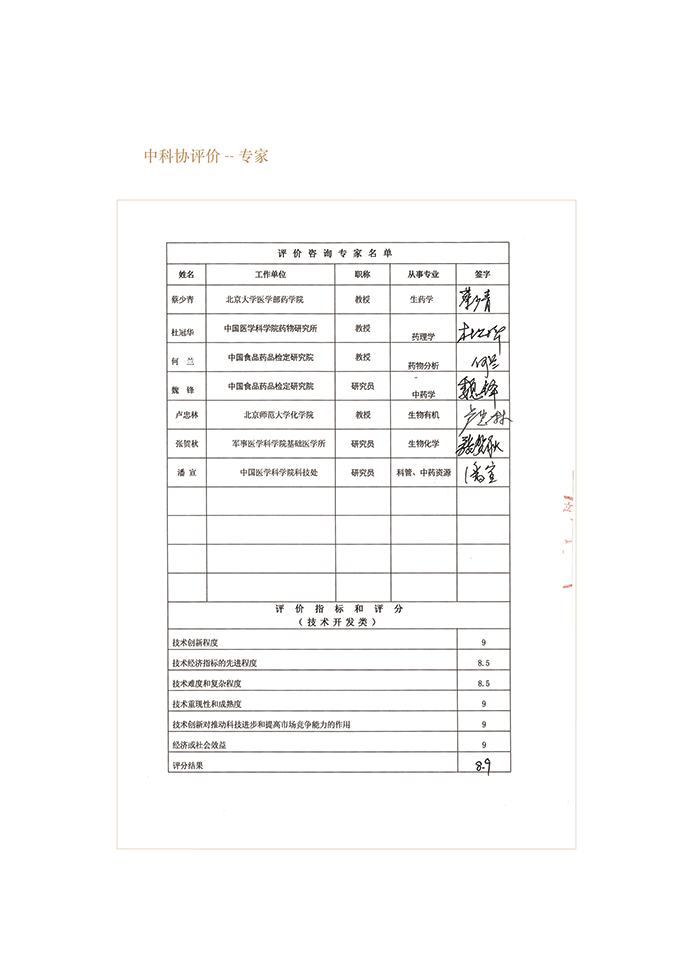

图10-1--中科协评价报告-选1

图10-2--中科协评价报告-选2

图10-3--中科协评价报告-选3

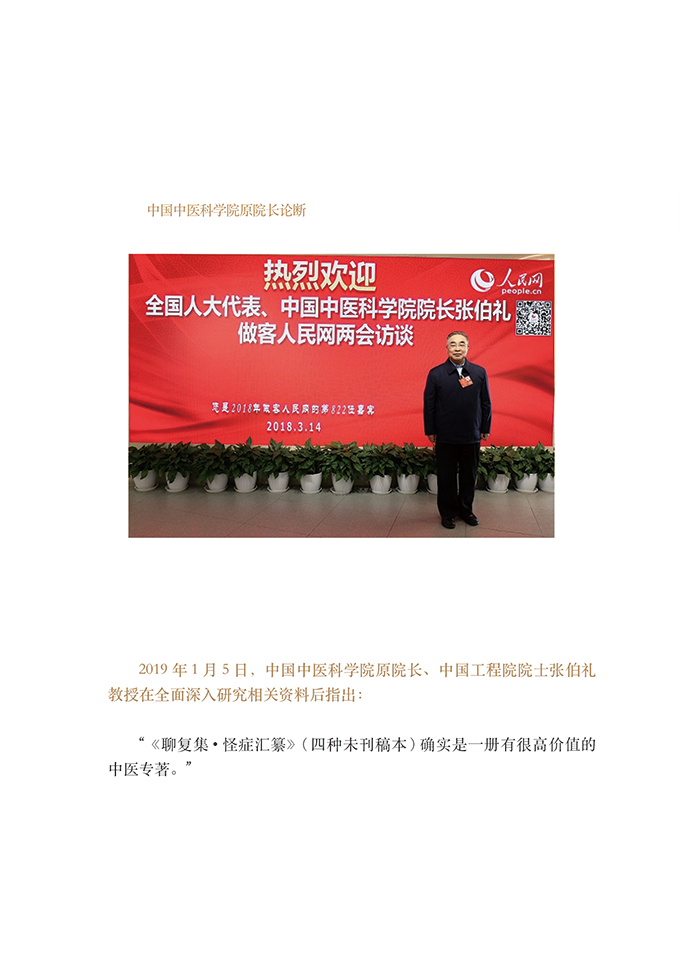

图11--中国工程院院士张伯礼评价

四、辩证施治,不致疑误张仲景在中国医学史的一大贡献是确定了“辩证施治”原则,该原则已经发展为中医辨证论治诊疗体系,成为中医治疗学的基础。[16]研究者们对“辨证施治”进行总结,认为《伤寒论》(图12)既辨病又辨证,其科学性在于首先通过辨病,从整体上获得对该病病性、病势、病位、发展变化规律及转归预后等方面的了解,正确地进行分析和诊断,这是辨证施治的精髓[17]。

图12--现代版张仲景《伤寒论》封面

图13--御医孤本三种验证方-书影

图14-1--历代中医珍本集成版《医阶辨证》-选1

图14-2--历代中医珍本集成版《医阶辨证》-选2

图14-3--历代中医珍本集成版《医阶辨证》-选3

图14-4--历代中医珍本集成版《医阶辨证》-选4

图15--稿本内御医汪必昌增补验方

现在,张仲景所著的《伤寒杂病论》已被充分挖掘开发,后来者难以通过《伤寒杂病论》复制竞争优势。但是,《<聊复集·怪症汇纂>四种未刊稿本》因为各类原因,以未刊本孤品传世,其中记载的五百四十种秘方偏方验方多不为人所知,这岂不是一座宝矿?因此,我们敢断言,传承千年仲景精华的清嘉庆御医、医学家汪必昌,必将成为新时代中医发展的“张仲景”,凝聚仲景精华的《<聊复集·怪症汇纂>四种未刊稿本》,必将成为新时代中医发展的《伤寒杂病论》。

(2019年6月5日修订)

参考文献

[1]郭晓, 郁洋. 日本汉方药发展及对我国中药产业的启示[J]. 亚太传统医药 , 2007, 2 (9) :9–12.

[2]广东白云山和记黄埔中医药有限公司. 抗击非典15年 | 出神入化的中医药“抗非”,你还记得吗?[EB/OL]. http://www.sohu.com/a/276459498_100207663,2018-11-19.

[3]傅延龄.伤寒论研究大辞典(新修)[M].北京:中国中医出版社(第一版),361.

[4]鱼羊秘史. 张仲景的医术有多精湛,古代十大名医为何只有他能称医圣[EB/OL]. https://baijiahao.

baidu.com/s?id=1612214206022984189&wfr=spider&for=pc,2018-09-21.

[5]注:清雍正年间,推行过“士绅一体当差一体纳粮”,但乾隆初年这一新政又被废除。

[6]彭令, 陈建国, 杜宇鑫. 清嘉庆御医汪必昌考略[J]. 中华中医药杂志, 2018.

[7]李经纬. 中医人物词典[M]. 上海辞书出版社, 1988:356,285.

[8]强志鹏, 时吉萍. 伤寒杂病论译释[M]. 甘肃文化出版社, 2006.

[9]彭令, 陈建国, 杜宇鑫. 清嘉庆御医汪必昌考略[J]. 中华中医药杂志, 2018.

[10]李济仁. 新安名医及学术源流考[J]. 2014:62.

[11]强志鹏, 时吉萍. 伤寒杂病论译释[M]. 甘肃文化出版社, 2006.

[12]陈嘉谟. 新安医籍丛刊[M]. 安徽科学技术出版社, 1990.

[13]知乎,中医治疗不得不说张仲景[EB/OL],https://zhuanlan.zhihu.com/p/37020961,2018-09-15.

[14]陈嘉谟. 新安医籍丛刊[M]. 安徽科学技术出版社, 1990.

[15]彭令, 陈建国, 杜宇鑫. 清嘉庆御医汪必昌考略[J]. 中华中医药杂志, 2018:87.

[16]马红丽,走近张仲景[N].河南商报,2015-10-19(15)

[17]张清苓, 姜元安, 李致重. 论中医辨证方法及辨证论治体系[J]. 北京中医药大学学报, 2002, 25(4):5-9.

[18]陈嘉谟. 新安医籍丛刊[M]. 安徽科学技术出版社, 1990.

[19]强志鹏, 时吉萍. 伤寒杂病论译释[M]. 甘肃文化出版社, 2006.

[20]彭令,《聊复集·怪症汇纂》未刊手稿的发现与初步考证[N].中国文物报,2017-05-30(6)